“科学家精神”系列宣讲活动走进武汉市政工程设计研究院

“保护长江事关中华民族的长远发展,而管网治理,就是这条母亲河‘地下生命线’的守护之战。”9月18日上午,长江环保集团技术中心业务主任蔚静雯博士以《长江大保护管网攻坚实践》为题,在武汉市政工程设计研究院的会场内,带来了一场超越技术分享、直抵精神内核的深刻宣讲。她从一线实践出发,以“管网攻坚战”为切入点,分享了她在技术攻关、系统治理与团队协作中的真实体会,引发了在场百余名专业技术人员的强烈共鸣。她多次强调:“管网治理不是单一的技术问题,而是一个系统工程,需要持之以恒的创新、严谨务实的态度和跨领域的协同。这既是我们作为科技工作者的专业追求,更是一种扎根实践、敢于突破、团结奉献的精神传承——它映照的,正是科学家精神最生动的模样。”

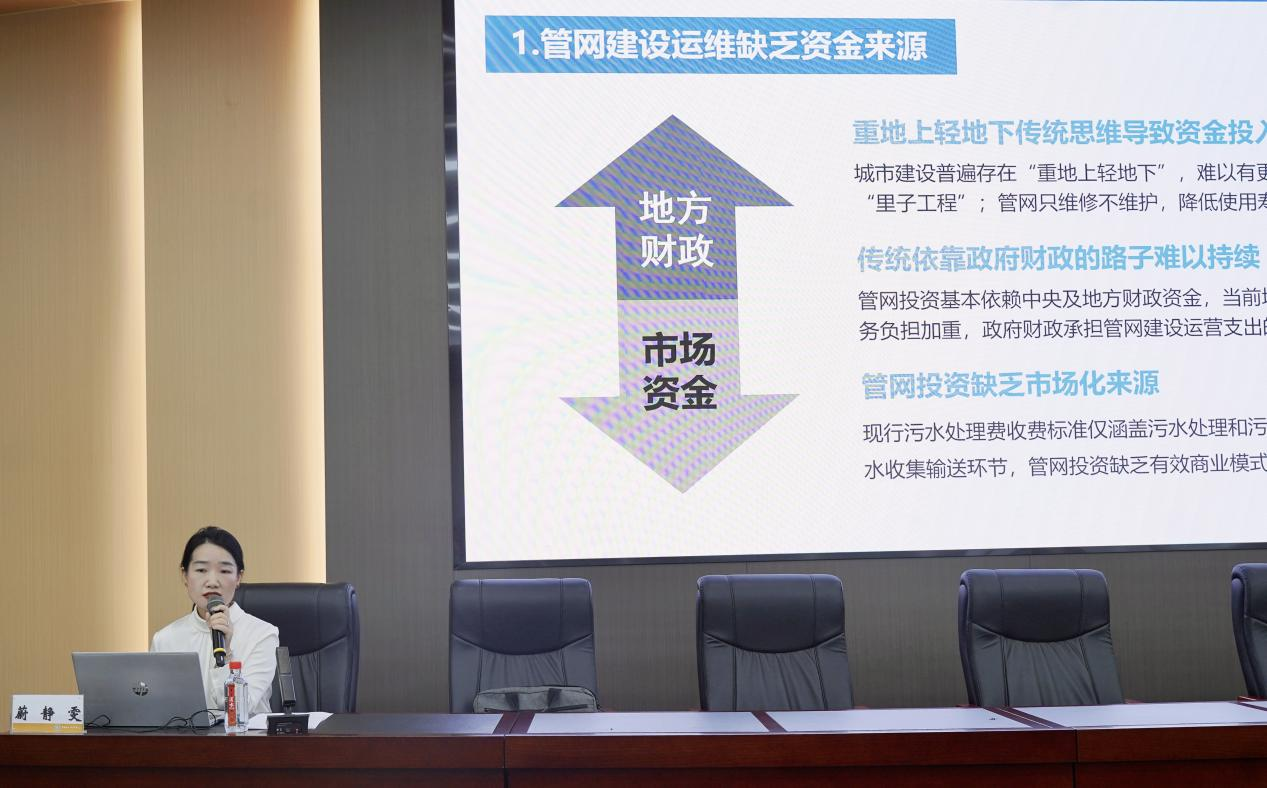

在介绍长江环保集团自主研发的管网检测机器人时,蔚静雯以“山地箱涵机器人”“内支撑管道机器人”等为例,提到团队在缺乏成熟技术路径的背景下,突破传统检测手段的限制,集成多传感器与AI算法,实现了管网缺陷的毫米级识别与精准定位。“我们没有可借鉴的成熟方案,只能一边研发、一边试验、一边优化,”她说,“这种从0到1的过程,靠的就是一股‘敢啃硬骨头’的劲头。”她还提到,在推进“价格机制改革”这一政策性创新时,面临多重压力,但仍坚持推进试点项目,最终在宜昌实现突破。“创新不只是技术,更是机制与思维的创新。没有敢为人先的勇气和对国家环保事业的深切责任感,很多改革根本推不动。”

蔚静雯特别强调了“数据真实”与“系统思维”在管网治理中的核心地位。她提到,公司构建的“三峡管线宝”数字化平台,实现了从探测、检测、设计、施工到运维的全生命周期数据贯通。“我们不做‘纸上谈兵’的设计,所有方案必须基于真实数据、经过模型验证、可落地、可评估。”在回应现场关于“高水位管网检测难题”的提问时,她坦言:“目前行业仍缺乏成熟解决方案,但我们不会回避问题。我们正在联合高校、企业共同攻关,也在积极开放场景供新技术试验。”这种坦诚与务实,正是科学家精神“追求真理、严谨治学”的体现。在介绍与武汉市政院联合编制的湖北省地方标准《城镇污水厂网源系统排查技术规程》时,蔚静雯表示:“科学家精神不只是一个人的坚持,更是一群人的同行。”她提到,该标准从立项到即将发布,历时两年多,期间经过多轮调研、研讨与答辩,凝聚了设计单位、企业、高校等多方智慧。“没有团结协作,就没有标准的落地与推广。”

互动环节中,蔚静雯不仅细致解答了多位技术人员的提问,还多次提到“希望与年轻一代多交流、多合作”。她表示:“长江大保护是一项长期事业,需要一代代人接续奋斗。我们愿意搭建平台、开放项目,让更多年轻人参与进来,在实践中成长。”

宣讲尾声,蔚静雯特别推荐了《于斯为圣,丹心报国——武汉院士口述录》一书。她动情地说:“这本书记录的是院士们的真实故事,但传递的是一种精神——无论时代如何变化,科学家对国家、对人民、对真理的责任永远不会变。我们在管网攻坚中展现的家国情怀、创新意识和担当精神,与书中传承的科学家精神一脉相承,都是科技工作者应有的价值追求。”此次宣讲活动由武汉市科学技术协会主办,江汉区科学技术协会协办,武汉科技报、武汉市政工程设计研究院、武汉土木建筑学会共同承办。它不仅是一场技术实践的交流,更是一次科学家精神的薪火传递,为武汉的科技创新事业注入了澎湃而深沉的精神动能。

来源:武汉科技报

记者:李翊轩

摄影:蔡子帏

编辑:郑文清

来源: 武汉科技报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助