2014年春节,编者走访亲朋好友。由于两家走得很近,在姨丈家多住了几日。一日晚间,酒过三巡,菜过五味,表哥突发一想,欲借机考验下我这个“大学生”的成色。

表哥拿起手里的馒头,笑眯眯地说:“咱们兰州人爱吃面食,偏爱馒头、饼子和面条。我这些年在深圳工作吃面食的机会可以说是少之又少,每次回到兰州都要大快朵颐,好好解解对面食的相思之苦,走的时候也不忘带上些饼子和油果子之类的。”我接着:“可不是,只有这边的面食才叫正宗,才是那个熟悉的味道,南方是怎么都做不出来的。”

表哥接着说:“南方虽然也有面食,比如:刀切和千层饼,但是吃上去要么是口味不对(偏甜),要么是劲道不足。开始以为是发面的问题,但自己做了很多次就是做不好。我能想到的,可能是水的问题,毕竟兰州的水质比较硬。但是,不硬的水做出来的馒头为何会发甜呢?更奇怪的还有,一次我索性在回深圳的时候带上了兰州这边发好的面引子,想着这下到了深圳可以做个不甜的馒头吃吃了吧,结果你猜怎么着?”我想想回答说:“还是甜的,对不对?”表哥无奈地点点头,接着说:“是啊。开始几次还可以,我也每次剩下些面,想着继续留作面引子。但是,过了段时间,口味又回到‘南方馒头’的滋味了。你倒是说说怎么回事?”

拉伸的发面团

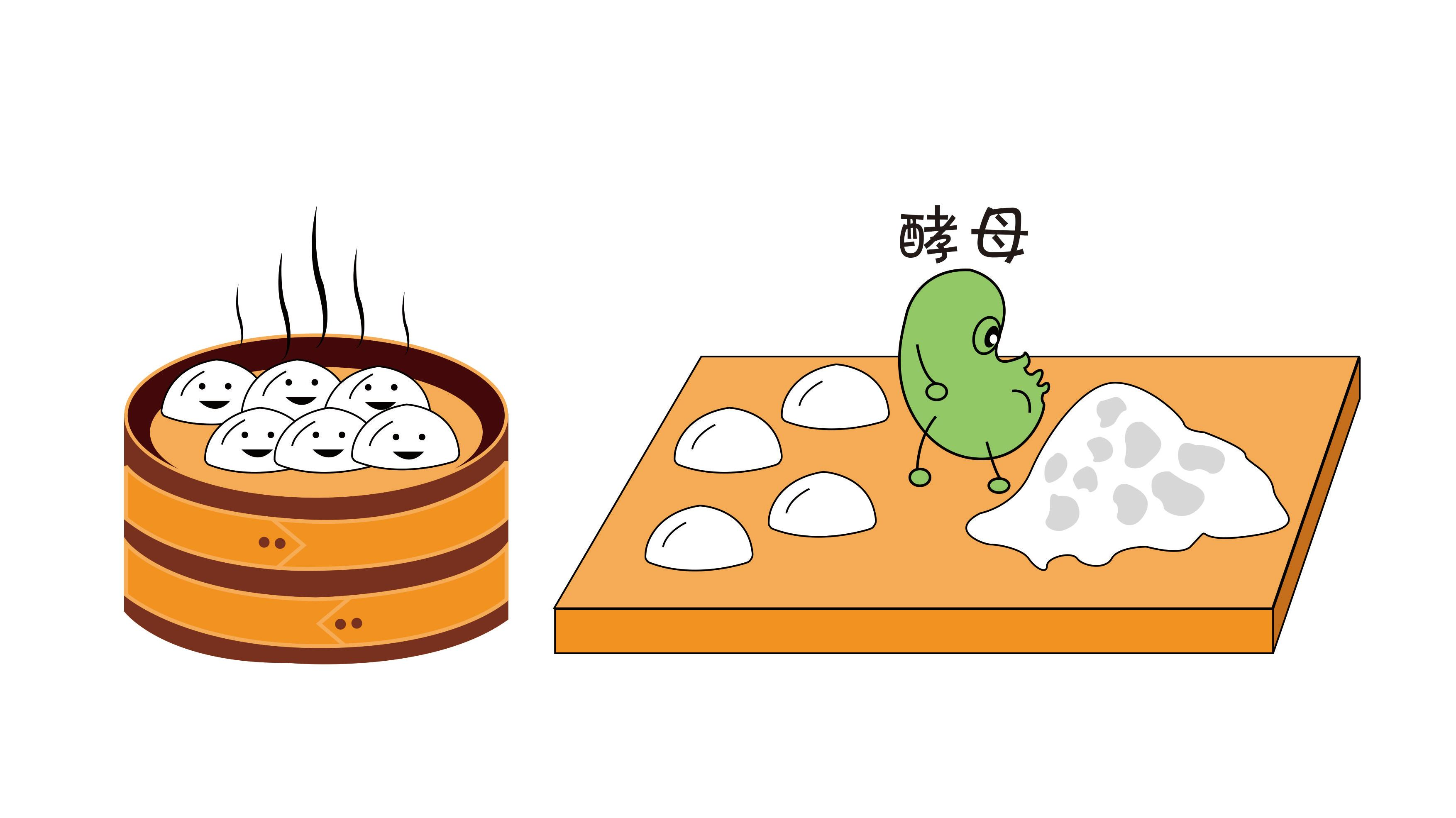

思考了片刻,我想到了其中的缘由,便答到:“我是研究微生物的,馒头其实和微生物有着不小的关联。首先,我来解释下为何做馒头要发面。发面是在一定的温湿环境下,让面团里的酵母菌生长繁殖。而酵母菌在它的生长繁殖过程中,会将淀粉作为原料,通过新陈代谢将其转化为糖并吸收利用掉。在这一过程中,酵母菌还会消耗氧气,呼出二氧化碳,这样面团就开始‘发胖’。再经过热蒸膨胀,面团便变得松软可口,香气四溢了。发面是先人们在以往劳动过程中偶尔发现并沿用至今的,而利用酵母菌发面的历史也有五千多年了。同小苏打这类发酵剂相比,利用酵母进行面团发酵,不仅口感更佳,营养也更为丰富,便于人体吸收。而所谓的‘面引子’,它的作用实际上是做‘接种’之用。每一小块面引子之中,都有海量的酵母菌。将其与新和的面揉匀,可以明显加速发面的速度。”

“弄清楚了发面的生物学原理,下面就要来解释下为何面引子‘迁移’到南方后,就开始了‘南式’的发面作用。这里,实际上涉及到微生物的一个共性特点——易变异。我们以酿酒酵母(拉丁学名:Saccharomyces cerevisiae)为例,在30℃条件下,酿酒酵母一天可分裂12次。以一个酵母菌为起始数,繁殖一天便可以增殖到4096个!而一小团面引子中的酵母菌,起码是以‘亿’作为计数单位的。酵母菌结构简单,与外界环境直接作用,再加上惊人的繁殖速率。那么,即便是在突变率很低的情况下,短时间内也会产生大量的变异个体。深圳同兰州相比,在温度、湿度、水质、酸碱度(pH值)等方面存在显著差异。因而,当酵母菌随北方的面引子来到深圳‘落户’之后,经过一段时间的适应、变异和衍生,便会形成‘新的’酵母菌群体。这时再使用这样的酵母菌进行发面,便会出现‘南式’面点的特点。怎么样,是不是挺有趣的。其实,如果下次来兰州时带上一块‘深圳面引子’,要不了多久它就会认祖归宗,做出正宗的兰州风味面食啦。另外补充一点,酵母菌是真菌的一种,它的繁殖速率要明显低于细菌。以人们熟知的大肠杆菌(拉丁学名:Escherichia coli)为例,在条件适宜的情况下大概17分钟左右便会繁殖一代,一天后的大肠杆菌数量那可真是一个天文数字!”

亲戚们听完说话,开怀大笑。姨丈伸出大拇指道:“原来,平日的生活琐事之中,竟然还藏着这样的大学问。这个年过的好,不仅联络了感情,还增加了知识,其乐融融……”

-END-

本文为《胖魔王的微生物阵地》首发,任何媒体转载时须保留《胖魔王的微生物阵地》名称及微信号。未经许可,严禁对包括标题在内的任何改动。

文中图片大部分引自网络,如不慎侵权请告知。欢迎朋友们就内容进行斧正,一切为了更好的科普。

来源: 胖魔王的科普阵地

来源: 胖魔王的科普阵地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

胖魔王的科普阵地

胖魔王的科普阵地