动物的眼睛有许多种类型,而人类的眼睛属于“照相机型眼”(Camera-type eyes)。这种眼睛由角膜(保护)、晶状体(聚焦)和视网膜(含有数百万光感受器细胞)构成,能够形成高分辨率的图像。

遗憾的是,就如同照相机镜头一旦碎裂无法自行恢复,照相机型眼一旦受损也很难自发再生。那么,是否存在一种动物,既拥有照相机型眼,又能再生它呢?

早在1766年,生物学家斯帕兰扎尼(Lazzaro Spallanzani)就记录过一个惊人的现象:庭园蜗牛在头部被切掉后,表现出惊人的头部再生能力。近年来,有研究进一步指出,一些腹足类甚至能再生“视觉系统”。这些初步发现是否意味着腹足类或许是一种潜在的模式生物,可以被用来探索照相机型眼的再生能力呢?

今年8月,刊登在《自然·通讯》上的一项研究给出了答案。研究人员找到了一个完美的研究对象——福寿螺(Pomacea canaliculata)。

福寿螺。(图/Accorsi et al. via Stowers Institute)

这是一种来自南美的淡水腹足类动物,不仅拥有照相机型眼,而且生命力旺盛、繁殖快、易于实验室养殖。更重要的是,福寿螺的基因组已完成测序,非常适合用于遗传学研究。

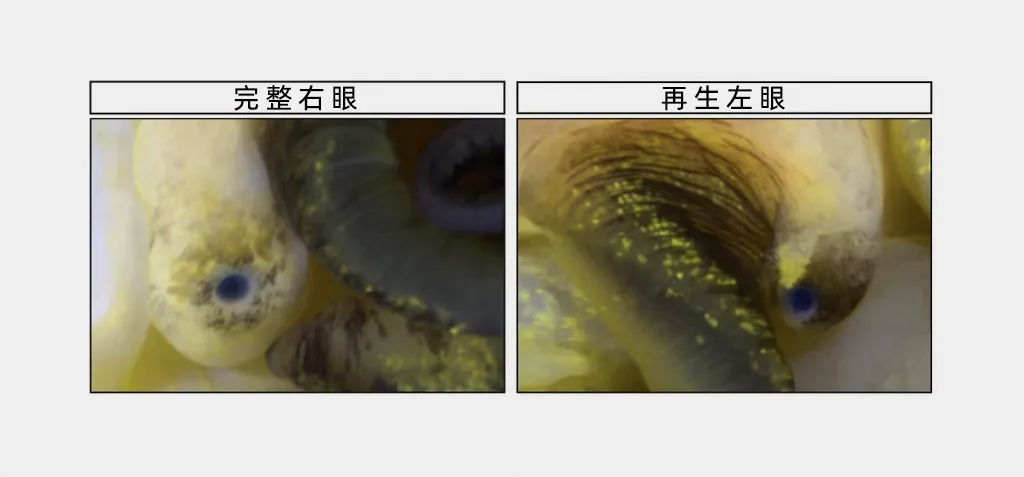

在实验中,研究人员切除了福寿螺的整个眼柄和眼球,观察它们是否具备再生能力。结果令人震惊:仅仅一个月内,福寿螺的眼球和眼柄就完全再生了。

研究人员将再生分为四个阶段:

1、在切除后的前24小时,伤口就会完全愈合,防止了感染和体液流失;

2、在切除的第3天和第6天,会形成所谓的芽基,这是一种由疏松、快速增殖的细胞组成的组织,在许多动物的再生过程中都会出现;

3、到第12天,正在再生的视网膜已经清晰可见,同时晶状体开始发育,到第15天的时候,眼球的所有主要结构都已形成,包括视神经;

4、在切除后的第21天和第28天,研究人员观察到这些解剖结构仍在继续发育和成熟。

(图/Accorsi et al. via Stowers Institute)

接着,基因分析显示,在切除眼睛后不久,与正常成年福寿螺眼睛相比,大约有9,000个基因的表达水平发生了变化;即使28天后,仍然有1175个基因的表达水平保持差异。这意味着,虽然眼睛外形已恢复,但在基因层面上,某些细胞类型的完全成熟仍需更长时间。

为更好地理解基因是如何调控再生的,研究人员开发了用CRISPR/Cas9来编辑福寿螺基因组的方法。他们的思路是:改变一个基因,观察福寿螺会出现的变化,从而推断该基因的功能。

在测试中,他们重点关注了一个被称为pax6的基因。在人类、小鼠与果蝇中,pax6都是眼睛发育不可或缺的基因。在实验中,研究人员让福寿螺胚胎中的pax6失去功能。结果,这些胚胎在发育过程中完全没有形成眼睛。这表明pax6在福寿螺的眼睛发育中同样至关重要。接下来,他们还计划测试:pax6是否也参与了成年福寿螺眼睛的再生。

但还有一个问题仍待解答:新长出的眼睛,真的能“看见”吗?

目前,还没有直接证据证明再生的眼睛具备完整的视觉功能。不过,从解剖结构上看,它们拥有成像所需的全部组件。未来,研究人员将通过行为学实验,来检验福寿螺是否能依靠新生的眼睛感知光和图像。

这项研究首次为科学家提供了一种既能完全再生照相机型眼、又能进行基因编辑的模式动物。它为探索眼睛再生的分子机制开辟了新途径。由于福寿螺的眼睛在解剖结构和基因层面与人类相似,未来当我们彻底理解它的再生机制时,人类眼睛的损伤或许也将迎来真正的逆转。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:

审核:

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划