动漫《小林家的龙女仆》剧照

这个暑期,上海以及国内许多城市的朋友们可能有点“崩溃”:窗外的蝉鸣声此起彼伏,震耳欲聋,仿佛整个城市的背景音都被设置成了“高频模式”。有专家解释说,这是因为今年恰逢某些品种蝉的“大年”,即数量集中爆发的年份。这番景象虽然壮观,但对于追求片刻宁静的市民来说,确实有些“上头”。

周期蝉(图片来源:维基百科)

然而,在大洋彼岸的北美洲,正上演着一场远比“大年”更为奇幻、更为精准的昆虫界盛事。那里的主角,是一种被人们趣称为“魔法蝉”(Magicicada)的周期蝉。它们不像我们熟悉的“夏日歌手”那样年年登台,而是像遵守着某种神秘契约的隐士,在地下蛰伏整整13年或17年,然后才会在约定的年份,数以亿万计地集体破土而出,上演一场仅持续数周的生命狂欢。

这不禁让人好奇心爆棚:是什么力量驱使它们恪守如此漫长而精准的生命周期?更令人匪夷所思的是,为什么偏偏是13和17这两个质数?难道这些小小的昆虫,竟然是深谙数论的“地下数学家”?

周期蝉:那些只在13或17年冒头的“魔法生物”

我们每年夏天听到的蝉鸣,大多来自“一年生”蝉。当然,这个“一年生”并非指它们的寿命只有一年,而是指在某个地区,每年夏天我们都能看到它们成年后的身影,尽管它们的幼虫(蝉蛹)可能也在地下生活了2到5年不等。它们的羽化出土是此起彼伏、错落发生的,所以我们年年都能看得见。

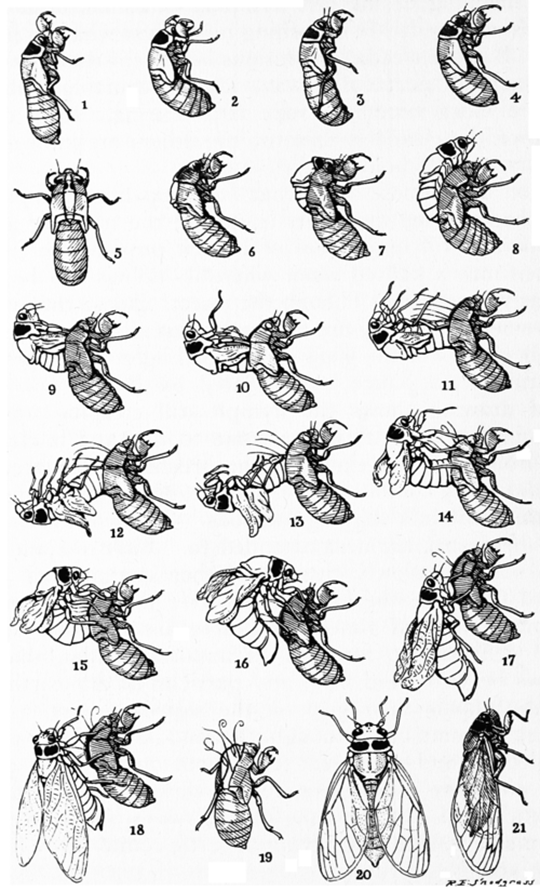

周期蝉属包括7种物种,其中3种为十七年蝉,4种为十三年蝉。(图片来源:维基百科)

而北美的周期蝉,则完全是另一番景象。它们属于一个独特的属,Magicicada。这些蝉的物种分化极其有趣,现已知的7个物种中,有3种严格遵守17年的生命周期,另外4种则遵循13年的周期。它们最大的特点是“极端的同步性”:在非约定的12年或16年里,你几乎看不到一只成年蝉的身影;可一旦到了第13或17个年头,整个“家族”的成员便会在短短几天内,如同得到统一指令般,集体涌出地面。

(图片来源:维基百科)

这些“魔法蝉”长相也颇为引人注目,它们有着乌黑的身体、鲜红的眼睛和橙色的翅脉,看起来既神秘又惊艳。它们的幼虫在地下度过漫长的青春期,靠吸食树根的汁液为生。到了出土的那年春天,当距离地面约20厘米深的土壤温度达到18.8℃左右时,它们便开始向上挖掘。日落之后,数以百万计的蝉蛹爬上附近的树干或任何垂直表面,完成生命中最重要的一次蜕变,羽化为成虫。这壮观的景象,曾让初到美洲的欧洲殖民者惊恐万状,误以为是圣经中的“蝗灾”降临。

十七年磨一剑,只为“人多势众”

那么,它们为何要在地下待那么久?科学家的解释将我们带回了约180万年前的冰河时期。当时北美气候极不稳定,夏季随时可能遭遇“倒春寒”。对于需要温暖天气才能完成繁殖的蝉来说,一次不期而至的冷夏就可能导致整个种群的灭顶之灾。

周期蝉从成熟若虫到成虫的转变(图片来源:维基百科)

科学家通过计算发现,蛰伏周期越长,躲过随机冷夏的概率就越高。假设在1500年内,每50年有一次冷夏,那么6年周期的蝉,成活率仅为4%;7年周期的也只有7%;而当周期延长到17年时,成活率竟飙升至96%!可见,这漫长的等待,是它们在严酷的自然选择下,为了种族延续而“逼”出来的最优解。

但这漫长的等待,也引出了它们最核心的生存智慧——“捕食者饱和”策略。

在某个蝉群爆发的年份,一英亩(约等于6市亩)的土地上,可能同时出现150万只周期蝉。你一铁锹挖下去,就能挖出几百只蝉蛹。当它们集体出动时,林间地头到处都是行动迟缓、毫无防备的美餐。无论是鸟类、蜥蜴、蜘蛛,还是浣熊、蛇,甚至是家里的宠物狗,都会立刻加入这场饕餮盛宴。

刚刚蜕皮的蝉 。墙上空空的一层皮是蝉刚蜕下来的,尚未成熟的白色外皮很快就会变硬。(图片来源:维基百科)

然而,捕食者的胃口是有限的。面对如此海量的“自助餐”,它们很快就吃撑了。尽管有大量蝉被吃掉,但幸存下来的数量依然庞大到足以完成传宗接代。

更精妙的是后续效应。在蝉爆发的这一年,食物充足,捕食者的数量会随之激增。可到了第二年,森林里瞬间恢复了死寂,一只蝉也找不到。那些因前一年食物充裕而“超生”的捕食者后代,会因为食物短缺而大量死亡,使其种群数量重新回归正常水平。这样,等到下一个13或17年后,新一代“魔法蝉”破土而出时,它们面对的依然是一个数量“正常”的捕食者世界,从而再次成功上演“数量淹没”的好戏。

生命的“质数”密码

所以,为什么是13和17,这两个平平无奇的质数?

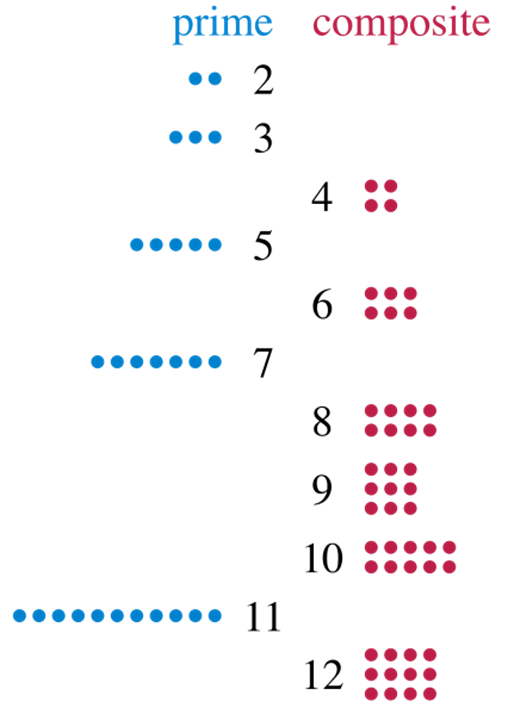

合数(右)个点可以排列成矩形 ,但质数(左)则不能。(图片来源:维基百科)

质数,又称素数,是指在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数的数。这个数学概念,正是“魔法蝉”生存策略的灵魂。

德国科学家马里奥·马科斯曾建立过一个“猎人-猎物”的数学模型来模拟这个过程。模型显示,如果一种蝉的生命周期是合数(非质数),比如12年,那么它将面临巨大的生存风险。为什么?因为它的天敌中,可能有生命周期为2年、3年、4年或6年的物种。这意味着,这只12年周期的蝉,在其出土时,会频繁地与进入数量高峰期的天敌“撞车”,被吃掉的概率大大增加。

而如果蝉的周期是质数,比如13年,情况就大为改观。它只会在第13、26、39……年,与13年周期的天敌相遇,而与其他周期的天敌相遇的概率则被降到最低。这极大地降低了被“精准狙击”的风险。

质数周期还有一个更绝妙的用处:避免“错误”的爱情。

(图片来源:网络)

北美洲的13年蝉和17年蝉虽然地理分布有重叠,但一般不会相遇。如果它们碰巧相遇并杂交,后代的生命周期可能会变得混乱,比如变成14年或15年。这样的后代,既失去了父辈们精准的质数周期保护,又无法与任何一个亲代种群同步出土,最终很可能在进化中被淘汰。

而13和17这两个质数的组合,堪称神来之笔。它们下一次同时大爆发的年份,将是13和17的最小公倍数——221年!这漫长到沧海桑田的时间间隔,几乎从根本上杜绝了它们相遇、相爱、生下“错误后代”的可能性,从而完美地保护了各自种群基因的稳定性和生存权。(杨雨鑫)

参考资料:

https://www.nature.com/scitable/blog/accumulating-glitches/cicadian_rhythms_why_does_the/

潘治.蝉:生命的"质数现象"[J].大科技(科学之谜), 2002, 07(No.58):50-50.DOI:CNKI:SUN:DAKJ.0.2002-07-020.

王健,嵇冉.数解"懂数学"的"魔法蝉"[J].中国统计, 2018, 33(3):56-58.

审核:徐晗 北京林业大学林学院 副教授

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱