在与幽门螺杆菌(Hp)这个“老对手”旷日持久的斗争中,我们逐渐学会了如何识别和对抗它带来的胃炎。然而,有一种胃炎,它的敌人并非来自外部,而是我们体内的免疫系统本身。它像一支沉默的“叛军”,悄然行动,不易察觉——这就是自身免疫性胃炎(Autoimmune Gastritis,AIG)。

这是一种常常被忽视、甚至被漏诊、误诊的疾病,其过程犹如一场“慢性的内部消耗战”。理解它,对于守护我们的长期健康至关重要。

自身免疫性胃炎:一场“内部消耗战”的三大核心特点

目标明确:免疫系统精准攻击壁细胞

如果说胃是一座食物加工厂,那壁细胞就是生产“胃酸”和“内因子”的核心机器。胃酸负责激活消化酶、分解食物,而内因子则是吸收维生素B12的关键。AIG的本质是免疫系统产生抗体,错误地攻击并摧毁这些宝贵的壁细胞。这直接导致了胃酸的减少和内因子的匮乏。

典型表现: 早期可能毫无症状,或仅有轻微消化不良。随着时间推移,会逐渐出现腹胀、早饱等低酸症状,以及由维生素B12缺乏引起的巨幼细胞性贫血,甚至出现恶性贫血。

病变升级:从炎症到萎缩的“逆萎缩”路径

持续的免疫攻击会引发慢性炎症,久而久之,胃底的泌酸腺体逐渐萎缩、消失,被类似于肠道的细胞所取代,这个过程称为“胃黏膜萎缩”和“肠上皮化生”。而与幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, Hp)相关性胃炎导致的由胃窦开始的萎缩不同,AIG导致的萎缩从胃底体开始,因此称为“逆萎缩”。

典型表现: 胃镜和病理活检是诊断的“金标准”。镜下可见胃底体黏膜变薄、血管显露。血液中可检测到抗壁细胞抗体(PCA)和抗内因子抗体(IFA),血清胃泌素水平显著升高(因为低酸反馈性地刺激胃泌素分泌),以及血清胃蛋白酶原中以PG I、PG I/II降低为主,。

隐匿性强:症状的“延迟性”与“迷惑性”

AIG的进程较为缓慢,可能长达数十年。其早期症状(如腹胀、食欲不振)极易与普通的幽门螺杆菌相关性胃炎或功能性消化不良混淆。许多患者往往是在出现严重贫血或神经系统症状后,才追根溯源发现本病。

典型表现: 胃脘胀满、嗳气吞酸(胃功能下降所致);疲乏、无力、头晕、心悸(贫血所致)。

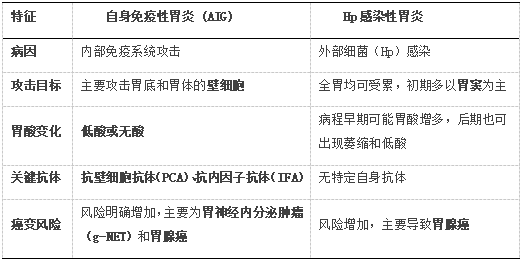

知己知彼:自身免疫性胃炎与Hp胃炎的“五大区别”

虽然都叫“胃炎”,但AIG与常见的Hp胃炎堪称两个世界的疾病。

潜在的危机:并发症与癌变风险

AIG的威胁不仅在于其本身,更在于其引发的“连锁反应”。

贫血与神经损伤:

这是最常见的并发症。由于内因子缺乏,维生素B12吸收障碍,导致巨幼细胞性贫血,甚至晚期可出现恶性贫血。

癌变风险:不容忽视的“警报”

AIG的癌变风险主要来自两条路径:

胃神经内分泌肿瘤(g-NET): 长期低酸导致胃泌素水平极度升高,持续刺激肠嗜铬样(ECL)细胞增生,可能形成I型g-NET。此类肿瘤通常生长缓慢、预后较好,但仍需定期监测。

胃腺癌: 胃黏膜的持续萎缩和肠上皮化生,尤其是重度或不完全型肠化,亦然会增加胃腺癌的发生风险。

当前治疗:无法“治愈”,但可“有效管理”

目前尚无明确的治疗方法能逆转AIG的病理过程或让萎缩的腺体重生。治疗的核心目标是“对症处理、补充替代、密切监测”。

对症支持:

避免难以消化的食物,少食多餐,可酌情使用促胃肠动力药或消化酶补充剂缓解腹胀等症状。

缺铁性贫血的纠正:

AIG患者若合并缺铁性贫血,需同时补充铁剂以纠正贫血。

维生素B12的补充治疗:

这是AIG治疗的基石。一旦确诊伴有维生素B12缺乏,须开始补充治疗,但维生素B12水平的恢复,并不能代表AIG的治愈。

胃镜监测:拦截癌变的“防火墙”

鉴于疾病发展,AIG患者应根据病情程度进行规范的随访监测计划。

中药干预:以平为期的“王道”之功

应用中医治疗可较好改善AIG导致的相关症状,改善生活质量。根据当前课题组研究,AIG晚期终末期患者以脾胃气虚证、胃阴不足证多见,结合晚期患者胃液PH值显著升高,及内镜下胃底体黏膜重度萎缩等表现,李志红教授常采用益气养阴法治疗本病,临床上能显著改善患者症状,部分患者也出现胃功能指标的恢复。

常见误区需澄清

“我胃不舒服,肯定是感染了Hp”

事实:慢性胃炎的病因多样,AIG与Hp无关,且根除Hp治疗对AIG无效。

“胃里有灼烧感甚至反酸,一定是酸反流,需要吃奥美拉唑”

事实:这是非常危险的做法。 自身免疫性胃炎本身已是胃酸过少状态,盲目使用质子泵抑制剂(Protonpulnpinhibitor,PPI),如奥美拉唑,会进一步强力抑制所剩无几的胃酸,不仅无效,还可能加重症状。所谓胃脘灼热、反“酸”的症状,实际上是由于低胃酸导致的高胃泌素血症所致,所以并不需要服用PPI制剂。

“胃镜报告提示C3甚至O1,天要塌了”

事实:胃镜报告中的C/O表示萎缩的范围,C3是指萎缩波及至贲门口,O1则是萎缩跨越贲门口,但这种评价方法是基于Hp相关性胃炎的萎缩从胃窦开始,逐渐上移,但AIG导致的萎缩是以胃底体为起点,因此报告C3或O1,并不代表病情严重。

“发现了息肉,应及时摘除”

事实:由于胃底腺广泛的萎缩,部分残存的还保留着功能的胃底腺“鹤立鸡群”突出于黏膜表面,被称为“残留胃底腺”。残留胃底腺是代偿胃功能的最后防线,因此应仔细识别,避免错误得摘除。

总而言之,自身免疫性胃炎目前虽无法明确治愈,却绝非无法管理。通过替代治疗、定期监测、中药干预,我们完全有能力控制其症状,拦截其并发症,与之和平共处,守护好自身的健康长城。如果您有不明原因的贫血、长期消化不良或家族中有自身免疫疾病史,切勿自行用药,不妨与医生深入沟通,揭开这位“内部朋友”的真实面纱。

作者:王嘉祺 北京中医药大学东直门医院 脾胃病科 研究生

审核:李志红 北京中医药大学东直门医院 脾胃病科 主任医师

注意:封面图为版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 科普中国

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国