科学家故事·铸剑英雄

致敬国防建设领域砥砺前行、默默奉献的科学家们,聆听他们在大国重器背后默默付出的赤诚故事,在铭记历史中汲取前行力量,在传承精神中续写自强篇章。

钱学森

世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,中国科学院及中国工程院院士,是中国航天科技事业的先驱和杰出代表,被誉为“中国航天之父”和“火箭之王”。他曾获得“两弹一星功勋奖章”和“国家杰出贡献科学家”荣誉称号。钱学森毕生致力于空气动力学、系统工程、航天技术等领域,完成了“五年归国路,十年两弹成”的壮举,他的科学成就与爱国精神,铸就了一座不朽的丰碑。

寰球求索,为国钻研航空

钱学森报考大学时,数学老师认为他数学学得好,让他报数学系;而国文老师认为他文章做得好,让他报中文系;而钱学森的母亲希望钱学森学教育,子承父业;还有一些老师认为钱学森艺术上有天赋,建议他去学画画、学作曲。而这时的钱学森自有主意,作出了他人生的第一次选择:他要学铁道工程,给中国造铁路。

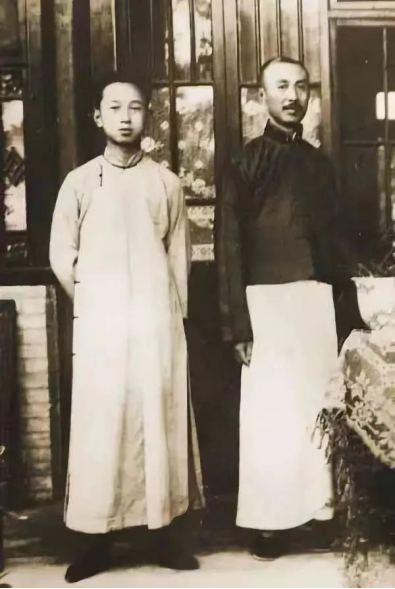

(青年钱学森与父亲钱均夫)

1929年,钱学森抱着科学救国和振兴中华的远大理想,以优异成绩考入上海交通大学机械工程系,在刻苦钻研专业知识的同时,深入思考国家和民族的前途命运。1932年1月28日夜,日本上海驻军突袭上海中国守军,史称“一·二八事变”。日军动用空军狂轰滥炸,由于中国守军没有战场制空权,所以遭受了巨大伤亡。钱学森愤愤地对同学说,现在学铁道机械工程对国家用处不大了,你把铁路刚刚修好,日本飞机一炸就不能用了。为此,钱学森作出了他人生的第二次选择:改学航空工程,当一名航空工程师。

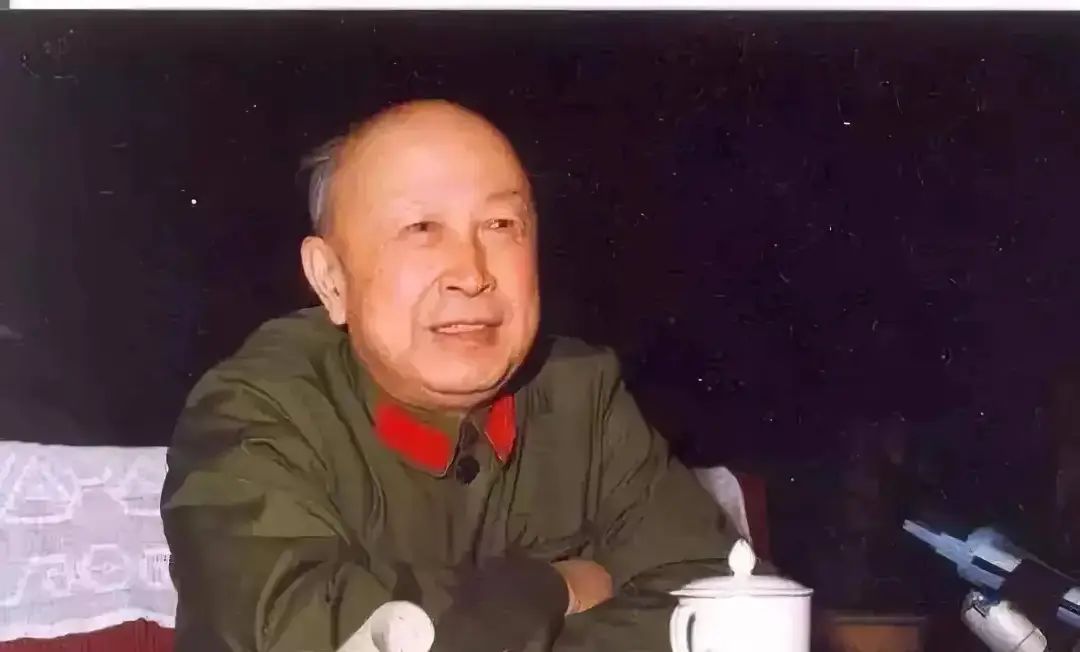

(青年钱学森)

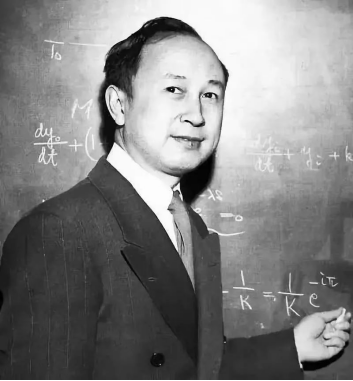

1935年,他考取清华大学公费留学资格,远渡重洋赴美深造,先后获麻省理工学院航空工程硕士、加州理工学院航空与数学博士学位。28岁时与导师冯·卡门共同提出“卡门-钱近似”公式,攻克跨音速飞行压力计算难题,为喷气式飞机设计奠定基础。提出的火箭与航空领域中的若干重要概念、超前设想和科学预见,尤其是执笔撰写的有关美国战后飞机和火箭、导弹发展展望的报告,奠定了他在力学和喷气推进领域的领先地位。在美期间,开创自动化控制理论新学科,为导弹制导技术提供核心支撑。

“中国人完全能造出自己的导弹!”

1949年,新中国诞生,钱学森毅然决定归国,在被美国当局非法扣留五年后,他终于冲破封锁踏上故土,践行了“学成必归,报效祖国”的誓言。归国仅三月,他就在东北考察时断言:“中国人完全能造出自己的导弹!”面对“无图纸、无设备、无人才”的困境,钱学森于1956年2月向中央提交《建立我国国防航空工业意见书》,首次系统规划中国导弹发展蓝图。同年10月,他受命组建国防部第五研究院并任首任院长,带领156名大学生从零起步:白天讲授《导弹概论》,夜晚翻译苏联资料,在煤油灯下演算弹道数据,1960年11月5日9时2分28秒,“1059”导弹冲上蓝天,在飞行了550公里后准确击中目标,中国的第一枚国产导弹发射成功了!在当晚的庆祝酒会上,聂荣臻元帅高举酒杯说道:“今天,在祖国的地平线上第一次飞起了我国自己制造的第一枚导弹,这是一枚‘争气弹’。”

(来源:CCTV4《国家记忆》)

此后二十余年,钱学森作为总负责人研制出了多个“第一枚”导弹,保障了我国的战略安全。

1970年,在钱学森的运筹帷幄下,“东方红一号”卫星升空,使中国拥有了属于自己的第一颗卫星。他还创新提出“总体设计部”系统工程理论,强调“总体优化、系统协调”,该模式被推广至全国工业领域,成为重大科技工程管理范本。

师道长存,传续航天薪火

钱学森不仅有着非凡的科研成就,还十分注重创新人才的培养,善于从年轻一代中发现栋梁之材。受他举荐成为“东方红一号”总体设计师的孙家栋,在中国人造卫星方面和航天方面做出了巨大贡献,并于2003年成为中国探月工程的总设计师。孙家栋曾说,自己是钱学森的学生,自己做的每一件工作都是在钱学森的指导下完成的。

中国科学院力学所原副所长王柏懿在回忆钱学森时说:“他舍弃了美国优厚的科研条件和舒适的生活,一心只想回到百废待兴的祖国,为新中国的航天事业贡献力量。”作为钱学森的学生,王柏懿回忆起钱学森的事迹,仍被其中的爱国热情深深打动:“这份对祖国毫无保留的热爱,让他跨越了所有艰难险阻。历经整整五年的波折,他想尽各种办法,终于登上了归国的航船。”

“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”钱学森一生都在用自己的实际行动,践行着这三句看似简短却无比厚重的誓言,用自己敏捷睿智的才思,宽广的胸襟和高尚的爱国热情,在红色的中国写出了一个名为奇迹的故事。钱学森的成就足以让中国人民铭记千秋万代,他的精神也必定会在神州大地上世代相传。

来源/科协频道

编辑/杨斯爽

审核/穆檀、宿愿

监制/姜军

来源: 网络

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北斗天宇航天科普基地

北斗天宇航天科普基地