在红山,“爱”的定义被赋予了别样的柔软与宽广——它藏在长臂猿妈妈臂膀和怀中,映在猫头鹰伙伴并肩的羽翼上,也写在饲养员为动物奔波的每一个脚印里。

是父母,亦是生命引路者

把生存的智慧,

藏在每一次陪伴里。

在动物的世界里,“父母”与“生命引路者”的身份从一开始就紧紧相连,它们用最本能的爱,把生存的密码一点一点教给孩子。

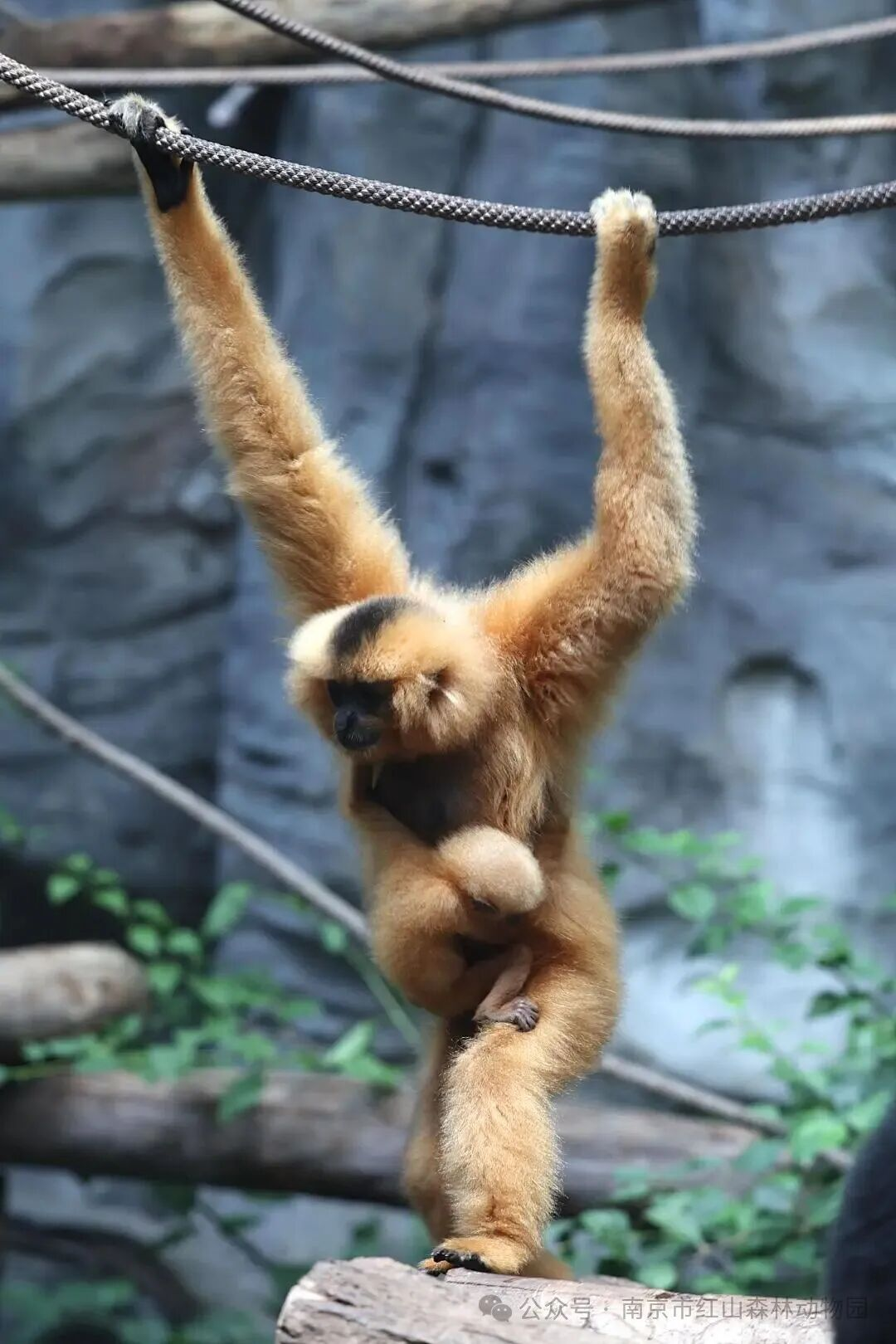

猴类和猿类宝宝的攀爬技能,从出生那天就拉开序幕。妈妈会先把宝宝紧紧抱在怀里或背上,穿梭于林间树影间,让它感受运动的节奏;

在黄颊长臂猿妈妈大黄怀里的崽崽

等宝宝再大些,妈妈会故意放下它,看着它跌跌撞撞地攀爬,在一次次尝试中掌握平衡的秘诀——从依赖奶水到自主觅食,从怯生生的抓握到灵活的林间飞跃,妈妈的“放手”,从来都是带着温柔的指引。

白面僧面猴--花花身边的花生和瓜子

细尾獴的“生存训练营”里,首领父亲和族群伙伴都是严厉又耐心的“引导者”。幼崽们会跟着成年细尾獴站着“放哨”,学习分辨风吹草动里的危险信号;模仿着它们的姿势,一起挖出能躲避天敌的洞穴...这都是族群代代相传的生存技能。

学习放哨中

这样的“引导”在红山处处可见:狼胡椒陪孕期的妈妈Lucky学习挖洞、照料新生命;鸸鹋景明、鹤鸵麟哥带崽时教雏鸟辨食、躲避;双角犀鸟红眼与花尾夫妇,耐心引导宝宝从巢箱探身取食到振翅飞翔...每一幕都藏着生命传承的温柔。

是伙伴,亦是成长同行者

在并肩成长里,

找回野生的本能。

对有些动物来说,“伙伴”是最好的成长同行者。尤其那些曾经历救助、缺失族群陪伴的小家伙,因同伴的存在、陪伴,帮它们找回属于自然的“野性”。

红山救助中心的的猛禽幼鸟专属“成长课堂”:“猫头鹰学校”将救助的猫头鹰幼鸟集中,让它们在同类陪伴中保持野生本性;

“猫头鹰学校”

“凤头鹰学院”则让救助来经验丰富的成年凤头鹰当“引导者”,带领救助来的小凤头鹰学习识别威胁、调整飞行姿态、与同类相处等生存技能,在互助中找回自然本能,这些都是回归野外的关键。

“凤头鹰学院”

川金丝猴金家的“育儿天团”,更是把育儿变成了集体的温暖。除了妈妈的贴身照料,族群里的“阿姨团”也主动接过“育儿棒”,教会幼崽各种技能:标准抓握和爬树的姿势、正确社交梳毛的手法、传报警信号的叫声...那些看似随意的互动里,藏着让幼崽应对自然的大智慧。

重阳与他的妻儿们

白眉长臂猿作为群居动物,它们本该在族群中成长,却因特殊原因暂时离开家人。让他们在专属的“幼儿园”,让他们在互动中学习技能、丰富社交,弥补缺失的群体生活。

是守护者,亦是父母、

朋友、家人...

用万能的爱,

守护每一个生命。

在红山,还有一群“生命守护者”为了更好地照料动物,他们还主动吸收行为学、植物学、设计学等多学科知识,而这所有的努力,都只为专注做好一件事:让每只动物在红山都能住得安心、过得幸福。

为了给“毛孩子”们的生活添上新鲜感,饲养员们总会不定期更新栖息环境:依据动物野外生存习性搭建栖架、打造小屋、栽种植被……每一处细节的调整,都满含对动物的用心。

在健康护理上,饲养员们更懂“顺其天性”。他们会根据每只动物的性格,设计专属训练计划:不强迫、不催促,只用动物喜欢的方式,让它们在轻松快乐中进行行为训练,逐渐信任饲养员,主动配合完成健康检查与体况监测。

面对被父母弃养的幼崽,饲养员们更是化身“临时爸妈”:24小时的轮班守护;为了让幼崽拥有回归族群的能力,他们又“想方设法”锻炼幼崽的行为能力;再“费尽心思”为它们寻找合适的时机,助它们重返集体社群。

可他们为动物做的,远不止这些看得见的守护。现他们依旧没有停下前行的脚步,始终以“让动物更幸福”为标尺,一边在实践中积累经验,一边朝着更高的动物福利目标不断探索,只为让每一份守护都更精准、更温暖。

或许你真正爱TA了,

你就变得万能了!

在红山,无论是动物父母的本能教导,还是伙伴间的互助成长,亦或是饲养员的无私守护,都在诠释着“爱”的真谛——

那是跨越物种的爱,

是发自内心的守护,

是对每一个生命的尊重。

来源: 南京市红山森林动物园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

南京市红山森林动物园

南京市红山森林动物园