语言的演变存在一种情况是正在发生的变化,也即是说在同一时期不同社会群体中语言表达也存在差异。

仔细观察,每一种语言都不是整齐划一的。一个地区讲同一语言的社会群体会因为性别、年龄、文化程度、经济状况、职业等等各种社会身份的不同有进一步分化,造成不同人群交际密度的差异,进而带来语言的社会变异。

语言是社群的标志。每个说话者都会有与所认同的社群语言特征趋同的倾向。每一个说话者的语言变异特征也是他人识别其社会身份的一个标志。社会经验丰富的人往往能从一个人的言谈话语中准确判断出说话者的社会身份。

萧伯纳的戏剧《卖花女》(Pygmalion),可谓是语言的社会变异之经典案例,生动诠释了语言社会变异与社会身份的关系。剧中的语言学家对一个街头卖花女进行了严格的语言训练,将其言谈风格改造成伦敦上流社会淑女的语言特征,成功使其获得上层社会的认可。

1956年,萧伯纳的剧本被拍成音乐剧,取名《窈窕淑女》(My Fair Lady),奥黛丽·赫本出演卖花女伊莉莎。

问:你可知道,萧伯纳的剧本英文原名是什么?

答:Pygmalion(皮格马利翁)

问:Pygmalion为何方神圣?跟卖花女的语言变异有什么关系?

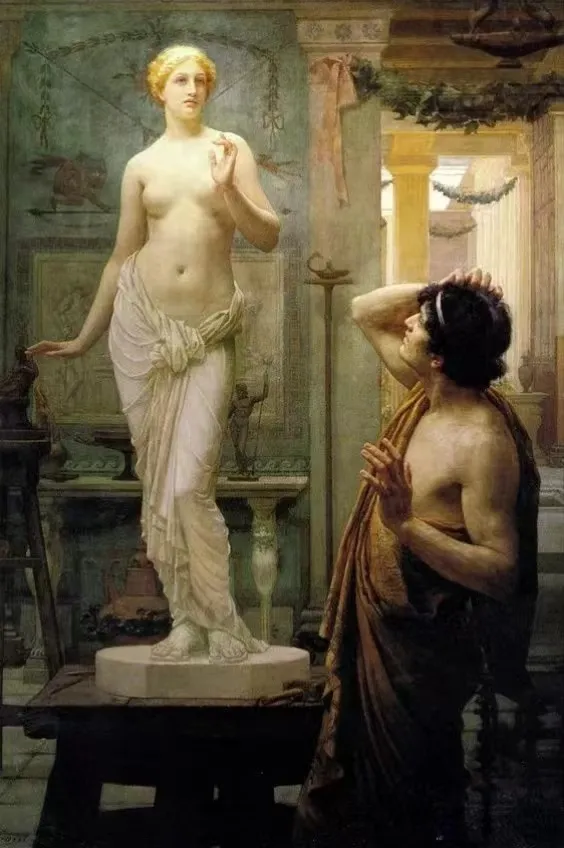

答:且让我们走进希腊神话去一探究竟。据说,皮格马利翁是古希腊神话中塞浦路斯岛的国王,他长于雕刻,追求完美,凡间女子皆不入其法眼。出于理想和寂寞,皮格马利翁用象牙雕出了一座完美的女子雕塑,然后竟深深地爱上了自己的作品。他于是祈求爱神维纳斯赋予雕像以生命。

欧内斯特·诺曼 《皮格马利和伽拉忒亚》

正所谓:念念不忘,必有回响。维纳斯为其真情所动,于是准奏!这座名雕像便活了起来,皮格马利翁称她为伽拉忒亚,并娶其为妻。从“雕像”蜕变成“活人”,可谓变化之大矣。萧伯纳选择“皮格马利翁”为其剧本命名,大概多取其“变化”之意吧。

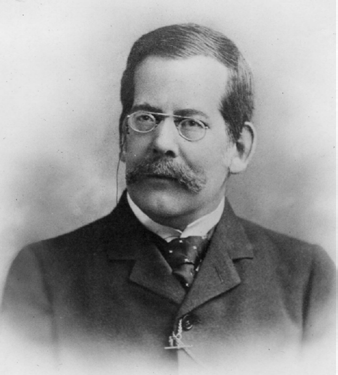

据说,萧伯纳剧中的语音学教授Henry Higgins的原型来自数位语言学家,其中最著名的当属亨利·斯威特(Henry Sweet)。在北外语言博物馆倾听板块的国际音标版面,我们展示了两位语言学家,其中之一便是亨利·斯威特。

亨利·斯威特是一位杰出的英国语言学家,享有“把语言学教会了欧洲”的巨大声誉。国际音标体系在最初制定时参考的就是他发明的罗密克标音法。

语言学家可以通过改变一个人的语音而改变这个人,语言的力量不言而喻了!

本文编辑于2025年,封面图片由ai生成。

来源: 北京外国语大学世界语言博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京外国语大学世界语言博物馆

北京外国语大学世界语言博物馆