一、基本概况

Ich kann Deutsch sprechen—我能说德语

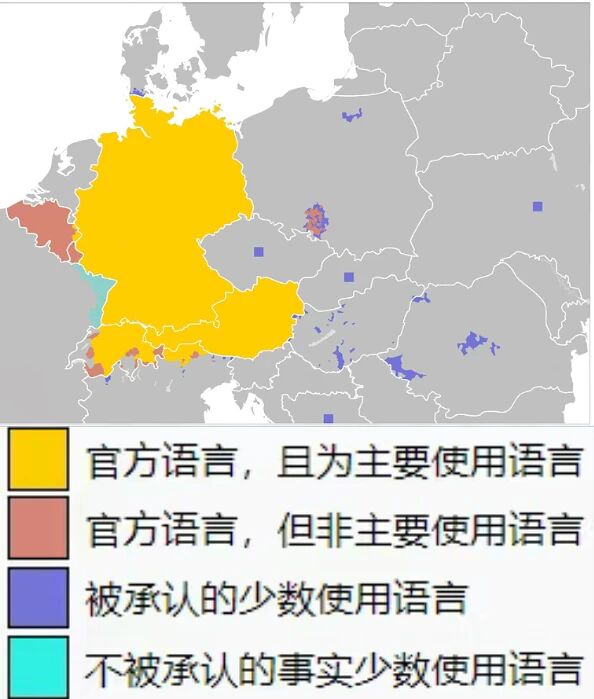

德语是印欧语系西日耳曼语支的一门语言。作为当今世界主要语言之一以及欧盟内使用最广的母语,德语拥有9000万到9800万使用者。德语标准共同语的形成可以追溯到马丁·路德对拉丁文《圣经》的翻译工作。大多数德语词汇源于印欧语系日耳曼语族的语言,一些词汇来自拉丁语和希腊语,还有部分来自法语和英语。德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区(如意大利北部、比利时东部以及波兰等地)和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者,主要为作为当地少数民族的日耳曼人。

德语对世界文化有过重要的贡献。19世纪德国哲学提供了许多概念和术语。直到今天,当人们谈到哲学问题时,仍习惯用德文原词以明本义。德国的医学和化学长期领先,也使德语成为这些学科的研究者必习的语言。

二、现代德语的产生

目前通行使用的德语隶属于印欧语系日耳曼语支,是世界第六大语言。“德语”这个词在中世纪初期才第一次出现。它的词根来源于日耳曼语中的“人民”(thioda,形容词 thiodisk)一词,意思是指一种被普罗大众使用的语言。之所以这么说,是因为在中世纪的德意志,欧洲贵族们通行使用的语言是一种“高贵”的“法兰克式的拉丁语”,也就是我们现在所说的“法语”。而德语仅仅是一种被平民使用的、“粗鄙的”方言。

并且,此时的德语并不是一种统一的语言,而是许多地方方言的总称。因为那时的德意志诸侯割据,交通不便,各个地方的德语方言的差异很大。虽然各地都曾试图建立起一种共同的语言,但是这些语言一般都只局限于各个地区,而且只有在一定的阶层中才会被使用。例如,北德的低地德语在汉萨同盟最兴盛的时候,在北海和波罗的海沿海成为商人们的通用语言。

直到16世纪,马丁·路德为了推动德意志宗教改革,试图用德语翻译《圣经》。此举进一步推动了德语标准共同语的产生。由此,《路德圣经》所使用的德语得到非常广泛的普及,还为后来的标准德语奠定了基础。

随后,随着德语字典出版和更新,以及 1996 年德语正写法改革,一种较为统一标准德语才得以产生。但是,这种新的正写法仅仅在学校中才具有强制性,媒体和日常生活中经常会出现新旧拼法混用的情况。

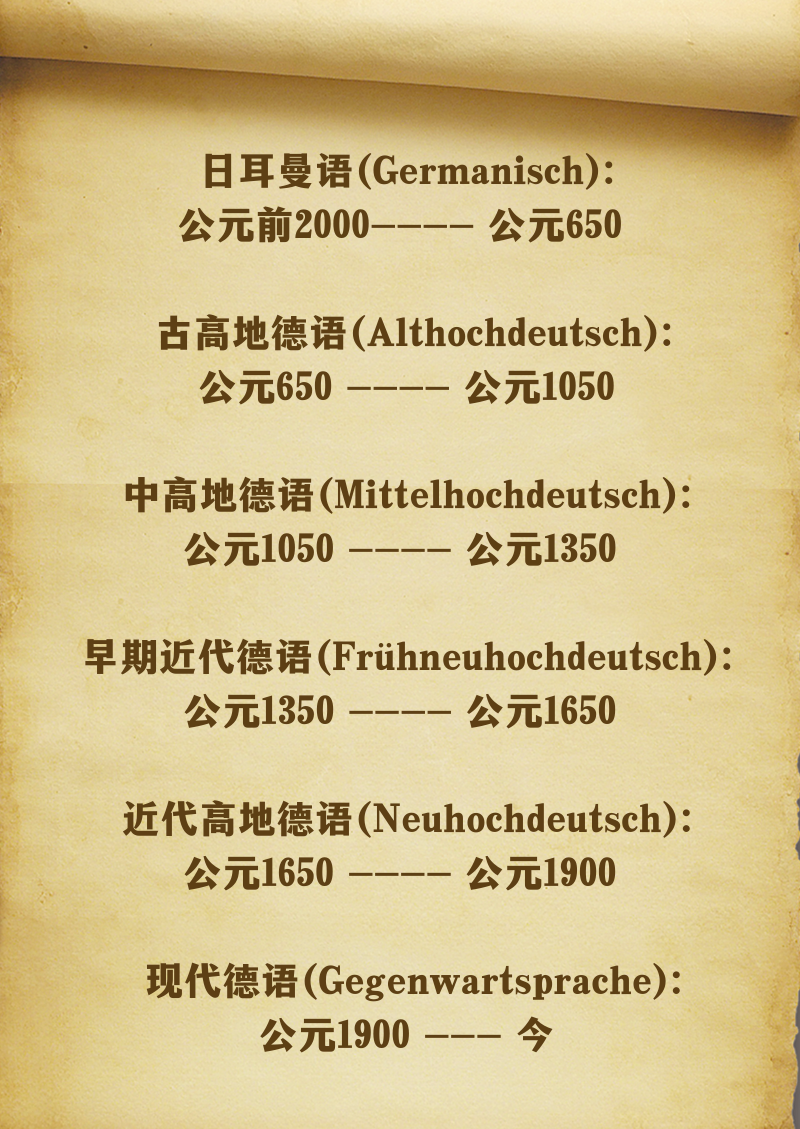

德语语言学家将德语发展史划分为以下几个阶段:

三、德语语法

德语名词分为三个性(阳性、阴性和中性),四个格(主格、属格、与格和宾格),有单复数之分。名词通过其本身及修饰、定义它的形容词、副词、冠词之变化来体现它在句子中的位置、功能和意义,称为变格,而德语的动词需要根据人称和时态、语态而变化,称为动词变位。

初学德语者会遇到拦路虎:名词的性。除一部分人和动物的名词可按其自然性归于阳性和阴性以外,大部分名词只有语法性别。名词的性别虽有规律可循,但规律和例外一样多,例如“女孩”(das Mädchen)这个词是中性的,虽然它指的是女性。

马克·吐温说过:“聪明人3个月能学会英语、3年学会法语,但要花30年学会德语。”德语语法的复杂性可见一斑。

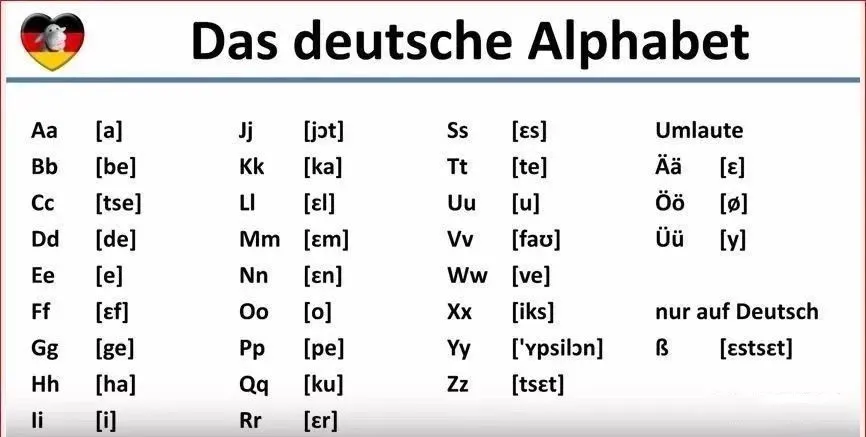

四、字母表

德语字母表是由拉丁字母组成,除了26个ISO标准拉丁字母外,德语还有四个字母的变体:3个变元音 (Ää、Öö、Üü)与一个德语特有的字母:ß。

其中 Aa、Ee、Ii、Oo、Uu 以及三个变体字母 Ää、Öö、Üü 为元音字母。包括 ß 的其它字母为辅音字母。

五、发音

德语的发音并不统一。以下主要是在德国使用的标准德语。

• 重音

德语词的重音一般在倒数第二个音节上,但不是非常规则,尤其表现在外来词上。大部分情况下词干的音节为重音(如ˈSpra-che,语言),但有时也有前缀(如Aus-spra-che,发音)或后缀(如Bä-cke-rei,面包坊)为重音的。假如一个词是由多个词合成组成的那么第一个组成部分词得重音。外来词的重音一般按该词在其原语言来标重。得到重音的音节一般发音比较响一些。假如该音节是长音的话,这个音节往往被故意更加拖长一些。

• 语调

德语的语句有降调,升调和平调。降调一般用在肯定句中。升调一般用在问句中。平调一般用在主句和从句之间。

• 元音

德语有15个元音:[aː]、[a]、[iː]、[ɪ]、[oː]、[ɒ]、[uː]、[ʊ]、[eː]、[ɛ]、[øː]、[œ]、[yː]、[ʏ]和[ɛː],[ɛː]没有对应短音。

六、多样化的方言

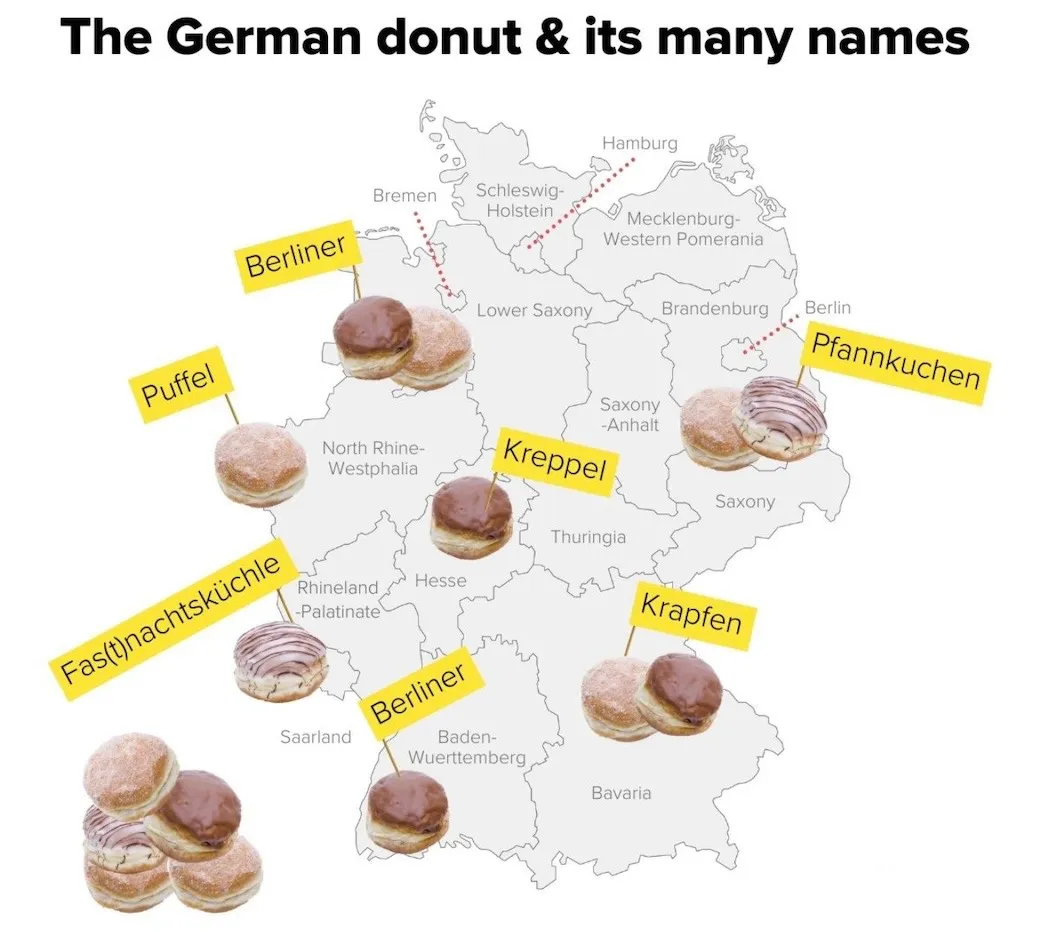

研究人员把德国的方言归纳为16个较大的方言群。德国西南部说的是阿勒曼尼克话(“schwätzt”),北边讲黑森话(“babbeln”),汉堡人开口则是在“schnacken”。当然,方言不仅仅只拥有自己的词汇,它还自成一种语言体系,具有自己的规则和独特的语音语调。“方言”这个概念源自希腊语,意为“群体的对话与说话方式”。在下面这张图中我们就能直观地感受到,甜甜圈在德国不同的地区都有其专属名称。

直到中世纪末,今天德国所在地区的学者和神职人员说和写都用拉丁语,而民众则说方言。小国林立、较少人员流动,年复一年就形成了不同的方言。近代早期才开始出现标准语,最初仅用于书面。

今天,标准德语被作为统一的标准。如果想在德国学习德语,不必在意选择哪个联邦州:所有地方教的都是标准语。

七、德语在北外

北京外国语大学德语专业始建于1950年3月, 当时只有两位教师,十四名学生。德语界老前辈姚可崑教授说得好:“两位教师、 十四名学生、一条心,合起来正好是个‘德’字。”

2002年北外德语语言文学学科被国务院学位办批准为国家重点学科,2008年成为教育部、财政部国家级特色专业建设点。

北外德语语言文学学科设有德语文学、德语语言学、翻译学、跨文化研究、德语国家外交与经济、教学法等6个专业方向。

德语系与德国海德堡大学、哥廷根大学、耶拿大学、帕骚大学、慕尼黑翻译学院、奥地利维也纳大学等均有校际合作关系。德语系每年派遣学生和教师赴上述学校学习、交流,同时还接受来自国外的学位生。自2008年起,德语系与南京大学、哥廷根大学共同进行中德跨文化日耳曼学双硕士培养,研究生毕业时获得中、德两个学位。同时德语系与德国国家语言研究院、曼海姆大学共同进行双博士培养。

最后,让我们用荷尔德林的一句话作为今天的介绍收尾:

Voll Verdienst, doch dichterisch,

wohnet der Mensch auf dieser Erde.

虽说忙碌不堪,

却能诗意地栖居在这大地上。

本文定稿于2025年,封面图片由ai生成。

来源: 科普66d562968d6c0

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京外国语大学世界语言博物馆

北京外国语大学世界语言博物馆