浙江省武义县第一人民医院 饶湘

肢端肥大症是因垂体生长激素过度分泌引发的疾病,远不止“手脚变大”这般简单。作为内分泌领域的罕见病,其全球发病率约为每年每百万人3—4例,却因隐匿性起病和系统性损害,成为威胁患者生活质量甚至生命的“隐形杀手”。

隐匿的病因:垂体腺瘤是主因,遗传与异位病变需警惕

肢端肥大症的核心发病机制源于垂体前叶生长激素(GH)分泌失控。95%以上的病例由垂体生长激素腺瘤引发,这些良性肿瘤在垂体中持续分泌过量GH,刺激肝脏产生胰岛素样生长因子-1(IGF-1),共同作用于骨骼、软组织和内脏器官,导致异常增生。值得注意的是,约5%的病例与遗传综合征相关,如多发性内分泌腺瘤病1型(MEN1)或AIP基因突变,患者常在青少年期发病,需通过基因检测确诊。此外,罕见情况下,下丘脑肿瘤或异位肿瘤(如胰腺神经内分泌瘤)分泌的促生长激素释放激素(GHRH)也可诱发此病。

多系统受累:从外显特征到隐性危机

疾病早期症状隐匿,患者常因“鞋帽变紧”“戒指勒手”等外显变化就诊。典型表现包括:

外观改变:手足肥大、前额及下颌突出、鼻唇增厚、皮肤粗糙多汗、声音低沉;

内脏增生:心脏肥大、肝脾肿大、肠系膜增厚;

代谢紊乱:糖耐量异常(50%患者合并糖尿病)、血脂异常、骨质疏松;

并发症:睡眠呼吸暂停(70%患者存在)、高血压、关节病变(如膝关节退行性变)、椎体骨折风险增加。

更需警惕的是,长期未控制的高GH/IGF-1水平会加速动脉粥样硬化,增加心血管事件风险,甚至诱发结肠息肉、甲状腺癌等恶性肿瘤。

精准诊断:多维度评估与动态监测

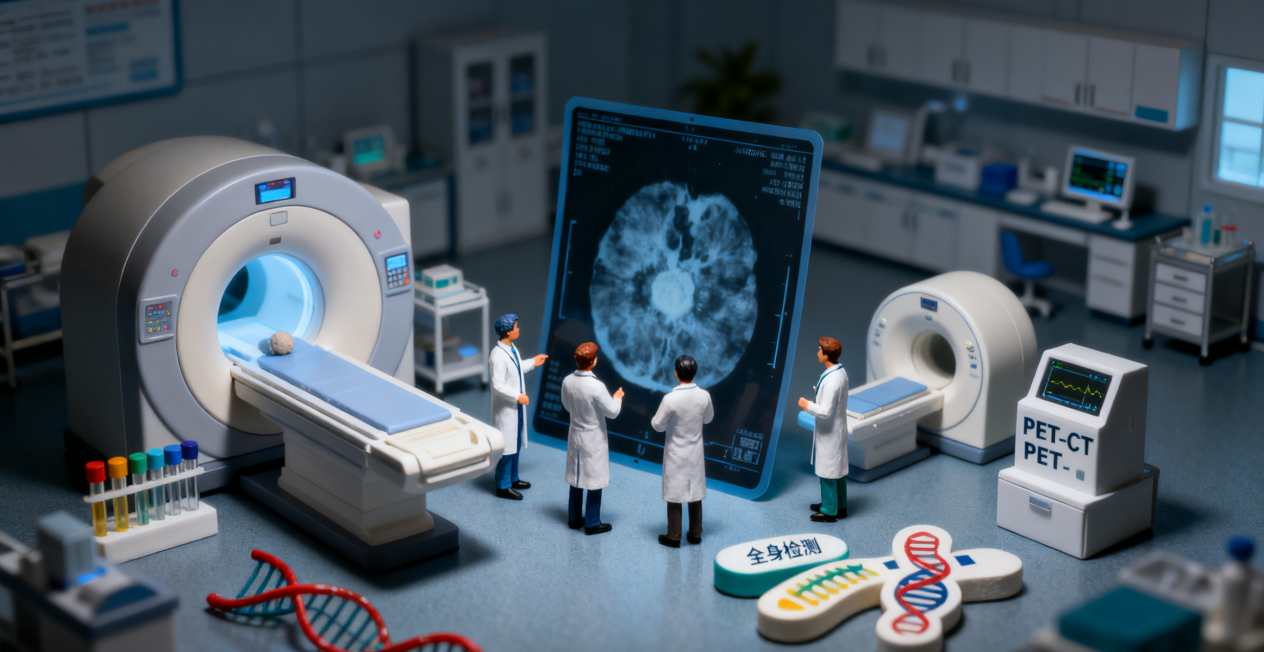

确诊需结合临床、生化及影像学证据。生化检测中,空腹GH>1ng/mL、IGF-1超过年龄校正参考范围即可提示异常,口服葡萄糖耐量试验(OGTT)后GH抑制失败(GH谷值>0.4ng/mL)是确诊金标准。影像学首选垂体增强MRI,可清晰显示肿瘤大小、侵袭范围及毗邻结构受压情况。对于疑难病例,需联合基因检测、全身PET-CT扫描排除异位肿瘤,并通过骨密度检测、心脏超声等评估并发症。

四、治疗革命:从手术到口服靶向药的跨越

治疗目标是抑制GH分泌、缩小肿瘤体积、控制代谢并发症。当前策略呈现“阶梯式”特征:

一线治疗:经鼻蝶窦垂体瘤切除术,术后生化缓解率约50%,尤其适用于微腺瘤或向鞍内生长的肿瘤;

药物治疗:生长抑素类似物(如奥曲肽、兰瑞肽)可抑制GH分泌,使IGF-1正常化率达50%;GH受体拮抗剂(如培维索孟)直接阻断外周效应;多巴胺激动剂(如卡麦角林)适用于轻症或联合治疗;

放射治疗:适用于术后残留或无法手术者,起效较慢(需2—10年),可能引发垂体功能减退;

创新突破:2025年FDA即将审批的口服非肽类SST2激动剂paltusotine,通过每日一次给药即可有效控制IGF-1水平,避免了注射治疗的不便与副作用,有望改写治疗格局。

五、生活管理:细节决定预后质量

患者需建立“三位一体”管理模式:

饮食:低碘低糖,避免海带、紫菜等高碘食物,限制精制糖摄入以控制血糖;

运动:适度有氧运动(如游泳、慢跑)增强心肺功能,避免负重运动加重关节负担;

监测:每3—6个月复查GH、IGF-1及影像学,定期评估心血管、骨密度及肿瘤复发风险;

心理支持:容貌改变易引发焦虑抑郁,需家庭与社会理解,必要时寻求专业心理咨询。

六、未来展望:精准医学与多学科协作

随着基因组学和靶向治疗的发展,肢端肥大症正迈向个体化治疗时代。例如,针对特定基因突变的靶向药物、免疫检查点抑制剂的探索,以及远程医疗在随访管理中的应用,均显示出提升治疗效果和生活质量的潜力。同时,多学科团队(内分泌科、神经外科、放射科、心理科)的协作模式,已成为优化诊疗决策、降低并发症风险的关键。

七、结语

肢端肥大症绝非“手脚变大”的表象疾病,而是一场涉及全身多系统的慢性战役。从早期识别到精准治疗,从生活管理到心理支持,每一步都需患者、家属与医疗团队的紧密配合。随着医学进步,尤其是口服靶向药物的研发与多学科协作模式的推广,我们正逐步解锁更高效、更人性化的治疗路径,让患者在控制疾病的同时,重拾生活的尊严与质量。对于每一位患者而言,早期诊断、规范治疗与长期随访,是抵御这场“隐形风暴”的最佳盾牌。

来源: 大学生快乐科普驿站

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大学生快乐科普驿站

大学生快乐科普驿站