在微生物这个庞大的家族中,流感病毒因其引起的流行性感冒而备受关注。尤其是在近年来,新冠疫情的肆虐让人们更加警惕病原微生物,尤其是一些病毒对人类的潜在威胁。流感病毒,作为非细胞型微生物的代表,其结构简单,没有细胞结构,缺乏能量代谢系统及一些酶类,因此必须严格寄生在活细胞内,通过宿主细胞完成自身的复制和增殖。流感病毒自身具有高度的传染性和变异能力,每年在全球范围内造成数百万人的感染和数十万人的死亡。

一、流感病毒病原

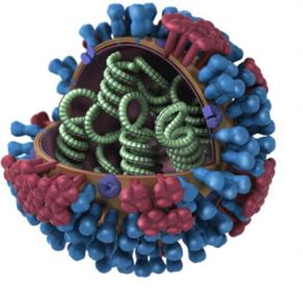

流行性感冒病毒(influenza virus),是正粘病毒科(Orthomyxoviridae)的代表种属,简称流感病毒。流感病毒呈球形,病毒结构自外而内可分为包膜、基质蛋白以及核心三部分。基质蛋白构成了病毒的外壳骨架,病毒的核心包含了存贮病毒信息的遗传物质以及复制这些信息必须的酶,包膜是包裹在基质蛋白之外的一层磷脂双分子层膜,这层膜来源于宿主的细胞膜。成熟的流感病毒从宿主细胞出芽,将宿主的细胞膜包裹在自己身上之后脱离细胞,去感染下一个目标。

包膜上的血凝素和神经氨酸酶抗原性的变化是区分病毒毒株亚型的依据。血凝素(HA)呈柱状,能与人、鸟、猪、豚鼠等动物红细胞表面的受体相结合引起凝血,血凝素蛋白水解后可以与宿主细胞膜上的唾液酸受体相结合,还可以协助病毒包膜与宿主细胞膜相互融合;神经氨酸酶(NA)是一个呈蘑菇状的四聚体糖蛋白,可以切断病毒与宿主细胞的最后联系,使病毒能顺利从宿主细胞中释放,继而感染下一个宿主细胞。

图1 流感病毒模式图。血凝素(蓝色)、神经氨酸酶(红色),其基因组由8个RNA片段组成(绿色)。图片来源:cdc.gov

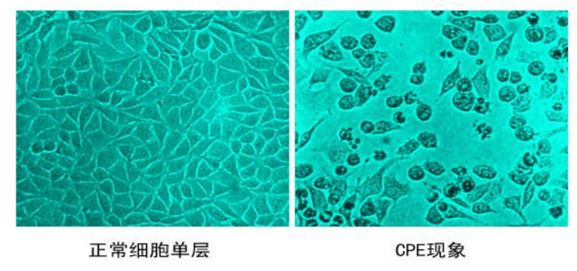

根据基因和蛋白质的差异,目前已知可以感染人的流感病毒主要被分为甲、乙、丙等几个类型。甲型和乙型流感病毒是引起成人流行的主要病毒类型。通常甲型流感会造成全球范围内的大流行,而乙型流感则一般在局部暴发,也能广泛感染人群而引起重症病例。1933年人类第一次分离成功甲型H1N1病毒,1940年人群中首次分离出乙型流感病毒。流感病毒颗粒通过呼吸道黏膜扩散并感染其他细胞,感染人体后,可以诱发细胞因子风暴,导致全身炎症反应。流感的病理变化主要表现为呼吸道纤毛上皮细胞呈簇状陀螺、单核细胞浸润等。在体外分离流感病毒,可以看到流感病毒感染正常细胞后,会形成细胞皱缩、水肿等相关病变。因而人感染流感病毒后的炎症反应会导致流鼻涕,鼻粘膜充血等不适。

(图片来自网络)

图2 病毒接种细胞的细胞病变

二、流感病毒的特性

流感病毒传染性强,主要通过飞沫传播,如患者咳嗽、打喷嚏时产生的飞沫,在空气中短距离扩散后,健康人吸入就可能被感染。此外,它还能通过接触被病毒污染的物品表面后再接触口鼻等途径传播。在人员密集的环境中,如学校、医院、公共交通工具等,很容易迅速传播开来。流感病毒在温带地区通常呈现出明显的季节性,多在冬春季节高发。流感病毒不仅可以感染人类,还能感染多种禽类和哺乳类动物,如鸡、鸭、猪等。感染流感病毒后,人体通常会出现高热、头痛、肌肉酸痛、乏力、咳嗽等症状,严重影响身体健康。对于儿童、老年人、患有慢性疾病等免疫力较弱的人群,流感病毒可能引发更严重的并发症,如肺炎、呼吸衰竭等,甚至危及生命。

三、预防措施

1.预防流感最有效的手段是接种流感疫苗。

流感疫苗可以显著降低感染流感病毒的风险和减轻症状的严重程度,尤其是对于老年人、儿童、慢性病等高风险人群。但流感病毒具有高度变异性,世界卫生组织(WHO)根据全球流感监测网络提供的数据,每年会更新流感疫苗的推荐毒株已提供针对当年流行病毒的最佳保护。接种流感疫苗后通常在2-4周内体内产生的保护性抗体水平会达到高峰,随后在6-8个月后开始衰减。因此需要每年接种,一般是10-11月。

2. 抗病毒药物

抗病毒药物在防控流感中也发挥着重要作用,尤其是在流感高发季节,及时使用抗病毒药物可以缩短病程,减少并发症。

3. 个人卫生和生活方式

保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、戴口罩等,可以减少流感病毒的传播。此外,健康的生活方式,如均衡饮食、适量运动和充足睡眠,可以增强免疫力,降低感染风险

4. 微环境因素控制

流感的发病率与气象因素密切相关。因此,通过环境因素的控制,如改善室内通风、调节室内温度和湿度,也有助于减少流感的传播。

流感病毒作为一种高度变异的病原体,其防控需要综合考虑流行病学特征、病毒特性和疾病负担,通过疫苗接种、抗病毒药物治疗、个人卫生习惯的改善以及环境因素控制,我们可以有效预防和控制流感的流行,在日常生活中更好地保护自己和家人的健康。

作者简介:吴瑞,西安市疾病预防控制中心研究员。中国微生物学会会员、陕西省微生物学会理事,主要从事病毒性疾病的分子诊断工作。

来源: 陕西省微生物学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国微生物学会

中国微生物学会