1816年9月13日,法国名医雷奈克受卢浮宫广场几个孩童游戏的启示,用一本薄笔记本卷成的圆筒解决了困扰他很久的诊断难题,随之他发明了听诊器,使临床医学向前迈进了一大步。

雷奈克在回忆录中这样写道:“1816年我去探视一位年轻的女患者,她正因心脏病的症状而受苦。由于她体形肥胖,以手敲诊或触诊断又起不了多大作用,而附耳于其胸口做诊断又不被风俗允许,我忽然想到少年时用木杆传递声音的游戏。我的意思是,音响学里指出,声音透过某些固体的传递可以达到放大的效果。灵光一现之后,我立刻用纸卷成圆筒,结果一点也不意外,我听到心脏运动的声音,比我以前任何一次直接附耳于患者胸口来得更清晰。从那一刻,我思索着,这是一个好办法,除了心脏以外,胸腔内器官运动所制造的声音,应该也可以使我们更确认其特性……”

雷奈克发明的听诊器现存于巴黎医学院解剖学博物馆

雷奈克的发明并非偶然。这位1781年出生的医生,自幼跟随名医叔父学医,23岁就获得法国医学生的最高荣誉。他在肝硬化研究中提出的“雷奈克氏肝硬化”术语至今仍在使用,扎实的学术功底为他的创新奠定了基础。1816年,35 岁的雷奈克刚被巴黎内克医院聘用,正是在诊治那位贵族小姐时,传统诊断法的局限性让他陷入困境。

法国医生雷奈克

当时医生诊断心肺疾病只能采用“直接听诊法”,将耳朵贴在患者胸部。这种方法不仅受患者体型影响,更在19世纪的社交礼仪下显得尤为尴尬。雷奈克从孩子们的游戏中领悟到固体传声的原理,他在认为,声音透过某些固体的传递可以达到放大的效果,那么胸腔内器官的声音也能通过类似方式捕捉。”

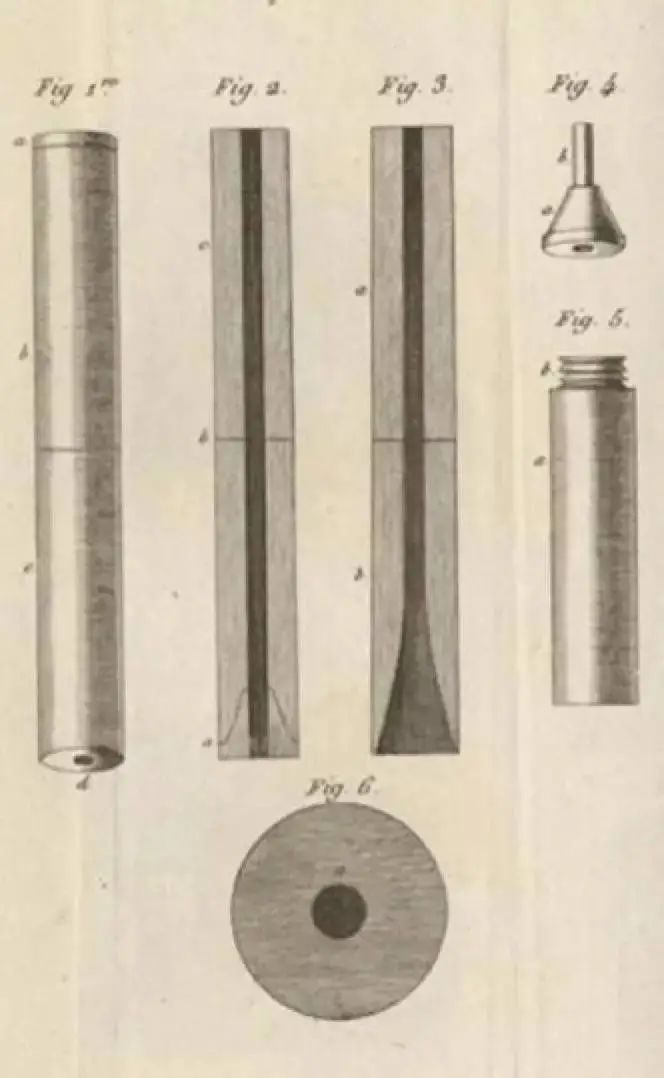

最初的听诊器是一根30厘米长的杉木空心管,直径3厘米,管腔仅0.5厘米,中段可通过螺纹拆分便于携带。这个外形酷似笛子的装置被称为“医者之笛”,雷奈克结合其功能将其命名为“听诊器”(Stethoscope),意为“胸腔探测仪”。经过反复实验,他发现喇叭形象牙管连接橡皮管的设计传声效果更佳,这种单耳听诊器在此后20多年里成为医学界的重要工具。

早期听诊器内部构造

1819年,雷奈克出版《论间接听诊法》,系统阐述了听诊器的使用原理,记载了肺炎、肺结核等疾病的听诊特征,并创造了“啰音”“支气管语音”等沿用至今的医学术语。这本书标志着听诊法从经验性技巧发展为系统化的诊断学科,雷奈克也因此被誉为“胸腔医学之父”。

1840年,英国医师卡门将其改良为双耳听诊器,通过两条橡皮管连接耳栓和圆锥状听筒,大大提升了诊断舒适度和准确性。此后听诊器不断演进,但基本原理始终未变。即便在CT、超声等现代设备普及的今天,听诊器仍是医生的标配。

令人唏嘘的是,雷奈克自己也饱受肺结核折磨,他的侄子正是用他发明的听诊器诊断出他的病情。1826年,45岁的雷奈克在修订完著作后病逝,遗嘱中特别将第一个听诊器留给外甥,称其为“最珍贵的遗产”。

早期的听诊

两百多年来,听诊器不仅是诊断工具,更成为医学人文关怀的象征。我国心血管专家程显声曾多次通过听诊发现超声漏诊的病例,证明这项传统技术在现代医学中的不可替代性。当医生将听诊器轻贴患者胸部时,传递的不仅是心肺的声音,更是医患之间的信任与温暖。

参考来源:新浪科技、澎湃新闻、《家庭科技》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助