1916年9月12日的清晨,美国纽约州长岛阿姆斯壮试验场的跑道旁,一群工程师正围着一架特殊的飞机紧张忙碌。这架寇蒂斯N-9型水上飞机没有驾驶座,机翼下连接着复杂的线路——它就是即将改写航空史的“休伊特-斯佩里自动飞机”,人类历史上第一架无线电操纵的无人驾驶飞机。当地面操作员按下无线电控制器的按钮,引擎轰鸣着带动螺旋桨转动,这架翼展10.9米的机器缓缓升空,在蓝天中划出一道颤抖却坚定的轨迹,开启了无人航空时代的序幕。

美国发明家斯佩里

彼时,第一次世界大战正打得如火如荼,传统空战中飞行员伤亡惨重,各国都在探索“无人作战”的可能性。美国海军将目光投向了斯佩里的陀螺稳定技术,这位曾发明航海陀螺仪的天才发明家,与无线电专家休伊特联手,准备将当时的两种尖端技术结合——用陀螺仪解决飞机的自动平衡问题,用无线电实现远距离操控。

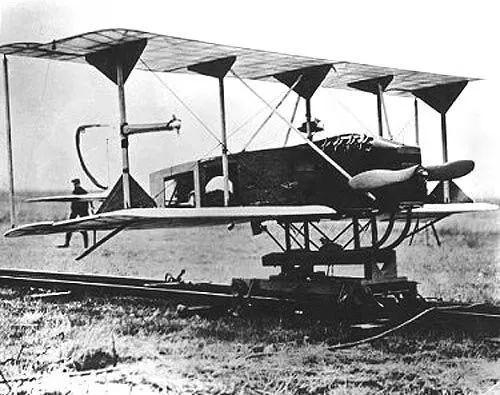

这架被称为“休伊特-斯佩里自动飞机”的无人机,本质上是寇蒂斯N-9型教练机的改造版本。工程师们拆除了驾驶舱内的部分设备,安装了一套由陀螺仪、气压计和无线电接收装置组成的控制系统。其中,三轴陀螺仪负责维持飞机的稳定姿态,气压计控制飞行高度,而地面操作员通过无线电发送指令,操纵飞机的升降和转向。

据记载,这架无人机在升空后遭遇了强烈的无线电干扰,数次险些失控。地面团队通过不断调整无线电频率和陀螺仪参数,才勉强完成了预定的圆周飞行。尽管这次飞行仅持续了短短15分钟,且未能实现精准投弹的设计目标,但它证明了无人驾驶飞机的可行性——这架翼展10.9米的机器在没有飞行员的情况下,成功响应了地面的无线电指令。

这项技术突破的背后,是军事需求与民用创新的完美结合。1916 年的欧洲战场已陷入僵局,各国都渴望找到突破战壕防御的新方法。美国海军希望这种 "空中鱼雷" 能携带炸弹攻击敌方港口和舰艇,从而减少飞行员的伤亡风险。为此,军方投入 20 万美元(相当于今天的 500 万美元),将七架寇蒂斯 N-9 教练机改装为试验平台。

有趣的是,同时期美国陆军也在推进自己的无人机项目。由查尔斯・凯特林设计的“凯特林飞行爆破筒”采用了更简单的预编程飞行路径,而非实时无线电控制。这两种技术路线的竞争,推动了早期无人机技术的快速迭代。虽然休伊特-斯佩里自动飞机”最终因可靠性问题未能投入实战,但它验证的核心技术——陀螺稳定系统与无线电控制的结合,成为后来所有无人机的技术基石。

凯特林飞行爆破筒

参考来源:环球网、科学网、网易新闻

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助