细菌这个词大家一定非常熟悉。日常生活中常常会碰到与细菌有关的事情:幼儿园里老师会教小朋友们七步洗手法,以洗去手上的细菌;家长会提醒孩子们不要食用腐烂的水果蔬菜,因为里面含有病菌。实际上,我们人类是生活在微生物的海洋之中,在我们的身体内部,大约有1-2公斤的正常微生物菌群,而在周围环境中,如水、土、空气等,细菌几乎无处不在。细菌是一种具有单细胞结构的原核微生物,大小以微米(μm)计,细胞形态多样(主要为球状、杆状和螺形状),一般具有典型的细胞壁和细胞膜。细菌大约出现于35亿年前,并作为地球上唯一的生命形式,存在了近30亿年的漫长岁月,分布于地球的各种生境,包括土壤、河流、地下岩层、南极冰川、海洋、热泉,甚至万米高空,当然还包括动物植物的体内。

图1. 细菌模式图(图片来自网络)

历经30多亿年沧海桑田依然繁荣不衰,渺小的细菌为何会有如此强大的生命力?要弄明白其中的奥秘,就要深入了解细菌的生活情况。大家印象中的细菌是什么样子的呢?是不是一个个的细菌就像无忧无虑的小蝌蚪,整天在液体微环境中游来游去,怡然自得?然而,事实并非如此!因为,只有丰富的营养条件才能支撑细菌这种“无忧无虑”的浮游生长状态。而现实是残酷的:绝大多数情况之下,细菌不得不面对“饥寒交迫”的窘境。因此,在真实的环境当中,像这样“幸福地”浮游生长的细菌只是少数。

生物被膜的历史

面对残酷的生存环境,细菌是如何应对的呢?做为30多亿高龄的地球“老者”,人类的“前辈”,细菌远比我们想象的要“聪明”。在几十亿年漫长历程中,细菌获得了诸多的生存技能,并最终得以在多种生态环境中生存繁衍。细菌这种出色的生存能力是多方面造成的,而能够形成生物被膜(Biofilm)则是重要的原因之一。在半个多世纪以前,学者们发现,液体培养细菌时,容器表面的细菌数量多于液体中的细菌数量。而随着显微镜和生物膜培养装置的应用,科学家发现细菌生物被膜不是简单地粘附在固体表面的细胞的被动组合,而是具有结构的、且动态变化的复杂生物系统。不仅如此,在南非和澳大利亚都发现了30多亿年前的“微生物垫”化石,在现代的热液环境(如温泉和海底热泉)中,依然存在类似的生物被膜结构。地球上估计共有约1.2 × 1030个细菌和古菌细胞,约40-80%细胞以生物被膜的形式存在;尤其是地球表面栖息的细菌和古菌,约80%的细胞为生物被膜形态,在微生物群落体系中占据主导地位。因此,生物被膜是原核生物的一个古老特征,可以帮助细菌避免高温、干燥、营养缺乏、紫外照射和免疫系统攻击等因素的杀伤。有趣的是,研究发现在太空中失重的细菌好像更倾向于形成生物被膜。

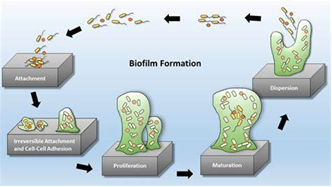

生物被膜的形成过程

面对严酷的外部环境时,细菌群体会以生物被膜形态生存,此时细菌会依靠自身分泌到细胞外面的多糖类物质,以及DNA、蛋白质等大分子物质,吸附在有生命或无生命的固相物质表面进行固着生长,形成由胞外大分子包裹的有结构的细菌群体,即生物被膜。当然,细菌生物被膜的形成是一个复杂的且动态的过程,涉及细菌从自由游动的浮游生长模式到产生生物被膜的固定化模式的转变。生物被膜形成的不同阶段可分为五个主要步骤,即可逆黏附、不可逆黏附、生长、成熟和逃逸。整个过程受到多种外部条件的影响,如温度、pH值、重力、流体动力、布朗运动、黏附表面性质、群体感应、次级信使和其他信号分子等。如下图所示:

图2. 细菌生物被膜的形成过程(图片来自网络)

如果用人类做一个类比的话,我们可以把生物被膜中的单个细菌细胞理解成一个人类个体,而由胞外多糖、DNA、蛋白质和脂类等大分子物质组成的生物被膜结构就是人类建造的高楼大厦;我们的水、电、气、通信等网络就是生物被膜当中的营养物质及信号分子运输或交流通道。当外部环境变恶劣的时候,细菌可以通过形成生物被膜,来建造自己的家,“遮风挡雨”,以保证族群的延续。当然,在这一转变过程中,部分细菌细胞会死亡裂解,而释放出来DNA、蛋白质等多种物质,则会被当作原料,助力细菌群体生物被膜的加速形成(从这个角度来看,细菌也是一种具备社会性属性的生物)。形成生物被膜的细菌群体对外部压力(低温、氧化压力、抗生素等)的适应能力得到显著提高。

从上述内容中我们知道,在面对外部压力,形成生物被膜是一种提高种群生存率的被动防御策略。然而,生物被膜的作用不限于此,它还有其“积极进攻”以促进种群发展的一面。例如,有研究表明生物被膜在促进细菌与植物作物共生方面具有重要作用。我们都知道,微生物固氮是自然界中植物获取氮源的重要途径之一。有一类固氮菌,被称作联合固氮菌,它们无法在植物根系形成根瘤,从而进化出了一种新的固氮模式,即通过吸附在植物根系表面形成生物被膜,阻隔外部氧气对固氮酶的失活效应,从而实现生物固氮,为植物提供氮源的同时,也从植物中获取营养物质。

因此,生物被膜是细菌在复杂多变的环境中进行生存和发展的关键策略之一。生物被膜是细菌得以历经几十亿年、依然广泛地存在于地球的各个生境当中的一种生存智慧。

作者简介:王媛媛,陕西中医药大学副教授,中国微生物学会会员,陕西省微生物学会理事。

来源: 陕西省微生物学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国微生物学会

中国微生物学会