“人的一生,不知要走过多少桥,在桥上跨过多少山和水,欣赏过多少桥的山光水色,领略过多少桥的诗情画意。”桥,贯穿了茅以升生命各个阶段,是他求学海外争分夺秒为之拼搏的青春梦想,是战火纷飞中矢志不渝的爱国情怀,是建设年代攻坚克难一往无前的使命担当……

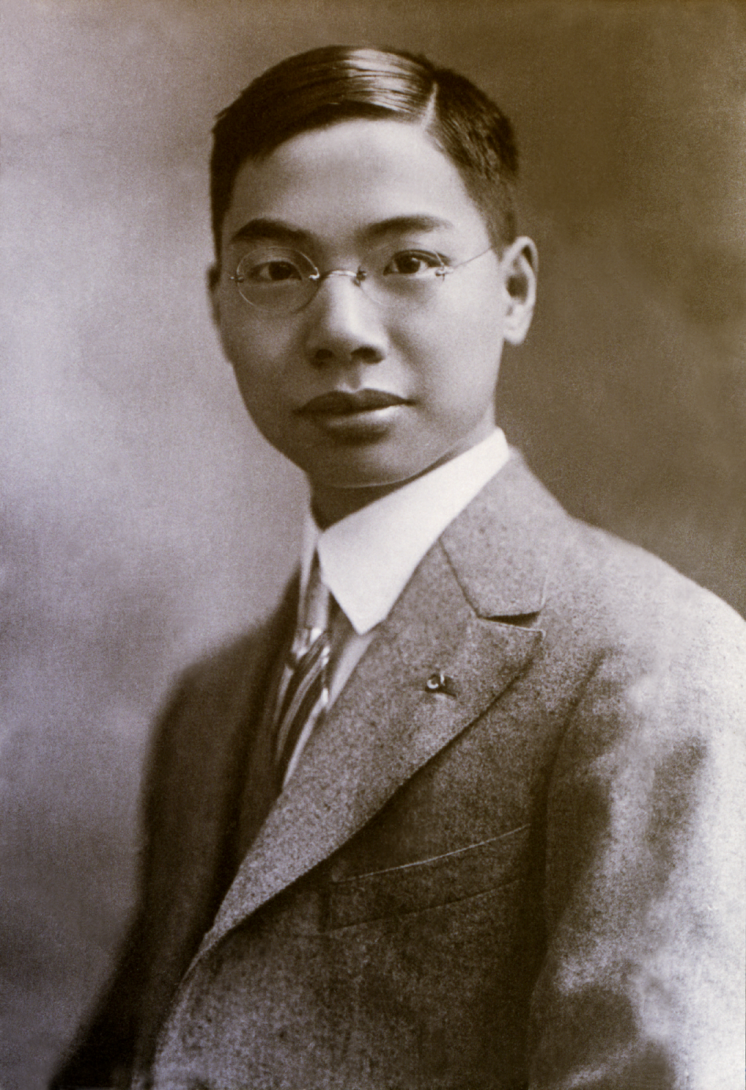

立志造桥在少年

茅以升生于镇江,在他出生后不久,全家就迁居南京。1907年端午节,秦淮河上举行龙舟大赛,一座年久失修、名为“文德桥”的桥梁因众人挤压而坍塌,人员伤亡惨重,其中就有他的同学。这一不幸事件沉重地压在茅以升心里,他暗下决心:一定要造出结实牢固的桥。

1912年,中学毕业的茅以升以优异的成绩考入西南交通大学前身——唐山工业专门学校土木系。4年间,他记了200多本笔记,并以全国第一的成绩考取清华学堂官费留美研究生。接着,他仅用一年时间就取得了康奈尔大学桥梁系硕士学位。

为进一步丰富造桥的实践经验和理论知识,茅以升半工半读,报考了卡耐基理工学院(现卡耐基梅隆大学)博士学位,所作的30万字博士论文《桥梁框架结构的次应力》达到当时世界先进水平,其科学创见被称为“茅氏定律”。

1919年12月,面对美国多家知名学府和桥梁公司的盛情相邀,茅以升毅然决定回国。“纵然科学没有国界,科学家是有祖国的。我是中国人,我的祖国更需要我!”茅以升决心要为祖国奉献自己。

挥泪炸桥为抗日

1933年3月,怀着拳拳报国心的茅以升接下外国桥梁专家眼中“不可能完成的任务”——主持建造钱塘江大桥。钱塘江是著名的险恶之江,上游时有山洪暴发,下游常有海潮涌入,台风天则浊浪排空,老杭州人常以“钱塘江造桥”来形容一件不可能的事。

当时,中国多座大桥均为外国人设计建造:德国人建造了兰州黄河铁桥,俄国人建造了哈尔滨松花江大桥……难道中国人自己不能建造大桥吗?想到这,茅以升“让现代化大桥飞越天堑去打破洋人诬蔑我们的谎言”的决心更加坚定了。为此,他辞去北洋大学校长职务,专心建大桥。

1935年,钱塘江大桥正式开工兴建。果然,建桥迭遭各种困难:江底淤泥又滑又厚,木桩一打就裂;水流湍急,600吨重的沉箱一入水就如脱缰野马般难以驾驭;日本侵略者的飞机还时常在上空盘旋……面对重重险阻,茅以升说:“钱塘江大桥的成败不是我一个人的事,而是能不能为中华民族争气的大事!”建设中,茅以升不顾个人安危冲在一线,差点儿死在日军的轰炸之下。为确保精确度,茅以升还坚持自己下到沉箱内,一根根摸查、点数桥梁上的钢架。工程虽难,人心却齐。茅以升一丝不苟、亲力亲为的作风鼓舞了建桥工人们的士气,工人们不顾头顶飞机轰炸,夜以继日地赶工,终于建成了全长1453米的双层公路、铁路两用的钢梁桥。

1937年9月26日凌晨4时,一列火车从大桥上驶过,钱塘江铁路桥通车,这是茅以升终生难忘的时刻。历时两年半,建成了中国人自己设计的第一座现代化大型桥梁,结束了中国近代大桥设计和建造由外国人包揽的尴尬历史,为中国现代桥梁史翻开崭新一页。

据统计,在开通的89天里,数百万人因钱塘江大桥而得救,从桥上通过的军用、民用物资价值远远超过建桥总投资,为抗击日本侵略者作出了巨大贡献。

1937年11月16日,为阻断侵华日军南下,茅以升接到炸毁大桥的消息。他心情沉重地说出“造桥是爱国,炸桥也是爱国”,一语未尽,热泪夺眶而出。茅以升深知钱塘江大桥对交通运输的重要性,绝不能让这座中国人费尽心血建立的大桥为日本人服务,他早在大桥建设时就做了一个方案,在14号桥墩上挖了一个可以装炸药的长方形的洞。1937年12月23日17时,当隐约可见的日寇骑兵奔向桥头时,一声天崩地裂的巨响,钱塘江大桥被炸成废铁。日军只能改乘小船过江,大部队和骑兵却无法过江,这样大大阻碍了日军南进的速度。

化作彩虹留人间

在茅以升眼里,桥是有形的,也是无形的。早在20世纪30年代,茅以升就提出了“科学绝不仅仅是科学家的事,只有让广大群众懂得科学,才能提高整个国家的科学水平”。他认为科普工作是实现科技大众化的起步,是改造自然、解放生产力的头等大事。因此,他撰写了大量科普作品,引导青少年学科学、爱科学。

茅以升曾在中外报刊发表文章200余篇,主持编写了《中国古桥技术史》《中国桥梁——古桥与新桥》等著作,其中《中国石拱桥》一文入选中学课本,将充满中国人民智慧结晶的桥文化呈现给无数年轻学子。

新中国成立后,茅以升先后率领中国科技代表团访问过14个国家,促进中外科技文化的交流。晚年的茅以升依然致力于为祖国“搭桥”,他提出联系中国科协把国外先进的学术、科技成果引进祖国,为侨居海外的华人报效祖国架起一座通畅之桥。

2001年,国际小行星中心正式发布公告,将编号为18550的小行星永久命名为“茅以升星”。科学巨星虽然陨落了,却在天空留下了一道绚丽的彩虹。

王文华 汪金宁

来源: 江苏省科学传播中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助