融化“凝固的蜂蜜”

——井下大功率电加热器破解稠油开采困局

在我国广袤的油田地下,藏着一种特殊的“蜂蜜”——稠油。它像冬天凝固的蜂蜜一样黏糊糊、流不动,开采难度极大。但如今,一项黑科技正在让这些“凝固的蜂蜜”重新流动起来,它就是井下大功率电加热器。这项技术不仅改写了稠油开采的历史,更为全球能源转型提供了中国方案。

“凝固的蜂蜜”——稠油开采的世界级难题

想象一下,把蜂蜜放进冰箱冷冻室,几个小时后它就会变成硬邦邦的固体。稠油就像这样的“凝固蜂蜜”,在地下高温高压环境中变得异常黏稠,流动速度比普通原油慢几十倍。新疆风城油田的超稠油甚至像沥青一样结块,用传统抽油机根本抽不上来。

这种“凝固蜂蜜”占全球石油储量的70%以上,但开采成本极高。传统方法是通过地面锅炉燃烧天然气产生高温蒸汽,注入地下软化稠油。然而,蒸汽在输送过程中会损失大量热量,井口注入的蒸汽到达井底时,干度(蒸汽纯度)可能从90%骤降到30%,相当于把滚烫的开水变成了温水,根本融化不了深层的“蜂蜜块”。

更麻烦的是,这种方法能耗惊人:一口普通稠油井每年消耗的天然气相当于一个中等城市居民的年用气量,同时排放大量二氧化碳。在“双碳”目标下,传统开采方式急需破除困境。

△新疆油田超稠油

地下“电热毯”的神奇魔法

要融化“凝固的蜂蜜”,就得给它持续加热。井下大功率电加热器就像给油层铺上了一张“地下电热毯”,直接在井底释放热量。

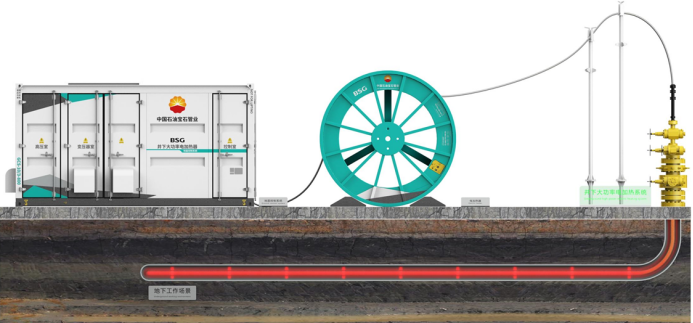

△电加热应用场景

它的工作原理其实很简单,通过电缆将地面的电能输送到井下的加热元件,电能转化为热能后,直接作用于稠油和蒸汽。他还有以下两个特点。

1.智能温控:像家里的热水器一样聪明

电加热器采用热敏元件监控井底温度,根据监测温度智能调控输出功率,就像热水器的恒温功能,当井下温度达到设定值时,加热器会自动降低功率;温度下降时,又会自动“补热”。这种智能调节让稠油始终处于最佳流动状态,避免了过热或加热不足的问题。

2.绿色能源:让风能太阳能当“供暖员”

井下大功率电加热器最亮眼的本事,是能直接“吃掉”风能、太阳能这些绿色电力,就像请来了一群零排放的“供暖员”。在新疆油田,它白天靠太阳能板供电,夜晚由风力发电接力,形成昼夜不打烊的加热模式。这种以电代气的操作,解决了西北多地弃风弃光的难题。比如新疆风城油田的电加热井组,每年能消化700万千瓦时绿电。

据测算,一口井用上它,每年能省下220万立方米天然气,少注2.9万吨蒸汽,还能少排3800吨二氧化碳,把传统锅炉的能耗和污染砍了一大半。让油田“零碳”开采从想法变成可能。

从实验室到油田的闯关之路

要让电加热器在地下千米的高温高压环境中稳定工作,可不是一件容易的事。科研团队就像在针尖上跳舞,攻克了一道道世界级难题。

先过材料关——耐高温的“钢铁侠”

井下环境温度高达450℃,普通金属材料在这种环境下会迅速软化变形。研发团队选取多种材料进行对比试验,最终采用适合的不锈钢材料作为电加热器外护套,这种材料既有优良的力学性能与导热能力,同时能够在高温下长时间稳定工作,就像给加热器穿上了一层“钢铁侠战衣”,在极端环境中依然坚挺。同时团队筛选出符合要求的发热材料,这种材料能够稳定在1000℃的高温下长时间稳定发热,大大提高了电加热器的使用寿命。

再闯绝缘关——给电路穿上“防水衣”

井下充满油气和水,一旦漏电后果不堪设想。研发团队通过设计合理的绝缘层结构,筛选合适的绝缘材料,为电加热器筑起了严密的绝缘保护层,能够让电加热器的绝缘性能达到4千伏乃至更高,相当于家用电压的18倍,彻底杜绝了漏电风险。

勇破工艺关:把“大象”装进“火柴盒”

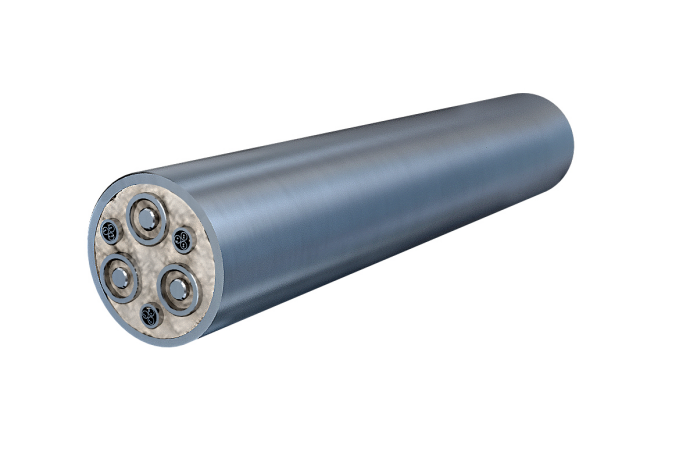

电加热器的外径只有38毫米,比普通水管还细,但内部要集成加热元件、温度传感器、电缆接头等数十个部件。这就像把一头大象塞进火柴盒,需要极致的精密制造。

研发团队设计多重定位装置,从电加热器生产开始便精确控制加热元件、绝缘层、测温元件的位置,将电加热器内部空间整齐有序的排列,保证产品整体的一致性;同时采用连续制造工艺,生产出上千米不间断的电加热器,使电加热器每米加热功率达到2000瓦,相当于同时点亮20个100瓦的灯泡。

△电加热器剖面示意图

井下大功率电加热器的成功,不仅破解了稠油开采难题,电加热技术还能应用于高凝油、页岩油等非常规油气开采。例如在高凝油井中,电加热器能防止原油在油管内凝固,避免抽汲卡阻;在页岩油开采中,通过精准加热可以提高压裂效果,降低用水量。这项技术正在从单一的稠油开采,向整个能源行业辐射,为整个能源行业打开了新的想象空间。

从“凝固的蜂蜜”到流动的黑金,井下大功率电加热器正在改写能源开采的历史。它不仅是一项技术突破,更是一场能源革命——用清洁的电能替代高碳的天然气,用精准的加热替代粗放的蒸汽驱,用科技创新破解资源困局。未来,随着这项技术的推广,我们有理由相信,“黑色石油”将与“绿色能源”共舞,为人类的可持续发展照亮前路。

来源: 中国石油科协

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国石油科协

中国石油科协