1992年9月11日,国家“八五”重点科技攻关项目——我国低温核供热堆制冷实验成功,该项目填补了我国核能制冷空调新技术,实现了利用核能夏天制冷,冬天供暖,热电联供,一堆多用,为核能综合利用开辟了新的途径。

核能利用的新途径

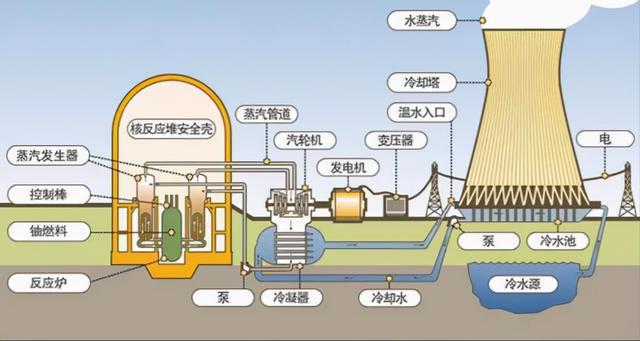

核能,作为一种重要的能源形式,其应用不仅局限于发电,亦涵盖供热领域。在核电厂内,核反应堆产生的热量将水转化为蒸汽,进而驱动汽轮机发电。然而,汽轮机组冷凝器会带走发电后的蒸汽余热,导致大型核电厂的热效率相对较低,仅维持在30%多的水平,意味着反应堆产生的超过60%的能量未能得到有效利用。

针对此问题,科研人员开始探索热电联供技术,即将核电厂排放的热水应用于供暖、海水淡化等领域,此举可将核反应堆的热效率提升至50%以上。然而热电联产中的供热仅是余热利用的一种方式,难以满足大规模供热需求。为此,科学家们专门设计了专用于供热的核反应堆。

核能供热依据供热温度的不同,可细分为高温、中温及低温核供热三种类型。

高温核供热反应堆提供的热源温度极高,普遍在300℃以上,部分甚至可达1000℃,主要应用于冶炼、化工等工业领域的供热需求。

中温核供热堆的供热温度则介于150℃至300℃之间,适用于纺织、造纸及制药等工业部门。但在此温度范围内应用核能供热,技术难题较多,且经济成本较高,因此中温核供热堆在短期内难以实现广泛应用。

低温核供热堆的供热温度则低于150℃。从当前实际需求来看,无论是工业生产还是日常生活,这一温度范围的用户最为广泛,需求量也最大,约占热量总消耗量的一半。因此,低温核供热堆展现出极为广阔的发展前景,成为核供热堆中的佼佼者。

核能科学家王大中院士(左一)宣布5兆瓦低温核供热堆成功临界

在核供热领域跨入世界先进行列

1964年,清华大学一批平均年龄仅23.5岁的年轻师生,凭借自力更生、艰苦奋斗、敢想敢干、无畏牺牲的精神,成功研制出我国高校首座屏蔽试验反应堆。1981年,在核能科学家王大中院士的带领下,清华核研究院启动低温核供热研究,并于1983年冬季成功完成国内首次反应堆余热供暖运行试验。

1983年末,该研究院对屏蔽试验反应堆实施技术改造,开展我国首次低温核供热试验,成功为三栋总面积达15000平方米的建筑供暖,并获取了安全、运行特性等关键数据。1984年,国家科委批准在清华核能所建设一座热功率为5兆瓦的核供热试验堆。

屏蔽试验反应堆堆芯

自1986年起,低温核供热项目正式被列为国家科技攻关项目,由清华核能所主导,全面推进低温核供热堆的研发工作。同年3月,5兆瓦低温核供热堆在200号基地的屏蔽试验反应堆旁正式开工建设。1989年11月11日,该堆正式临界启动,并于12月19日一次性成功完成72小时满功率连续运行试验。1991年9月,5兆瓦低温核供热堆又成功实现热电联供运行。

1992年9月11日,我国重点科技攻关项目——低温核供热堆制冷系统实验取得圆满成功。该系统采用国际先进的溴化锂吸收制冷技术,以低温供热堆为热源,替代电、燃油或燃煤方式,在夏季高温(30℃以上)条件下,可将室内温度稳定维持在20℃左右。同时,该系统可利用现有暖气管道,无需额外管网建设费用,实现了核能冬季供暖、夏季供冷的综合利用,为核能供热开辟了新路径。该堆不仅是全球首座投入运行的一体化自然循环壳式供热堆,也是首座采用新型水力驱动控制棒的反应堆。

核反应堆安全棒驱动机构

未来广阔的发展前景

在我国,超过半数城市分布于“三北”地区(即东北、华北、西北)。伴随这些地区城市建筑面积的持续扩张,采暖供热的热源需求亦同步增长。近年来,北方城市建设迅猛发展,仅20世纪90年代初期,城市建筑面积便新增13亿平方米,相应地,采暖供热能力需至少提升5000万千瓦,年耗煤量亦随之增加5000余万吨。长此以往,供热能源消耗将极为可观。

当前,我国城市供热主要依赖煤炭,这不仅造成煤炭这一宝贵化工原料的浪费,更因燃煤排放的污染物集中于市区,导致城市环境质量严重恶化。北京、西安、沈阳等城市已跻身全球污染最严重城市之列。若在未来城市建设持续高速增长的背景下,仍以燃煤作为主要供热方式,环境污染将愈发严重,达到难以承受的程度。

鉴于我国当前核燃料生产能力及较为成熟的核反应堆技术,发展并建设低温低压核供热堆,是契合我国国情、经济与技术上均具可行性的路径。

专家指出,低温核供热堆的放射性排放极低,该堆型采用一体化、自稳压、全功率自然循环、新型控制棒水力传动、非能动余热排出、双重压力壳等先进技术,具备固有安全性,可建于城市周边。

低温核供热堆制冷原理

低温核供热堆兼具显著的经济效益、社会效益与环境效益,是一种安全、清洁、经济的大型热源。展望未来,低温核供热堆不仅能够替代煤炭供热,减轻煤炭运输压力,改善城市环境,还可为工矿企业提供低压工业用气,实现低温核发电、低温核制冷,并在海水淡化、辐射加工等领域展现出广阔的应用前景。

参考来源:《科学探究》、人民网、科普中国

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助