如果把过去七万年的全球地表温度绘制成一条曲线,你会发现地球气候曾像过山车一样跌宕。但在大约一万年前最后一次冰期结束后,地球进入了全新世的相对稳定阶段,这也为为人类农业的出现和文明的发展创造了有利条件。此后,只有在少数“特殊事件”影响下,气温才会出现明显的波动或异常。

1610年的“奥比斯尖峰”就是历史上最耐人寻味的一次全球性温度波动事件,它鲜为人知,却在南极冰芯中留下了清晰的印记。它的背后既不是火山的轰鸣,也不是太阳的躁动,而是人类文明自身引发的巨大浩劫。更令人震撼的是,这个远在大洋彼岸的气候事件,竟与中国明末清初的历史动荡产生了意想不到的联结……

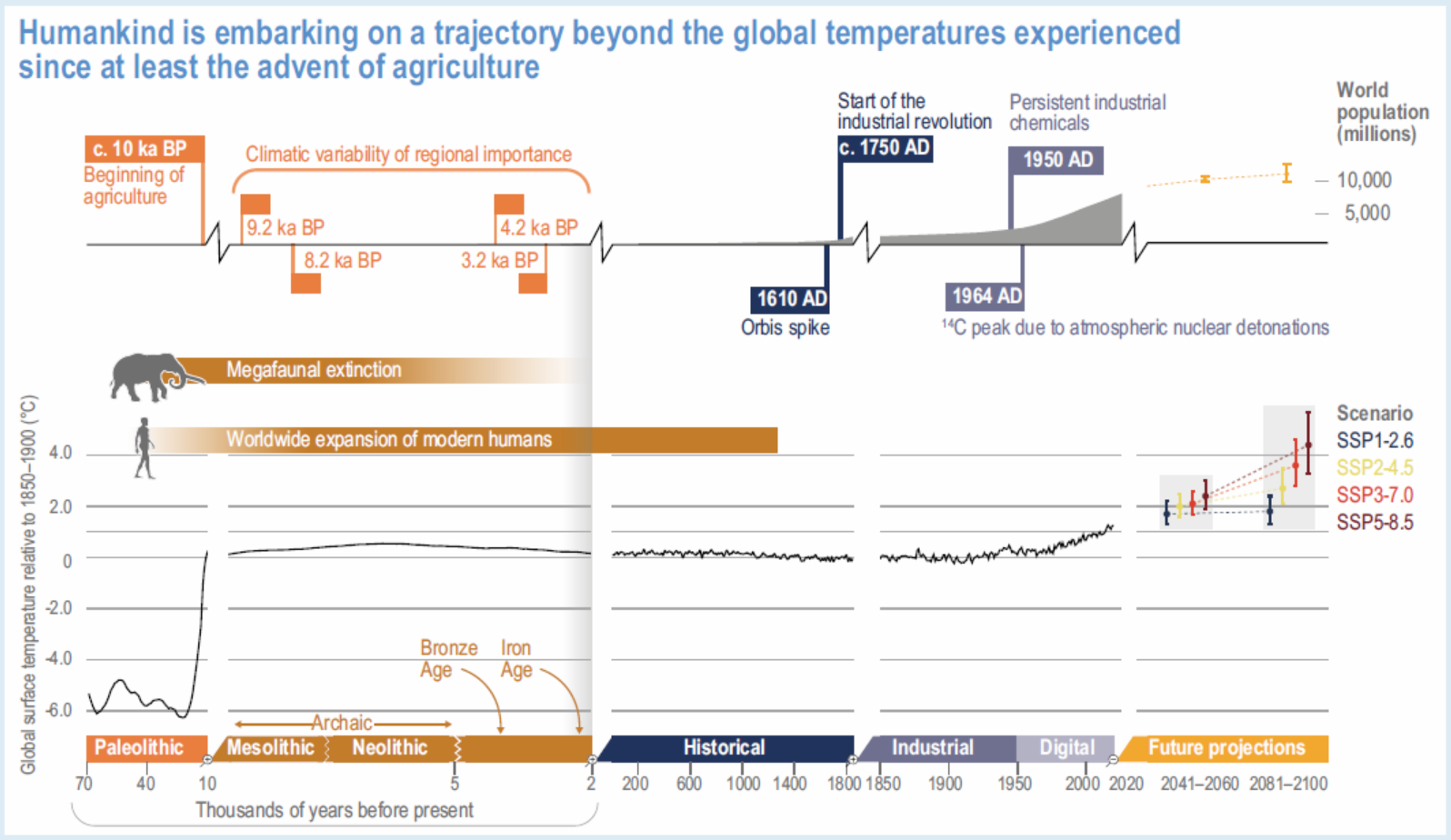

过去70,000年的全球地表温度变化(相对于1850-1900年;数据来自IPCC AR6第一工作组报告第二章)与预测(IPCC AR6第一工作组报告第四章)以及人类社会中的重大事件。“奥比斯尖峰”代表了来自南极洲Law Dome冰芯的大气二氧化碳浓度显著下降(MacFarling Meure et al., 2006),标志着哥伦布大交换期间生物和贸易的全球化以及美洲的人口减少和森林恢复。这一现象以及1964年的碳-14峰值,已被认为是人类世开始的可能标志(Lewis and Maslin, 2015)。图片来源:IPCC AR6第二组工作报告第一章。

全球气候的异常波痕

在没有温度计和气象站的遥远时代,我们如何知晓地球的气候是什么样的呢?

其实,除去人类在古籍文献中留下的例如“六月飞雪”、“黄河封冻”这样的气候备忘录,大自然本身也保存了无数确凿的气候变迁痕迹。树木的年轮会因冷暖干湿而圈圈变化,就像一本天然年历;湖泊和海洋沉积物中的花粉与沙粒,层叠记录着当时的环境更替;而最珍贵的“气候档案馆”,要数极地的冰芯。它像一本厚重的“气候百科全书”,展示着地球大气成分的历史变迁,留存了气温、降水、火山喷发、沙尘风暴,甚至人类工业化进程的足迹。

南极洲劳德姆(Law Dome)冰芯,就曾“见证”过一次极不寻常的大气成分异常变化过程:公元1610年前后,地球大气中的二氧化碳浓度突然下降了7–10ppm,温室气体含量骤降使得全球气温下降了大约0.15℃。这两个数字乍看并不起眼,但要知道,在工业革命之前,大气二氧化碳浓度几乎处于长期稳定的状态,温度也只会轻微波动。而这一次骤降,就像一颗石子投入平静的湖面,荡起了足以影响全球气候系统的涟漪:欧洲进入了“十七世纪大危机”,伦敦的泰晤士河厚冰封冻,商人们干脆在冰面上搭起摊位,开起“河上集市”;在中国,《明史》与《清实录》则记载了“六月飞雪”,黄河和淮河流域连年旱涝交替的现象。

温室气体浓度下降,全球气候突然转冷,整个地球打了个寒颤。科学界将这次气候异常信号命名为“奥比斯尖峰”(Orbis Spike)。“奥比斯”在拉丁语中意为“世界”,寓意大航海之后全球真正连成一体。英国学者刘易斯(Lewis)和马斯林(Maslin)在2015年发表的《自然》论文中提出:这个尖峰可以视作“人类世(Anthropocene)”的起点——因为“这是人类活动首次在地球系统中留下清晰可识别的全球性地质信号”。不同于工业革命带来的升温,这是一段由人类行为引发的“被动降温”。那么,问题来了:是谁,按下了这次“冷却按钮”?

大洋彼岸的浩劫

答案要追溯到1492年——这一年,在西班牙王室资助下远航的哥伦布横渡大西洋,发现了“新世界”,大航海时代由此拉开序幕。但对美洲原住民而言,这却是噩梦的开始。

哥伦布抵达美洲之后的一个世纪里,美洲原住民经历了人类历史上最惨烈的人口灾难。欧洲殖民者不仅通过战争直接屠杀土著居民,更致命的是,他们还带来了看不见的“杀手”——天花、麻疹、流感等疾病。对毫无免疫力的美洲原住民来说,这些疾病比刀剑火枪更致命。结果是,在短短一个世纪里,美洲约5,600万人消失,占1492年美洲原住民总人口数的九成,占当时全球人口的10%。历史学家把这场浩劫称为“Great Dying”(大死亡):这是人类历史上按人口比例计算的最大一次人类死亡事件,绝对数字仅次于造成8,000万人死亡的二战(占当时世界人口总数的3%)。

美洲大量人口的消失带来一个意想不到的后果:土地荒芜。美洲原住民大多采用刀耕火种的耕作方式,会定期烧毁森林来开辟农田,这个过程中会释放大量二氧化碳。但随着美洲原住民人口的骤减,至少5500万公顷的农田无人照管,重新被森林覆盖。新生的森林就像凭空多出的“碳库”,恪尽职守的在未来几十年间吸收了约260亿吨二氧化碳。

260亿吨二氧化碳是什么概念?要理解这个数字,可以做一个对比:现今人类每年向大气中排放的二氧化碳约为400亿吨,导致大气中二氧化碳浓度每年上升约3ppm。而发正在美洲的这场大规模碳移除,使得大气中的二氧化碳浓度出现了7-10ppm的下降,进而使全球平均气温下降了0.15°C,引发了被称为“小冰期(Little Ice Age)”的十七世纪全球性短暂降温过程。

这就是“奥比斯尖峰”所记录下一次由“大死亡”触发的气候异常事件。它并没有导致长期稳定的降温,也未改变气候变化的基本趋势,却清晰地显示出人类社会与地球系统之间的紧密耦合——人类行为会在全球气候曲线上留下不可忽视的痕迹。

帝国的寒冬与制度的裂痕

在中国,“奥比斯尖峰”的余波恰好撞上了明朝的衰落。

1620–1640年间,华北地区经历了过去两千年来最冷、最干的二十年之一。连年的旱涝灾害,粮食歉收,导致财政入不敷出。史书记载“赤地千里,饿殍遍野”,农民起义四起,军饷难以维持。与此同时,根据现有的重建数据,东北地区的气候相对温暖湿润,草原丰茂、马匹繁多,这为后金的养精蓄锐提供了条件。如此对比之下不难理解,为何在后面的两军对阵中华北明军会节节败退,因为真正被"又冻又饿"逼上绝路的是明朝,而不是女真。换句话说,气候的区域差异给了满清机遇,同时也加速了明朝的终局。

那么,为什么会流传"满族因气候变冷南下"的说法呢?这实际上是对竺可桢学说的过度简化和误读。

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中,确实把明末清初列为“中国小冰期”之一,并绘制了历史温度波动曲线。但后来的一些地理学研究在解释王朝更替问题时,将其与温度起伏一并讨论,还列出“西周寒冷——犬戎入侵”、“宋元寒冷——蒙古兴起”等案例。一些文章更是直接把竺可桢气候分期与王朝更替写成简明“温暖=繁荣,寒冷=动荡”的结论,这篇文章当时其实是想让大家警惕全球低碳发展后面是不是有阴谋。但事实上,当前主流科学认知是:政权更迭和民族迁徙是多种内外因素共同作用的结果,不能简单归因于气候。

气候冲击从来不是简单的线性因果关系,而是通过不平等的区域分布和制度韧性差异产生放大效应。如果一个社会具有良好的制度韧性——比如有效的灾害应对机制、充足的粮食储备、灵活的经济结构——完全可能抵御类似规模的气候冲击。这就是为什么“奥比斯尖峰”的研究被纳入IPCC第二工作组报告中(影响、适应和脆弱性),它提醒我们,气候变化的影响和损害成都的,很大程度上取决于社会系统的脆弱性和适应能力。

“奥比斯尖峰”是人类历史上第一次因自身活动而间接导致温室气体显著下降的事件,它向我们展示了气候事件与社会系统之间的复杂性和非线性,同时也告诉我们,构建气候韧性的重要性。面对不可避免的气候变化,我们需要做的是主动地增强社会系统的适应能力。一个健康、灵活、有应变能力的韧性社会,将会在危机中找到新的发展机遇。

来源: 五分钟聊碳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

五分钟聊碳

五分钟聊碳