2023年7月12日9时整,朱雀二号遥二火箭从酒泉卫星发射中心点火升空,发射任务取得圆满成功,成为世界上首款成功入轨的液氧甲烷火箭。那么火箭选择液氧甲烷推进剂有哪些好处?为何液氧甲烷推进剂实用化较晚?液氧甲烷火箭又具备怎样的应用前景呢?

朱雀二号遥二火箭成功发射

动力“新宠”优点不少

甲烷属于低密度碳氢化合物,在运载火箭推进剂领域越来越受到追捧和欢迎,自然具备独特优势。

首先,液氧甲烷组合的推进效率较高。比冲是衡量推进效率的重要参数,液氧甲烷推进剂的理论比冲达到390秒,高于传统的有毒推进剂和固体推进剂,也稍高于技术成熟的液氧煤油推进剂,仅次于氢氧推进剂。

其次,液氧甲烷推进剂的结焦温度高,也就是俗称的“无积碳”。更确切地说,应该是在预定的解体翻修周期内,这种推进剂遗留的积碳不至于影响发动机性能。

相关试验表明,液氧甲烷推进剂在各种混合比之下,只要合理控制含硫量,就不会产生严重积碳现象,发动机的有效寿命能够满足要求。不要小看这一点,正是因为发动机频繁“大卸八块”,解体翻修,才迫使美国太空探索技术公司决定放弃液氧煤油发动机深化发展路线,为“星舰”研制液氧甲烷发动机。

此外,回收的液氧和甲烷均可快速泄放并蒸发,更有利于发动机复用设计,这也是目前在研制的可回收火箭普遍采用液氧甲烷推进剂的主要原因。比如,液氧煤油火箭在回收后必须对发动机进行彻底清洗才能继续使用,而液态甲烷为强挥发性燃料,液氧甲烷发动机由此显著减轻了后勤维护工作负担。

甲烷的比热容较高,综合冷却性能是煤油的3倍以上。因此,液态甲烷流过发动机推力室时能够比煤油更有效地带走热量,这对于延长发动机寿命至关重要。

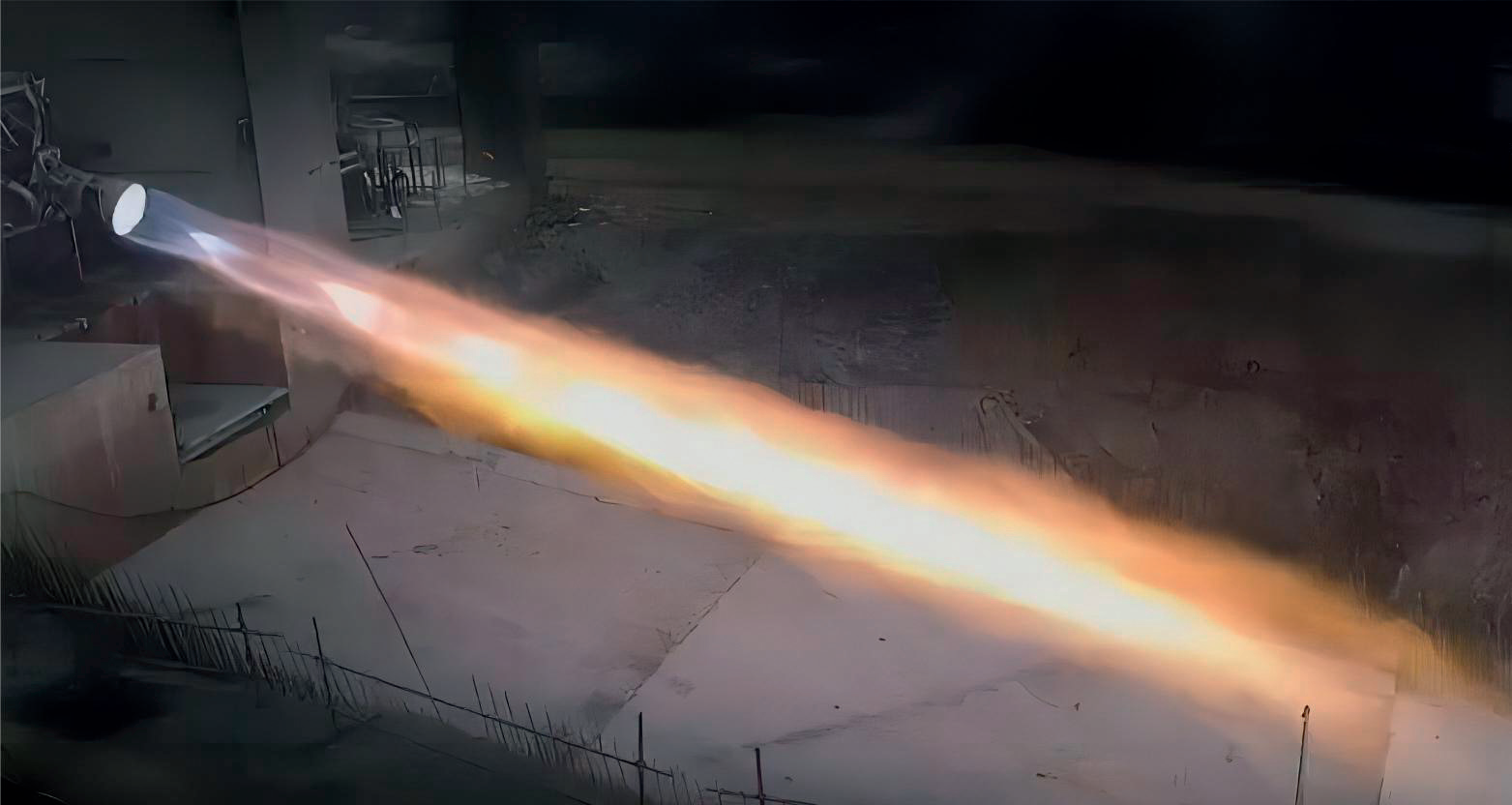

液氧甲烷发动机尾焰特写

同时,甲烷的点火机构也比煤油更容易设计,甚至可以省去点火剂,实现“无限次点火”,也有利于发动机回收复用。

最后,使用液氧甲烷推进剂有利于减轻火箭结构重量。甲烷的密度约为氢的6倍,因此,甲烷贮箱的结构重量可以制造得更轻,而且液态甲烷的沸点约为零下161摄氏度,液氧的沸点约为零下183摄氏度,相差不大,贮箱间的隔热需求明显下降,更易于采用共底设计。正因如此,目前在研的液氧甲烷火箭大多采用共底贮箱结构,可以有效缩短贮箱长度,减轻重量,提高运载效率。

除了以上优点外,甲烷还有便宜的优势。目前,甲烷主要由天然气提纯制成,综合成本低于煤油,相比液氢,更是“白菜价”。更妙的是,由于部分天然气品质好,含硫量很低,甲烷含量高达90%以上,其余成分主要是可燃烧的乙烷和丙烷,因此部分液氧甲烷发动机甚至可以直接使用廉价的液化天然气。

液氧甲烷发动机可以显著减轻后续工作负担

新需求催生远大前景

长期以来,虽然液氧甲烷火箭受到全球航天界关注,但迟迟未实现型号应用,这与技术水平、产业发展、航天动力选择等因素密切相关。

1931年3月,德国火箭先驱约翰内斯·温克勒主持发射了人类第一枚液氧甲烷火箭——“休克尔-温克勒一号”。该火箭与如今的后辈“长相”区别很大,燃料储存于管内,唯一的发动机位于火箭中央。可惜该火箭仅飞到约60米高度,没有实用价值,自然也没能掀起波澜。

20世纪60年代,美国航天企业开始进行含甲烷火箭燃料实用化的早期探索,但进入21世纪后,相关研究成果总算获得重视。

既然液氧甲烷推进剂有这么多优点,为何长期没能在运载火箭上实用化呢?这其中的原因相当复杂。

首先,传统需求下的火箭推进剂组合已经足够好,或者说,液氧甲烷推进剂的优势并不突出。液氧甲烷的比冲性能介于液氧煤油和氢氧组合之间,而液氧煤油发动机技术不断发展,尤其是苏联RD-170发动机成功攻克了大推力液氧煤油发动机燃烧稳定性、高压推力室冷却和高性能补燃循环等一系列技术难题后,成熟的补燃液氧煤油发动机的性能已经不逊于采用燃气发生器循环的液氧甲烷发动机,甚至性能稍强。这就使得全新研制液氧甲烷发动机显得不太划算。

其次,冷战结束后,传统航天强国投入下降,新研制发动机的代价高昂,导致发展液氧甲烷发动机的兴趣不足。虽然美、俄、欧等都开展过一系列试验,但长期没有液氧甲烷发动机实用化。

最后,液氧甲烷发动机的实用化还受到传统设计思路限制。

传统多级火箭的理想推进剂组合是:助推器或芯一级发动机应为高密度比冲组合,如液氧煤油,上面级发动机尽可能采用高比冲组合,如液氧液氢。这种组合的火箭实现运载效率最高,苏联“能源号”、美国“土星5号”都是典型代表。这样一来,液氧甲烷推进剂处境尴尬,密度比冲不如液氧煤油,单纯的比冲不如氢氧组合,用于传统火箭的哪个部分都不是最优选择。

不过,随着航天技术发展,可回收复用成为新一代火箭的潮流。虽然氢氧发动机性能强劲无积碳,但“娇贵”的特性并不适合复用来降低成本,而液氧甲烷推进剂因适中的性能受到热捧。

其实,液氧甲烷火箭不仅助力回收复用降成本,还有望在载人火星探测等深空任务中贡献力量。美国太空探索技术公司的载人火星任务架构体现了“原位资源利用”理念,计划让“星舰”不携带返程推进剂,轻装着陆火星,然后在火星表面“就地取材”,尤其是利用火星大气中的二氧化碳,制取返程所需的液氧甲烷推进剂。该思路结合低温推进剂在轨加注技术,理论上可以将单次投送到火星表面的载荷从当前的1吨左右提升至100吨级。

这个任务架构并不是天方夜谭,美国宇航局的新版载人登陆火星路线图同样选择“就地制造甲烷”。据估算,如果采用自带所有返程推进剂的传统方案,至少要向火星表面投送50吨载荷,而全面运用火星表面制取甲烷技术后,投送质量可降低到不足10吨。

那么火星表面制取甲烷可行吗?目前,国际空间站上已尝试处理航天员呼出的二氧化碳,只是产生的甲烷并未善加利用。同时,根据现有技术储备,火星表面制备甲烷装置原理简单,反应温度适中,耗能也可接受,但仍有催化剂失活等问题需要解决。

可以说,液氧甲烷发动机是人类为尽早踏上火星所做的技术储备,必将推动人类向更遥远的太空进发。

厚积薄发“攀高峰”

本次任务是朱雀二号火箭第二次发射,其首次发射在去年12月14日进行,遗憾的是,在火箭第二级飞行过程中,发动机管道破裂,导致游机出现异常,载荷未能入轨。今年上半年,国外已有两款液氧甲烷火箭挑战首飞入轨,即美国相对论空间公司的人族1号火箭和太空探索技术公司的“星舰”,可惜均未成功。朱雀二号火箭团队及时归零故障,改进后收获成功,殊为不易。

据公开资料显示,20世纪80年代,我国开展了含甲烷火箭燃料发动机的研究工作,先后进行了甲烷、丙烷的电传热试验和推力室点火试验,取得了初步成果。众多航天动力研究单位积累了大量研究成果和经验,为液氧甲烷发动机飞天打下了坚实基础。

如今,蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀、宇航推进等多家民营航天企业正在开展液氧甲烷火箭及发动机的开发工作,陆续取得了比较可观的成果,其中进展最快的就是蓝箭航天。

该公司研发的“天鹊-12”是国内首款投入使用的液氧甲烷发动机,采用燃气发生器循环,海平面推力为67吨,海平面比冲达286秒,真空推力80吨,真空比冲可达337秒,室压约为10兆帕。

“天鹊 12”地面试车

朱雀二号火箭第一级安装有4台“天鹊-12”,起飞推力可达268吨。而蓝箭航天还在持续改进这款发动机,新型号“天鹊-12A”未来有望在朱雀二号火箭第一级上亮相。

当前,朱雀二号火箭第二级安装有单台“天鹊-12”和“天鹊-11”10吨级液氧甲烷游动发动机。其中,第二级的“天鹊-12”与第一级发动机状态相同,并未进行真空优化。未来,朱雀二号火箭将取消游机,取而代之的是“天鹊-15A”80吨级可变推力泵前摆液氧甲烷发动机,可以认为是“天鹊-12A”的真空优化改进版。“天鹊-12A”和“天鹊-15A”成功应用后,朱雀二号火箭有望在降低成本的同时进一步提升运力,满足更多类型的发射需求,适应未来商业化航天发射市场需求。

与此同时,我国航天“国家队”也在努力推进更高水平的液氧甲烷火箭发动机研发工作,至少有80吨级、200吨级等液氧甲烷发动机正在稳步测试中,将成为我国未来大中型火箭的优先动力选择。

研发中的 200 吨级液氧甲烷发动机将用于我国重型火箭

放眼全球,国外多款液氧甲烷火箭正在研制中,或在加紧推进发动机试车,或已开始紧锣密鼓地整箭组装测试,一些型号的性能指标很高。比如,蓝色起源公司的BE-4发动机海平面推力达到240吨,号称可重复使用100次;太空探索技术公司更是放出了“争取使猛禽发动机推力超过270吨,使‘星舰’起飞推力突破9000吨”的豪言壮语。面对可回收复用火箭和液氧甲烷发动机的蓬勃大潮,相信我国航天人将及时追踪行业动态,结合自身条件和实际需求,推动液氧甲烷火箭及发动机水平迈上新台阶。

来源: 中国宇航学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国宇航学会

中国宇航学会