在中国气象科学发展的历程中,有一位学者倾其一生致力于破解 “暴雨预报” 的难题。他从微分几何中获取灵感,提出了揭示大气垂直运动奥秘的 “上拽力” 理论。他不仅对科学真理有着执着的追求,还甘愿做培养后辈的人梯,将创新思维传递给下一代。他,就是原江苏省气象局总工程师王式中先生。在从 “热生风” 到 “风生雨” 的气象规律探索之路上,王式中用数十年的坚守,书写了一段关于热爱、执着与传承的科学佳话。

一、终身求索:从初心到 “上拽力” 的诞生

1945 年,世界反法西斯战争胜利之际,王式中初入气象领域,一个难题便在他心中深深扎根:如何准确预报暴雨、特大暴雨等常常引发灾害的极端天气?当时的气象理论,大多建立在 “垂直加速度为零” 的静力平衡假设之上,面对 “垂直加速度不为零” 的实际降水天气情况,始终无法给出精准的解答。“求索自然界自身存在的上升作用力”,从此成为他一生的志愿。

这一求索,就是三十多年。在物质条件匮乏的年代,王式中既没有先进的观测设备,也缺乏充足的科研经费,但他从未停止探索的脚步。1980 年 6 月,江苏省气象科学研究所里,一份 16 页的手写油墨印文稿《关于大气自身浮力》诞生,这是他对 “上升作用力” 的首次系统梳理。文中,他从大气密度不均匀的本质出发,推导出单位质量空气的浮力公式,指出当湿空气密度小于周围环境大气密度时,就会产生向上的自身力量,这为后来 “上拽力” 理论的提出埋下了伏笔。

真正的突破,源于他对微分几何的深刻理解。早在 1942 年西南联大求学时,王式中为了听陈省身教授的 “微分几何” 课,曾恳请老师调整上课时间,还用航空信笺工整地抄录了全部板书。在西南联大参军抗战时期和文革下放农村时期,他都始终随身携带这份笔记。正是这种对数学工具的珍视,让他在思考气象问题时能够跳出传统框架:“大气是多维的,一定存在某种微分几何结构,能产生引发垂直运动的力。”

1980 年前后,王式中终于找到了这种几何结构,他推导出 “上拽力” 表达式:a=(r²g/8ρ)▽²ρ。这个看似简洁的公式,将大气垂直加速度(上拽力a)与空气密度 ρ 的空间分布(▽²ρ,即密度场的拉普拉斯二阶微分)紧密联系在一起,本质上是用微分几何来描述大气运动。从此,气象工作者可以通过日常观测的气压、温度、湿度数据,计算出上拽力,进而判断垂直运动的强度趋势,困扰学界多年的 “暴雨预报” 难题,终于有了新的理论突破口。

1983 年,在北京召开的第二届亚洲流体力学大会上,王式中带着《大气垂直运动的起因》论文登台,“上拽力” 理论首次公开亮相[1]。1993 年,上拽力被应用于地质领域,相关成果发表于英文版《中国地理》杂志[2]。即便在 2009 年退休后,他仍继续完善含上拽力的流体力学多变量方程应用,直至生命的最后阶段,始终践行着 “终身求索” 的初心。

二、学术共鸣:几何与物理的碰撞,大师的肯定

2004 年 4 月,在南开大学的一间书房里,93 岁的数学大师陈省身听完王式中的汇报后,笑着说:“物理学如不和几何相结合,即便是牛顿力学;若结合,便是爱因斯坦的相对论。你的上拽力,就是曲面上的曲率,符合相对论的观点。”

这番对话,是两位学者跨越数学与物理学科的共鸣,更是对 “上拽力” 理论高度的最好印证。王式中始终记得,西南联大时期陈省身教授讲课 “条理清晰、板书工整”,正是这份严谨的学术熏陶,让他坚信 “数学是解决物理问题的钥匙”。而他的上拽力理论,恰恰是 “几何与气象结合” 的典范,如同爱因斯坦用微分几何描述万有引力,王式中用同样的数学语言,将大气中的 “上升作用力” 转化为可计算、可观测的几何量。

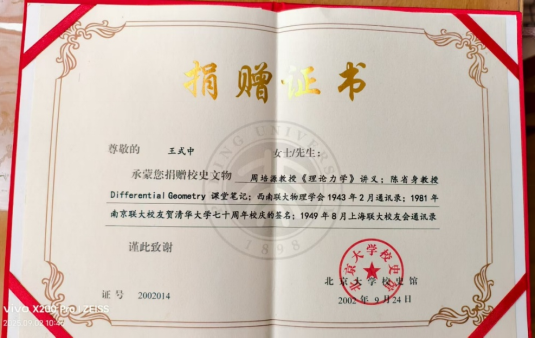

陈省身的肯定,不仅是对一个公式的认可,更是对一种科学思维的赞许。在传统气象研究依赖统计学和参数诊断的年代,王式中敢于用微分几何重构垂直运动理论,这种 “不人云亦云” 的创新精神,正是他从恩师身上学到的核心品质。后来,他将当年抄录的陈省身《微分几何》课堂笔记和周培源《理论力学》讲义等珍贵资料,悉数捐赠给北京大学校史馆,让这份 “学术传承” 得以永存。

三、薪火相传:托起年轻人的科研梦想

“一个人要有所发现,而不是人云亦云。”1984 年,在南京 “上拽力课题组” 里,王式中对刚从东台气象站借调来的年轻人钱维宏说。这句话,从此成为钱维宏科研道路上的灯塔。这节内容摘自 2014 年中国气象局和江苏省气象局联合制作的94岁《王式中口述史》。

当时的钱维宏,在县气象站里一心想搞科研,却因为日常值班难以抽身。王式中得知后,亲自驱车一天赶到东台,与他面谈。当了解到钱维宏的科研热情后,王式中当即决定将他借调至课题组,工资、福利待遇全部从课题经费中开支,让他能够专心做研究。

初到南京,钱维宏面对 “上拽力” 理论一度手足无措。王式中没有急于布置任务,而是把自己珍藏的演算手稿、文献笔记悉数交给钱维宏,还时常陪他在办公室演算,手把手教他用数学工具分析气象问题。当钱维宏提出 “要做有发现的研究” 时,王式中格外欣慰:“他已经把创新思维学到手了。”

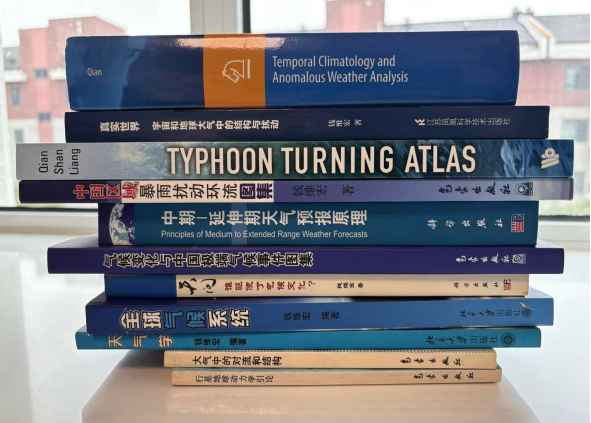

在王式中的支持下,钱维宏不仅写出并发表了首篇获奖论文,更凭借扎实的研究基础,免读硕士直接攻读博士,后来在北京大学从事气候变化和极端天气研究,取得了重要成果。多年后,钱维宏仍记得,王式中不仅给了他科研的机会,更教会了他 “坚持真理、敢于突破” 的勇气。

这种对后辈的提携,并非个例。王式中常说:“气象科研需要新鲜血液。” 他不仅关注后辈的成长,还鼓励年轻学者多向老预报员请教,将理论与实践相结合。正是这种 “甘当人梯” 的胸怀,让 “上拽力” 的思想得以传承,更孕育出了新一代气象科研力量。

四、影响深远:从 “热风雨” 到跨领域探索

王式中曾与钱维宏讨论 “热、风、雨” 的关系:异常的水平温湿梯度形成异常气流(风),异常气流的动力学相互作用产生降水。这份对 “热生风、风生雨” 的思考,成为后来者探索极端天气和异常气候的重要起点。钱维宏出版的 11 本书,特别是在北京大学出版的两本教材(2004 年和 2009 年)及 Springer 出版的教材(2017 年)中,都贯穿了 “热风雨” 的思想。在一次国际学术会议上,一位北大毕业生告诉钱维宏,您讲的天气学内容都忘记了,只记得“热风雨”三个字。

钱维宏在王式中 “上拽力” 理论的基础上,近年来进一步发展出了 “正交碰撞理论”:当两股扰动气流正交碰撞时,会产生新的能量密度,这种能量足以支撑雨滴、冰雹克服重力上升,甚至引发龙卷风、台风等极端天气。正交碰撞理论不仅解释了气象上暴雨、龙卷风的成因,更被拓展到宇观天文(宇宙大爆炸)、宏观地质(青藏高原隆起)乃至微观物理(正交对撞机)领域,真正实现了 “从气象到跨学科” 的突破。

2023 年,钱维宏在国际期刊发表论文时,特意在致谢中写道:“本文纪念王式中,其中与极端降水对应的上升作用力类似他提出的上拽力[3]。”2025 年,钱维宏又发表《天文中的膨胀力和气象中的上拽力》论文,再次致敬王式中的开创性贡献[4]。

这份传承,早已超越了一个理论的延续与拓展,它是 “终身求索” 精神的传递,是 “创新不辍” 信念的延续。王式中从未追求名利,却用一生的坚守,为气象科学留下了宝贵的理论财富,更用对后辈的关爱,点燃了更多人探索科学真理的热情。

结语:以科学之名,致敬坚守与传承

王式中的一生,是为 “上拽力” 求索的一生,更是为科学真理执着的一生。他从西南联大的课堂走来,在物质匮乏的年代里深耕,用微分几何破解气象难题,用提携后辈延续科学火种。如今,“上拽力” 理论仍在为暴雨预报提供支撑,他的创新思维仍在影响着新一代科研者。

从 “热生风” 到 “风生雨”,从 “上拽力” 到 “正交碰撞理论”,两代人跨越 80 年(1945 - 2025)的理论探索,王式中用行动告诉我们:科学的进步,需要 “终身求索” 的毅力,需要 “跨界融合” 的勇气,更需要 “薪火相传” 的胸怀。这份精神,如同大气中向上的 “上拽力”,始终推动着气象科学,也推动着每一位追光者,向着真理的方向不断前行。

参考文献

[1] Wang SZ (1983) The initial cause of changes in atmospheric motions. Proceedings of the Second Asian Congress of Fluid Mechanisms, Science Press, China, 885 - 894.

[2] Wang SZ (1993) The initial cause of vertical motions in the mantle and the atmosphere. The Journal of Chinese Geography, 3 (4): 29 - 49.

[3] Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are severe weather and anomalous climate events mostly associated with the orthogonal convergence of airflows? Weather and Climate Extremes, https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633

[4] Qian WH (2025) Expanding force in astronomy and updraft force in meteorology. Journal of Modern Physics, 16, 267 - 285.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏