近日,中国科学院青岛能源所张永雨团队与厦门大学焦念志院士团队联合香港科技大学、韩国浦项科技大学、青岛大学等科研团队在近海大藻碳汇研究方面取得重要进展,相关成果发表在National Science Review(《国家科学评论》)。

该研究解析了近海绿潮藻-浒苔(Ulva prolifera)自然沉降后的潜在碳归宿及碳汇效应,并揭示了微型生物碳泵与“微生物驱动的碱度泵”双重驱动碳封存机制,为野生海藻碳汇价值及“人为沉降大藻”增汇策略的认识评估提供了重要依据。

“人为沉降大藻”增汇策略的天然模拟实验场:绿潮和金潮场景

在积极应对气候变化背景下,大型海藻养殖因其重要碳汇效应受到广泛重视。欧美学者亦提出养殖大藻后将其沉入深海海底旨在增强碳汇效应的工程策略(该策略饱受争议)。然而因缺乏相关研究,目前对大藻沉降后的实际碳归宿及碳汇潜力尚不清楚。实际上,近海大规模的大藻沉降海底的生态现象频发。例如大规模浒苔绿潮和马尾藻金潮衰退时,巨量大藻会自然沉降到海底,这为研究“人为沉降大藻”增汇策略提供了理想的天然实验场,研究结果对探索大藻增汇科学策略具有重要启示。

沉降大藻的碳汇潜力:绿潮藻-浒苔为例

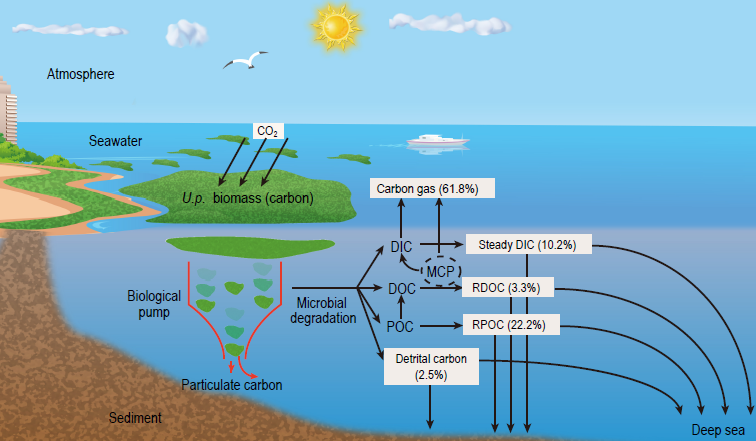

浒苔绿潮在黄海已连续十八年暴发,每年绿潮消亡时约数百万吨藻体自然沉降至海底,然而目前对于这些沉降海底的大藻碳去向,例如大藻经长期分解多少能被转化为二氧化碳等气体重返大气,多少能被长期封存而发挥碳汇价值,以及以什么碳形式被长久封存等科学问题一直悬而未决。微生物是海洋藻类有机质的主要分解者,研究团队通过追踪浒苔长达两年的微生物降解过程,发现约38%的浒苔生物质碳具备以不同稳定碳形式(包括惰性溶解/颗粒有机碳、顽固碎屑碳、稳定无机碳酸氢盐等)贡献碳汇价值的潜力(图1)。

图1 沉降大藻-浒苔经长期降解后的不同碳封存形式与碳汇潜力

沉降大藻的不同碳封存形式与微生物“双重驱动”碳封存机制

沉降大藻贡献碳汇价值的潜力归因于其被转化为能够长期封存的不同稳定碳形态(图1),该过程由微生物“双重驱动”碳汇机制所主导。

有机碳汇:经长期分解,28%的藻源碳以惰性溶解有机碳(RDOC)、惰性颗粒有机碳(RPOC)和顽固藻碎屑碳等稳定形式存在,其富含腐殖质、多环芳烃等难降解成分,具备被长期封存而贡献有机碳汇的潜力。

无机碳汇:经长期分解,10%的藻源碳主要以稳定的碳酸氢根(HCO3⁻)形式存在,提升了海水总碱度,贡献无机碳汇。

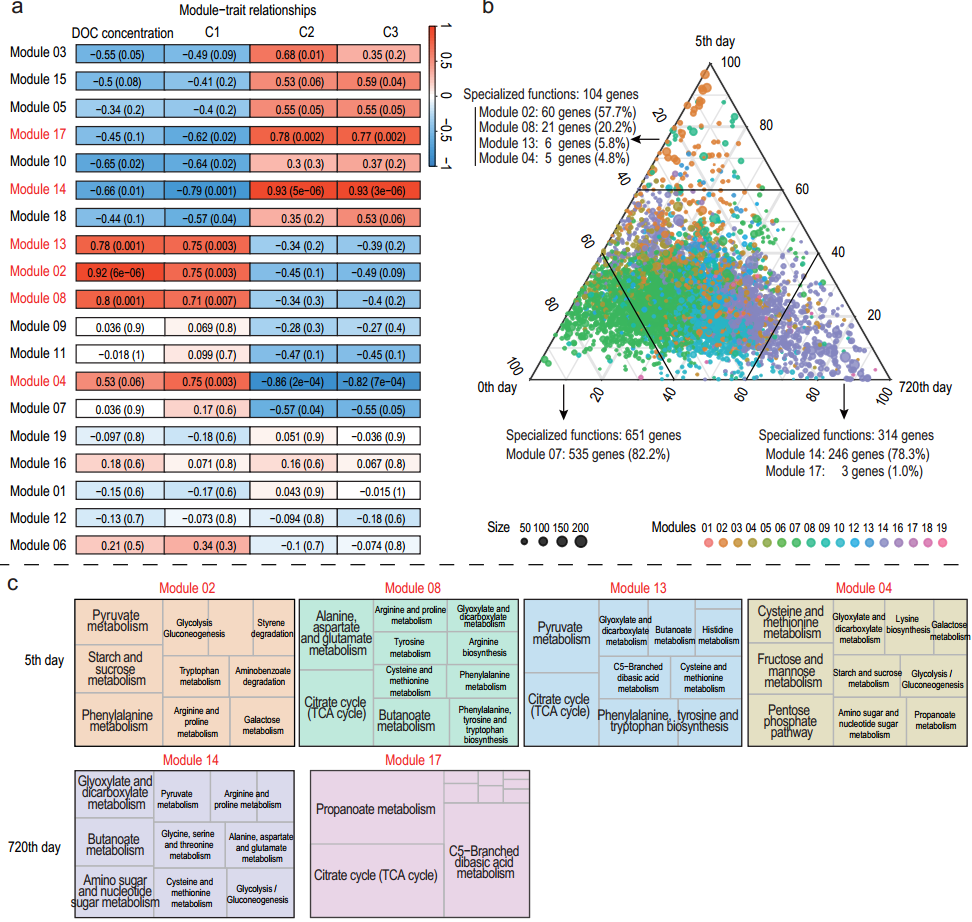

微生物“双重驱动” 碳汇机制:微型生物碳泵+微生物驱动的碱度泵(图2)

1)微型生物碳泵:大藻长期降解过程中,微生物群落从快速利用藻源碳的r策略者(如拟杆菌门、变形菌门等),逐渐演替为K策略者(如放线菌门、奇古菌门等),期间通过微生物代谢活动逐步将藻源有机碳的一部分转化为难降解的惰性有机碳(如富羧基脂环化合物等),最终长久封存于海洋,从而贡献有机碳汇;

2)微生物驱动的碱度泵:微生物通过硫酸盐还原、反硝化等代谢活动将藻源碳的一部分转化为碳酸氢根(HCO3⁻),是一种在海水中较稳定的无机碳酸盐,提升了海水总碱度,从而贡献无机碳汇。

图2 大藻长期降解过程中微生物代谢与藻源有机碳转化的关联

降低绿潮生态危害并增强碳汇效应的新启示

绿潮藻-浒苔虽有重要碳汇效应,但绿潮暴发是典型的近海生态灾害,探索即能降低绿潮生态危害又能增强其碳汇效应的双赢策略尤为重要。研究团队指出,在大藻沉降区添加环境友好型粘土矿物,通过藻源有机碳-矿物-微生物协同作用,有望能减弱因沉降大藻快速分解导致的海水缺氧、酸化等负面效应,并促进藻源碳的长久封存,增强碳汇效应,将是一种两全其美之策。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社