0 引言

"两翼理论"是习近平总书记关于创新驱动发展战略的重要论述,其核心要义在于强调科技创新与科学普及如同鸟之双翼,必须协同发力才能实现创新发展的腾飞。这一理论深刻揭示了科学普及与科技创新的辩证关系:科学普及不仅为科技创新培育沃土,更是创新生态体系不可或缺的基石。在我国进入高质量发展新阶段背景下,"两翼理论"为提升全民科学素质提供了根本遵循,彰显了科学普及在国家创新体系中的战略性地位。当前,加强科学普及工作已成为夯实创新发展基础的关键举措,新时代国家科普能力表现为一个国家向公众持续提供有效科普产品和服务。国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要 (2021— 2035 年)》与《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》均提出要在 2025年基本形成科学普及与科技创新同等重要的地位。

目前,鉴于食用菌相关知识的普及不足,其独特价值和潜在优势尚未被广大消费者与从业者充分认知。这不仅妨碍了食用菌市场的进一步拓展,也延误了农业产业结构的优化升级。因此,加强食用菌科普工作以提高公众认知度和接受度,对推动产业的可持续发展至关重要。通过正确有力的科学传播,一方面可普及食用菌的营养价值、健康益处及多样化食用方法,从而提升公众关注度;另一方面,可帮助农民和生产者掌握先进栽培技术与管理方法,改进生产技能和管理能力。此外,有效的科普能增强消费者对品质的鉴别能力,激发高品质产品需求,进而促进整个产业的良性发展。由于部分毒蘑菇外观与食用菌相似,易导致误食中毒,采用多形式科普宣传可提高公众识别能力,避免风险发生。由此可见,正向的食用菌科学传播不仅有益于提升公众的健康饮食意识,还能推动产业进步与市场繁荣,助力可持续发展。

本文通过探讨上海市农业科学院食用菌研究所在与上影集团科教电影制片厂(上海东影传媒有限公司)在两翼理论指导下联合出品的首部关于香菇的院线科教电影的创新科普实践,探索食用菌在科学传播中的有效路径,并提出相应的建议与措施。进而将食用菌相关科研成果和科技创新成果用科普的方式传递给大众,让公众了解食用菌,对食用菌科学形成理性的认知,以科普带动食用菌产业链的创新发展。

1 当前食用菌科学传播的现状

目前,食用菌的科普形式丰富多样,涵盖线上线下多个渠道,旨在以通俗易懂的方式向公众传递科学知识。传统传播渠道有食用菌相关科普书籍,例如《DK蘑菇大百科》、《蘑菇博物馆》等百科全书式的食用菌科普,还有以《蘑菇干爷爷和蘑菇干奶奶系列》、《看!蘑菇》为代表的食用菌科普绘本,以及相关电视专题片,比如美食纪录片《舌尖上的中国》中关于食用菌的部份、电视栏目《农广天地》中关于食用菌栽培技术的专题。线上新媒体端主要以短视频和食用菌相关科普图文为主,比如自媒体网红:李文娟农业科普,曳尾菌等。线下科普中一类是各地以食用菌为主题的相关博物馆等科普基地,例如中国菌菇博物馆、中国野生菌博物馆等,另一类做得最多最广泛的就是各种形式的线下科普讲座和农技讲座。以上是目前食用菌科学传播领域的主要形式。

尤其值得一提的是,由于某些自媒体平台三农领域出现大量“野生博主”并没有进行过相关科普培训,视频内容以展示户外采集野生菌和用民间“土办法”鉴别野生菌为主甚至还有就地生食野生菌以满足观众的猎奇心理的内容,这部分野生自媒体对菌菇相关信息造成了负面传播,传递了错误科学信息,误导公众对食用菌的认知。

2 负责任的食用菌科学传播探索

食用菌领域的科学传播需要在两翼理论指导进行行之有效的负责任的科普实践活动。上海科学教育电影制片厂早在1981年出品了科教电影《木屑种香菇》该片通过解析香菇的生长特性,系统演示了利用木屑栽培香菇的具体操作流程与技术要点。受该片启发上海市农业科学院在2023年出品了院线科教电影《大山的精灵——香菇》,是我国首部聚焦食用菌产业发展历程的院线电影。

影片以香菇栽培技术演进为主线,融合传统农耕文化、地方民俗及现代科研成果,系统呈现香菇从驯化种植到餐桌美食的全产业链价值,并通过微观镜头展现其生长奥秘,深度挖掘其在传统农业与现代科技中的应用潜力。作为集科普、文化、美食于一体的科教电影,该片填补了食用菌产业题材的空白,全面展示了香菇的起源、产业发展以及丰富的香菇文化。

2.1 科普+文化:传统蕈菌文化传播

香菇在我国南宋时期就已经有人工栽培的历史,在龙庆景地区至今仍保留着祭拜香菇始祖的传统习俗,因此以香菇为代表的食用菌在我国甚至是东亚文化圈都不仅仅是一种食材,更是在上百年的耕植历史中形成了独特的蕈菌文化。《大山的精灵——香菇》于2016年开拍起就深入浙江丽水深度采访当地菇农挖掘香菇传统文化,采集了包含香菇起源地文化遗址、民俗活动、美食烹制,香蕈歌和香蕈武功等素材,展示了香菇历史文化,弘扬了传统农耕文化,充分展示了文化自信,为“浙江庆元林-菇共育系统”入选全球重要农业文化遗产提供了重要的材料支撑。

影片更深入挖掘了香菇在中国文化中的独特地位。“民以食为天,菌为膳之珍。"在中华饮食文化的千年传承中,香菇不仅是餐桌上的美味佳肴,更是承载着深厚文化底蕴的象征。从山野珍馐到飞入寻常百姓家,从节日庆典到日常养生,香菇以其独特的香气和营养价值,融入了中国人生活的方方面面,成为了连接过去与未来的文化纽带。

2.2 科学家深度参与打造负责任的科学传播

上海市农业科学院在1981年的科教电影《木屑种香菇》中当时就邀请了香菇代料栽培工艺的奠定者何园素先生作为技术指导参与了科教电影的制作,所以食用菌领域很早就有科学家积极参与科普的先例,所以在《大山的精灵——香菇》这部科教电影直接参与策划的科研人员就有21名,其中参与的正高级研究员就有10名,国家食用菌产业技术体系第二任首席科学家谭琦研究员亲自参与了影片的拍摄和顾问工作,以身作则带领摄制组去百山祖深山中寻找野生香菇,为本片的脚本和拍摄都提供了强有力的技术支撑和科学性保障。

同时在参与的过程中科研人员和科学家也在拍摄过程中进行了专业的科普培训以及科普实践,培养了一批食用菌科普专业人才,该片主创人员在项目实施期间获得了省部级科技进步奖4项和人才称号3项,带动影响了青年科研人员走出实验室,走进群众中去做食用菌科普,广受社会好评。

科研机构拥有科技人才和科技资源优势,是前沿科技成果科普化的最佳传播者,需推动“科研—科普”融合创新。作为科学知识的实践者,科技工作者能确保科普内容的科学性与准确性,是科普队伍的核心资源。

2.3 科学可视化参与科普

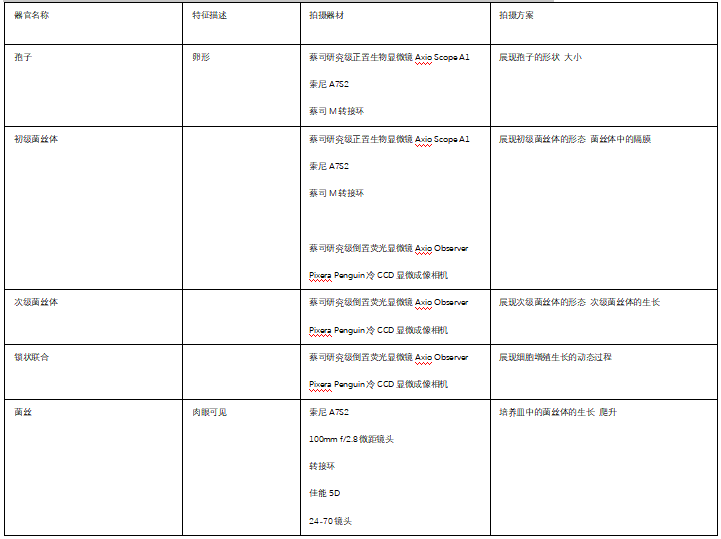

本片创新性的使用了大量科学可视化的手段结合电影拍摄中的微观摄影、延时摄影和高速摄影等拍摄技巧来呈现香菇由单核的担孢子形成初级菌丝,初级菌丝通过有性繁殖来形成双核菌丝体,即次级菌丝,次级菌丝再通过锁状联合来增加双核细胞个体的数目,最终由微观发育生长为肉眼可见的香菇子实体这一完整的生长发育过程。

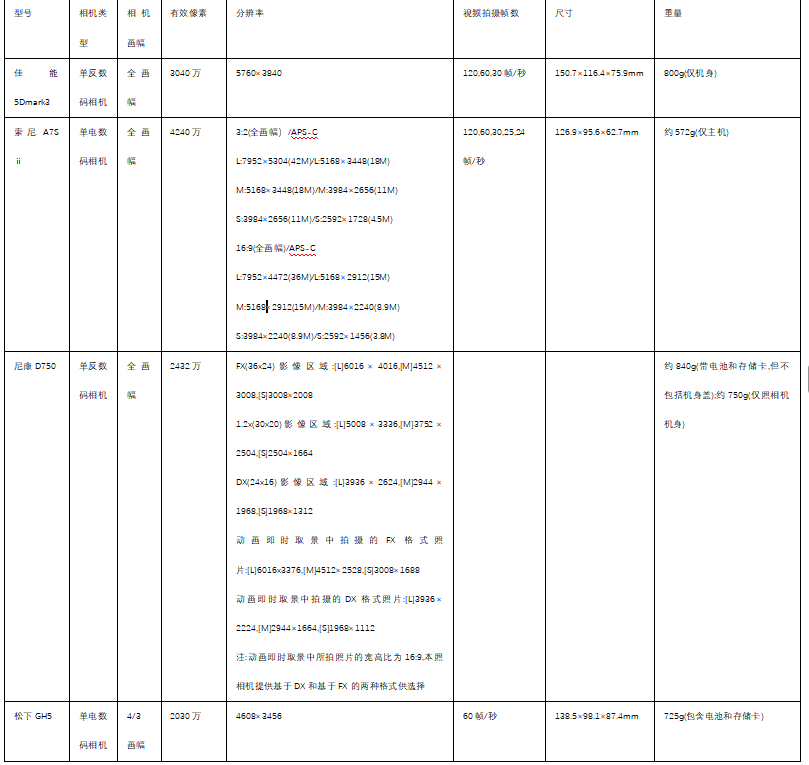

通过实验室实际拍摄成像精度对比选用了蔡司研究级正置生物显微镜Axio Scope A1,该款显微镜适用于观察植物组织切片,以及蔡司研究级倒置荧光显微镜Axio Observer3,配置显微镜ZEISS ScopeA1。

高倍率的显微摄影对相机的要求较高,对应于数码相机,传统胶片相机拍摄的图像可以达到数码像机的千万像素以上,所以,使用数码相机不能使用普通小型家用数码相机,会因为解析图像能力不够的原因丢失很多细节。所以在此我们选用了两套方案,一种是使用可以拍摄4K影像的专业数码相机,另一种是使用科研级CCD相机。因为要连接在显微镜上,所以优先考虑像素以及重量,所以综合对比了多款市面全画幅4K数码单反相机之后,我们选用了成像质量高、重量轻的索尼A7SII作为后端记录设备。

同时我们也会配合CCD显微成像像机进行拍摄。CCD相机划分标准是根据CCD像素点确实多少来定的,现在最好的是科学0级CCD,就是指在拍摄中0像素丢失,是最理想的感光芯片。根据明视场或荧光成像等使用场合的不同,又划分为单色和彩色CCD。我们根据蔡司研究级倒置荧光显微镜Axio Observer3的配套需求选用了Pixera Penguin冷CCD显微成像相机。

显微镜与解剖镜最大的不同在于解剖镜观察立体的实物材料,显微镜观察平面的切片材料;解剖镜使用开放式光源,会产生一定的杂散光,显微镜采用机载封闭式光源,材料和物镜之间的杂散光较少。但是在拍摄过程中灯光对于拍摄是极大的挑战,问题在于:一是解剖镜方便补光但是精度不够; 二是显微镜精度满足的情况下光照不够 ;三是玻片太厚影响对焦;四是外来光源补光会导致细胞组织迅速脱水而无法拍摄。对此我们的解决方案是使用LED之类的冷光源对物体进行补光,尽量减少灯光的温度对菌丝发育造成影响。

后期主要通过FINAL CUT PRO软件对序列帧进行合成,通过延时摄影的方式来将序列帧制作成视频。

2.4基于套餐式理念的食用菌科学传播创新模式

1) “三个一”科普套餐

以科教电影《大山的精灵——香菇》为核心载体,构建即1部电影+1场讲座+1次实验,同时根据距离远近形成以上海为传播原点的辐射。

城市科普套餐:2023年至今,在上海市农业科学院宋春艳研究员的带动下,食用菌“1+1+1”科普套餐已覆盖上海16个区县,实现食用菌科学传播的精准下沉。

乡村科普套餐:针对偏远地区,采用数字化传播策略,对食用菌“1+1+1”科普套餐进行灵活组合,降低操作难度和活动成本,通过云展映《香菇的一生》《科学家教你吃蘑菇》等系列微视频,突破地理限制,促进科普资源均等化。

国际科普套餐:作为第九届世界食用菌生物学与产品大会及科技部食药用菌生产技术国际培训班的重点推介内容,该模式已成为中国食用菌科技外交的重要载体,显著提升国际影响力。同时通过网络作品辐射推广巴基斯坦、马来西亚、阿尔及利亚等51个国家,提升了中国食用菌的知名度和美誉度。

(2)四时科普套餐

结合食用菌生产周期与农时特点,设计四时科普套餐,实现科学传播与农业实践的深度结合,主要体现在线下青少年研学活动中,例如在每年5月春季实验室开放日,邀请青少年参与食用菌菌种繁育与育种实验,弘扬科学精神,学习科学家精神。夏季菇农体验营,通过沉浸式劳作实践,深化青少年对食用菌产业价值链的理解;秋冬季蘑菇品鉴会,组织公众品鉴新型香菇品种,直观展现农业科技赋能产业升级的成效。

(3)四位一体多元化科学传播

围绕核心IP进行多模态内容开发,形成四位一体多元化科学传播。围绕该电影也进行了多元化的开发和拓展,比如相关食用菌科普视频的制作,如《香菇的一生》、《科学家教你吃蘑菇》系列、《科学家辟谣》系列等;相关科普图书的出版,如《神奇的菌菇世界》;在微信公众号等新媒体渠道发表食用菌相关科普图文逾百篇。同时将为电影制作双语字幕,进行国际传播。

(4)套餐式模式创新价值

通过套餐化设计,实现食用菌科学传播的精准性、时序性、系统性统一。融合微生物学、农学、传播学等多学科方法,以影像语言诠释“小菌菇、大产业”的科技内涵,创新性的结合多学科协作。其次从科研端到产业端、消费端形成闭环传播,全链条覆盖进行食用菌科学传播。同时在普及农业科技的同时,传承中华传统菌菇文化,助力乡村振兴战略实施。

该模式已形成可复制的标准化科普范式,为农业科学传播提供理论参考与实践样板。

3 两翼理论下食用菌科学传播的必要性

在“两翼理论”框架下食用菌科学传播的必要性主要体现在以下几个方面:

1) 科技创新与产业升级的协同需求

食用菌产业的高质量发展依赖现代生物技术(如菌种选育、工厂化栽培、深加工技术),但技术成果若仅停留在实验室或论文中,无法转化为生产力。科学传播能加速技术推广,推动产业从传统种植向智能化、标准化转型。例如,通过科普推广液体菌种技术,可帮助农户降低污染率、提高产量,直接促进产业增效。

2) 科学普及消除认知误区,释放消费潜力

公众对食用菌的认知可能存在误区,科学传播能纠正错误观念,减少食品安全事件。

联合国粮农组织将食用菌列为“未来食物”,其高蛋白、低环境负担的特性对缓解全球粮食危机具有重要意义。科学传播可提升社会对食用菌战略价值的认知。同时对于普及在大食物观下食用菌的营养价值和药用功能,可刺激市场需求,反向推动产业规模扩大。

3)乡村振兴的实践抓手

助力农业增效、农民增收的关键产业食用菌栽培周期短、效益高,适合作为乡村振兴的特色产业。但农户缺乏科学知识可能导致种植失败。通过科普可提升菇农的种植技能,实现精准扶贫[ 冯云利, 刘绍雄, 熊永生和华蓉. 《培育食用菌科普宣传新质生产力的实践与思考》. 中国食用菌 44, 期 2 (2025年): 114~18. https://doi.org/10.13629/j.cnki.53-1054.2025.02.016.

谭琦. 《食用菌栽培发展历程》. 食用菌学报 31, 期 5 (2024年): 1~8. https://doi.org/10.16488/j.cnki.1005-9873.2024.05.001.

王挺, 王唯滢和王丽慧. 《加强国家科普能力建设,服务新时代国家战略需求》. 中国科学院院刊 38, 期 5 (2023年): 740~47. https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20230429002.

杨娟, 宋春艳, 郑秀国, 等. 《我国食用菌产业发展路径与建议——基于新结构经济学理论的分析》. 上海农业学报 37, 期 2 (2021年): 127~33. https://doi.org/10.15955/j.issn1000-3924.2021.02.23.

朱世慧. 《“两翼理论”指导下的科普队伍建设》. 科学新闻 26, 期 5 (2024年): 40~43.

杨娟等, 《我国食用菌产业发展路径与建议——基于新结构经济学理论的分析》.]。

4)生态文明的科学阐释与可持续发展

食用菌可利用农林废弃物作为栽培基质,科学传播能强化公众对“菌林共生”“菌粮轮作”等生态模式的理解,促进农业绿色转型。科普野生菌资源保护,避免过度采集破坏生态系统。

4 总结

在“两翼理论”下,食用菌科学传播不仅是知识的单向传递,更是打通“科研—产业—市场—社会”闭环的关键环节。通过科普提升全民科学素养,既能加速科技成果转化,又能培育理性消费市场,最终实现科技创新与科学普及“两翼齐飞”,推动食用菌产业的高质量发展。

1 王挺等, 《加强国家科普能力建设,服务新时代国家战略需求》.

2 冯云利等, 《培育食用菌科普宣传新质生产力的实践与思考》.

3 谭琦, 《食用菌栽培发展历程》.

4 朱世慧, 《“两翼理论”指导下的科普队伍建设》.

5 冯云利, 刘绍雄, 熊永生和华蓉. 《培育食用菌科普宣传新质生产力的实践与思考》. 中国食用菌 44, 期 2 (2025年): 114~18. https://doi.org/10.13629/j.cnki.53-1054.2025.02.016.

6 谭琦. 《食用菌栽培发展历程》. 食用菌学报 31, 期 5 (2024年): 1~8. https://doi.org/10.16488/j.cnki.1005-9873.2024.05.001.

7 王挺, 王唯滢和王丽慧. 《加强国家科普能力建设,服务新时代国家战略需求》. 中国科学院院刊 38, 期 5 (2023年): 740~47. https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20230429002.

8 杨娟, 宋春艳, 郑秀国, 等. 《我国食用菌产业发展路径与建议——基于新结构经济学理论的分析》. 上海农业学报 37, 期 2 (2021年): 127~33. https://doi.org/10.15955/j.issn1000-3924.2021.02.23.

9 朱世慧. 《“两翼理论”指导下的科普队伍建设》. 科学新闻 26, 期 5 (2024年): 40~43.

10 杨娟等, 《我国食用菌产业发展路径与建议——基于新结构经济学理论的分析》.

来源: 卞菁:上影集团科教电影制片厂(上海东影传

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国资源服务号

科普中国资源服务号