出品:科普中国

作者:郭菲(烟台大学)

监制:中国科普博览

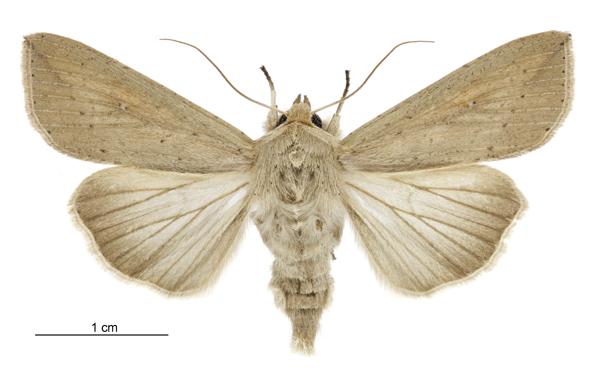

在自然界的宏大舞台上,每一种生命都在为延续而竭力探索,演化出令人叹为观止的生存智慧。对于东方黏虫这样一种常见的农田害虫而言,如何让自己产下的上千颗卵存活下来,避免被天敌赤眼蜂一网打尽,直接关乎物种的命运。令人惊讶的是,这些看似微不足道的小昆虫,却凭借身体上的微小结构和分子层面的精妙设计,演绎出一场夹缝求生的“精准筑巢术”。

近期,中国农业科学院深圳农业基因组研究所王桂荣研究团队在国际期刊《Cell Reports》发表论文,系统解析了东方黏虫雌蛾如何通过触觉机制寻找最合适的狭窄缝隙,将卵产于其中,从而有效抵御赤眼蜂的寄生。这一发现不仅解答了长期以来的科学谜题,也为绿色农业防控提供了全新思路。

东方黏虫(Mythimna separata)雌性个体

(图片来源:维基百科 Birgit E. Rhode)

从危机开始的故事

在广袤的农田里,东方黏虫是农民们耳熟能详的名字。作为小麦、水稻、玉米、高粱等粮食作物的重要害虫,它们的暴发常常意味着大片庄稼的歉收。成年的雌蛾一次能产下成百上千枚卵,这种惊人的繁殖力本该让它们成为农田里的“人口大户”。然而,生命的另一面是残酷的——天敌赤眼蜂如同暗夜的猎手,专门盯上了这些虫卵。

东方黏虫的幼虫

(图片来源:维基百科)

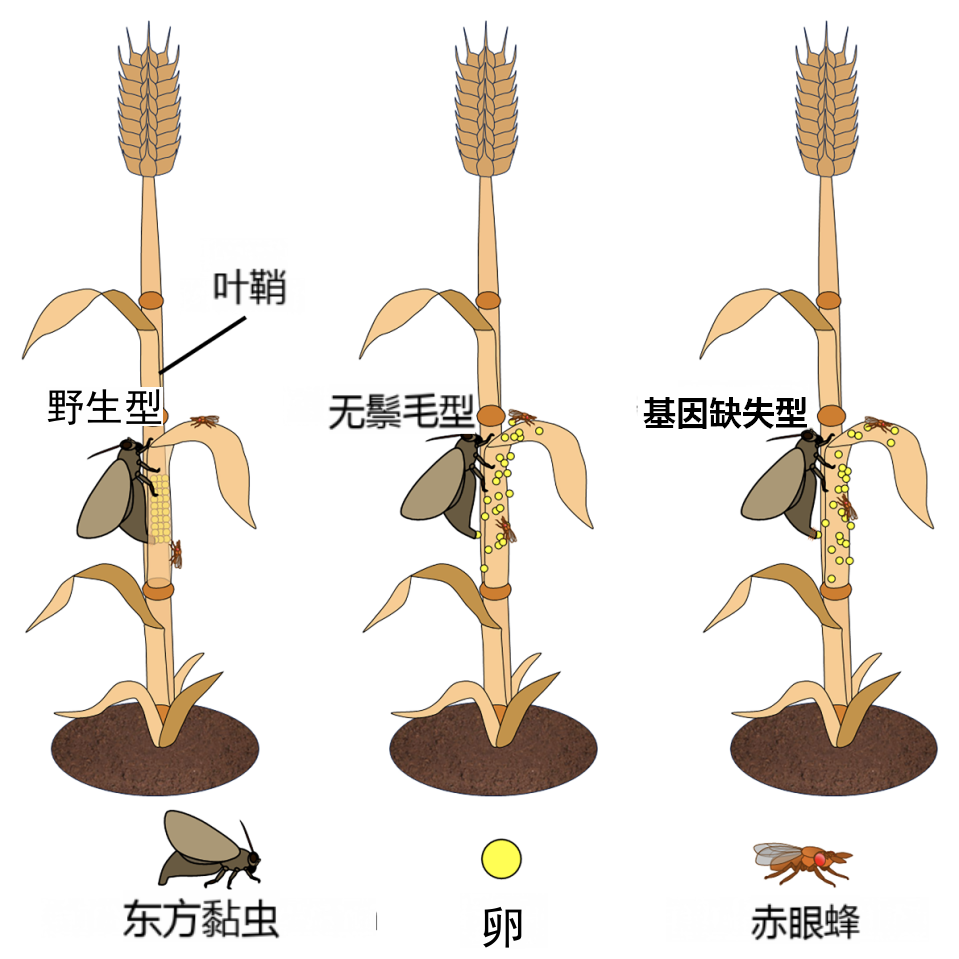

赤眼蜂是昆虫界的“卵寄生杀手”。它们会把自己的卵产在别的昆虫卵里,让孵化出的幼虫直接以宿主的卵为食。对于东方黏虫来说,如果卵暴露在开阔环境中,大概率会被赤眼蜂定位、寄生乃至“团灭”。面对这样的生死考验,黏虫妈妈并没有坐以待毙,而是演化出了一种“筑巢”的奇妙本领:把虫卵藏进狭窄的缝隙中,借助这道物理屏障阻挡赤眼蜂的入侵。

这种行为早在田间观察中就被发现过。研究人员注意到,东方黏虫常常把卵产在叶鞘的夹缝里,或者干枯植物的细缝中。但究竟它们是如何找到这样的“安全产房”?这种偏好的感知机制一直没有被真正发掘。

赤眼蜂(Trichogramma dendroliti Matsumura,体长约0.5毫米,隶属膜翅目小蜂总科赤眼蜂科)的雌性个体正在将卵产入黏虫(夜蛾科)卵中

(图片来源:维基百科)

科学家的追问:如何定位“产房”?

王桂荣团队对此产生了浓厚的兴趣。他们想要回答的问题看起来非常简单:黏虫雌蛾为什么能够精准选择狭窄缝隙产卵?是什么感知系统在发挥作用?

研究的突破点出现在一次偶然的观察。研究人员在养虫室里发现,一只雌蛾正不停地用产卵器探测周围的缝隙,仿佛在用身体“丈量”空间。当他们小心地把这只雌蛾放到显微镜下时,一个细节让人豁然开朗:雌蛾产卵器上密布的鬃毛,正与缝隙的两侧发生接触。难道正是这些微小的鬃毛,帮助雌蛾完成了“缝隙测量”?

于是,一个新的科学假设诞生了:东方黏虫是否利用产卵器上的鬃毛,通过机械感知来判断缝隙的宽度?如果这个猜测成立,那么昆虫的产卵行为背后,隐藏的就是一套精密的“触觉导航系统”。

模拟缝隙实验验证科学猜想

为了验证这个猜想,研究团队设计了一系列精巧的实验。首先,他们用折叠纸条制造了不同宽度的缝隙,模拟黏虫可能遇到的产卵环境。结果令人吃惊:雌蛾几乎把所有卵都产在缝隙里,极少在外部暴露区域产卵。更关键的是,当这些卵被置于赤眼蜂活动环境中时,产在缝隙里的卵存活率超过95%,而暴露在外的卵则有95%以上被寄生。

接着,研究人员进一步用刚性材料制作了从0.1到1.1毫米不等的缝隙,以便精确量化雌蛾的选择。实验结果揭示了一个“黄金阈值”:雌蛾最偏爱宽度约为0.5毫米的狭缝,而对过宽或过窄的缝隙明显回避。换句话说,只有达到这个“舒适尺寸”,雌蛾才会把它认定为孩子们的安全之家。

鬃毛的秘密

那么,雌蛾是如何感知缝隙有多宽的?答案藏在那一圈不起眼的鬃毛里。研究人员用显微手术切除了雌蛾产卵器上的鬃毛,结果立刻显现:失去鬃毛的雌蛾显著丧失了选择能力,产卵位置变得随机。产在缝隙里的卵比例从99.9%骤降到21.0%,绝大多数卵暴露在外,寄生率飙升近20倍。

由此可以确定,鬃毛正是黏虫雌蛾感知缝隙宽度的关键感器。当鬃毛接触到缝隙两侧时,受到的挤压强弱就是“信号”,提示雌蛾缝隙是过窄还是过宽。整个过程仿佛在进行一次微型的“触觉扫描”,最终帮助昆虫作出最优选择。

Piezo基因——触觉信号的“转换器”

然而,科学家并没有止步于行为学层面的解释。要真正理解这一现象,还需要探究分子机制。研究团队对产卵器鬃毛区域进行了转录组测序和荧光原位杂交,结果发现,一个名为Piezo的基因在这些鬃毛中高度表达。

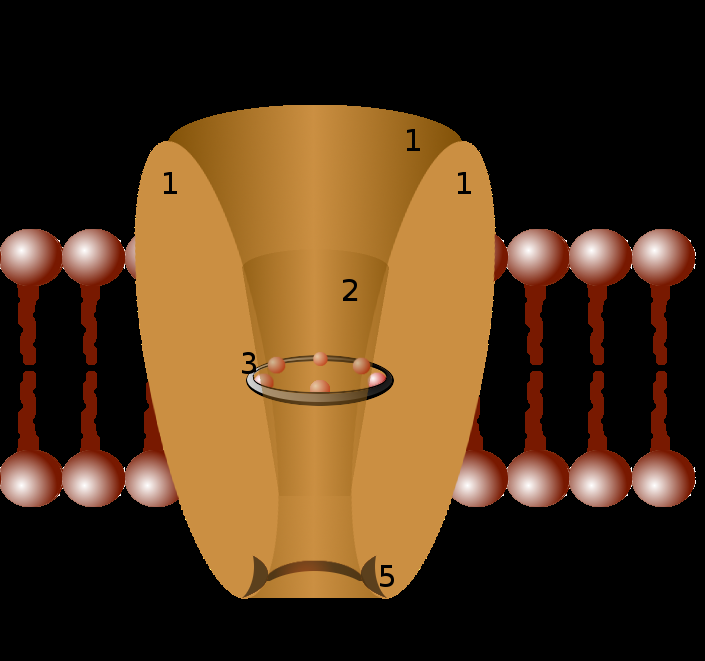

Piezo是一种著名的机械敏感离子通道,能够把机械压力转化为神经信号。所谓“离子通道”,可以把它理解为细胞膜上微小的“门”,当它们打开时,钙、钠等带电的离子就会像水流一样快速涌入或流出细胞,从而改变细胞的电信号。在神经系统中,这样的电信号就是信息传递的基础。也就是说,当黏虫的鬃毛受到挤压时,Piezo通道感知到这种机械压力,立刻触发离子流动,进而触发神经反应,把“这里有个合适的缝隙”的信息传递给雌蛾的大脑。

离子通道示意图。1 - 通道结构域(通常每个通道有四个),2 - 外前庭,3 - 选择性过滤器,4 - 选择性过滤器直径,5 - 磷酸化位点,6 - 细胞膜。

(图片来源:维基百科)

为了验证Piezo的作用,研究人员利用基因编辑技术敲除了Piezo基因。结果与鬃毛切除实验如出一辙:突变体黏虫失去了缝隙识别能力,产卵位置完全随机,卵暴露率和寄生率大幅上升。换句话说,Piezo是雌蛾“精准筑巢”的分子开关,没有它,鬃毛的触觉信息就无法被神经系统正确解读。

电生理实验进一步印证了这一点。正常雌蛾在鬃毛被轻微拨动时,会产生快速的神经放电反应,而Piezo突变体则表现出显著减弱的反应。这意味着,Piezo正是鬃毛感受机械刺激的核心受体。

东方黏虫雌蛾通过产卵器周围的鬃毛来寻找最合适的产卵缝隙

(图片来源:参考文献[1])

生存智慧与生态意义

从进化的角度来看,这种产卵策略极具生存智慧。对于一次性产卵上千枚的昆虫妈妈而言,把卵集中在一个地方固然便于管理,但也极易被天敌“一锅端”。把卵产在狭窄缝隙中,就像在孩子们周围筑起了一道坚固的“防护墙”。

更巧妙的是,这种选择并非盲目的本能,而是经过精细调控的行为。鬃毛负责感知,Piezo负责转导,雌蛾通过一套完整的触觉通路,确保后代的生存概率最大化。这种策略虽然让孵化后的幼虫不得不从干枯的缝隙里爬出来,寻找新的食源,但黏虫的幼虫具有极强的饥饿耐受性,足以完成这一艰难的旅程。对它们来说,牺牲一点初期的便利,换来免遭寄生的生存机会,显然是值得的。

这一研究不仅解答了长期的科学谜题,也为农业害虫防控提供了新启示。传统农药往往通过化学毒杀来减少害虫数量,却不可避免地带来抗药性与环境污染。而如果能够利用RNA干扰等技术,靶向阻断Piezo的功能,就能让雌蛾丧失缝隙识别能力,被迫在暴露环境中产卵。此时,赤眼蜂这样的天敌就能轻松完成“清场”,实现绿色防控的目标。

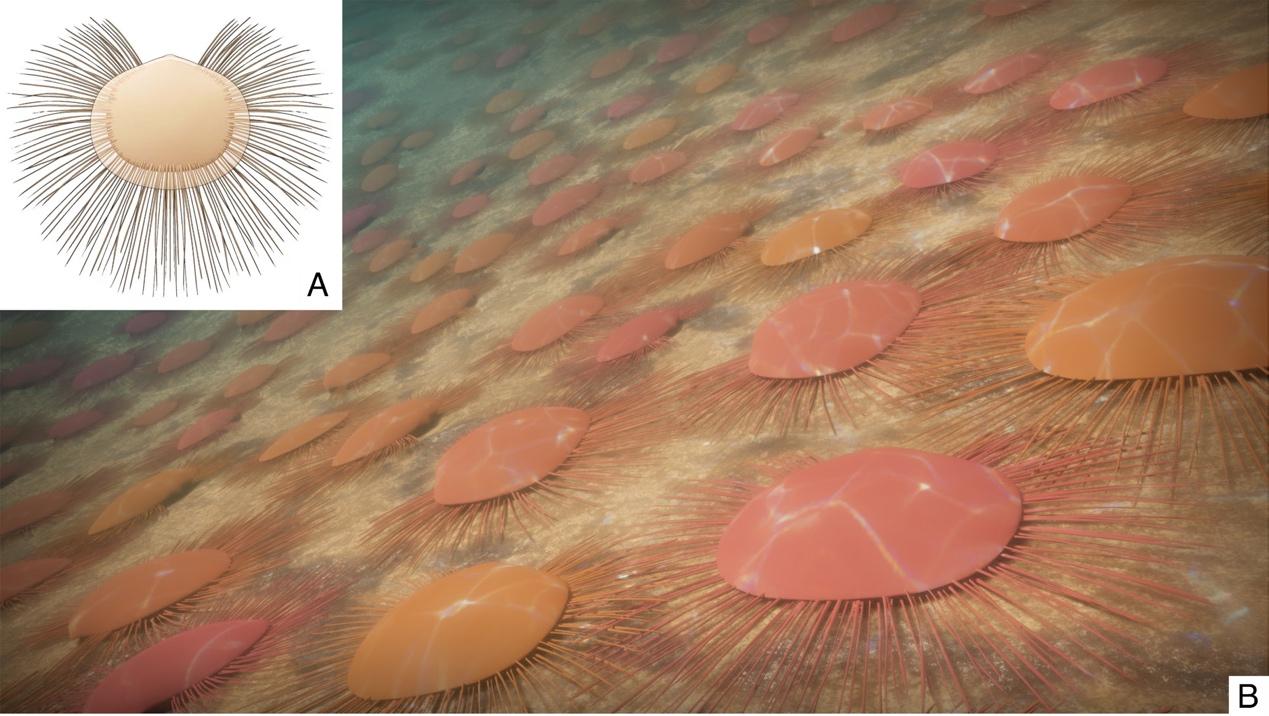

跨越时空的呼应:从远古海底到现代农田

如果将视线拉远,会发现这种“保持距离”或“寻找夹缝”的生存智慧,早已在生命史中出现。中国科学院南京地质古生物研究所的研究团队曾在贵州发现距今4.36亿年的腕足动物Nucleospira calypta的化石。这些古老的海底生物通过一圈细如发丝的刚毛,保持彼此之间的“社交距离”,避免进食时互相干扰。它们缓慢移动,最终形成了如同棋盘般的空间格局。

今天,黏虫妈妈在夹缝中产卵,同样是为了避免天敌的干扰。不同的是,一个发生在亿万年前的海底世界,一个上演在当下的农田之间。看似完全不相干的生物,却在进化的舞台上演绎着相似的智慧:通过身体上的微小结构,去解决生存中的关键难题。

基于化石标本复原的Nucleospira calypta单个个体与其边缘的刚毛(A),以及居群生活状态生态复原图(B)

(图片来源:参考文献[2])

当我们凝视这些小小的卵、微细的鬃毛和分子水平的受体时,不禁会感叹生命的巧思。黏虫妈妈虽无自主思考的能力,也不懂得数学与工程学,但她却能凭借身体的“微型传感器”,找到那0.5毫米的安全夹缝,为后代筑起一道天然屏障。

科学家们揭开了这一奥秘,让我们得以看清昆虫背后那场看不见的“筑巢战役”。更重要的是,这些发现提醒我们:生命的智慧,往往就隐藏在细微之处。正如4亿年前的腕足动物用刚毛维持社交距离,今天的黏虫也在用鬃毛守护下一代。跨越时空的相似逻辑,昭示着自然界的普遍法则——即便在最微小的尺度上,生命也在不断寻找生存的平衡点。

参考文献:

[1] Ma, B., Ai, D., Zhang, L., Zhao, H., Wang, J., Liu, X., & Wang, G. (2025). Piezo mediates oviposition in shielding gaps to protect moth eggs from parasitoid wasp. Cell Reports, 44*(8), 116035.

[2] Ancient seabed checkerboard: How setae shaped spatial distributions of Silurian brachiopods. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2025

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览