1978年9月8日18时,北京动物园的兽舍里传来微弱的啼叫声。雌性大熊猫“娟娟”小心翼翼地将新生幼崽搂在怀中,这只体重仅125克、浑身粉红的小家伙,便是世界上第一只通过人工授精诞生的大熊猫——“元晶”。这个小小的生命,不仅是母亲“娟娟”的珍宝,更标志着中国科研人员在大熊猫保护领域实现了历史性突破。

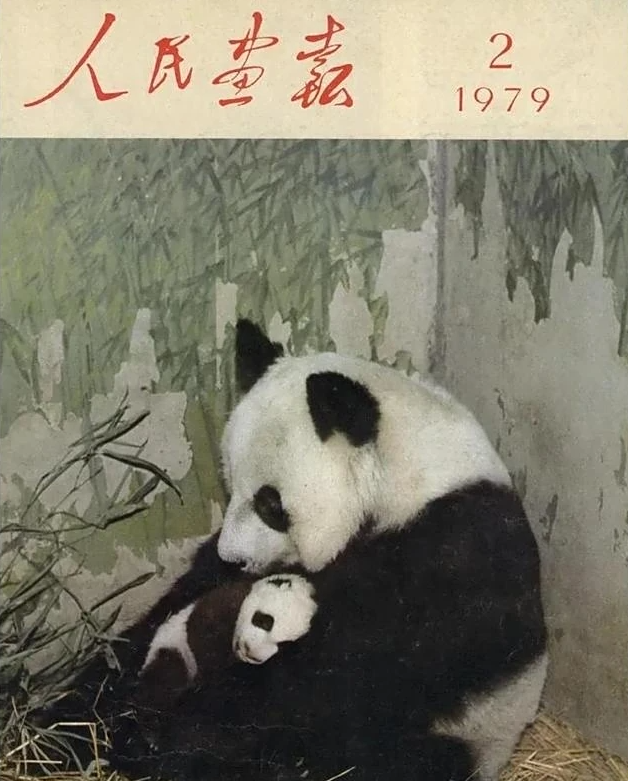

1979年2月《人民画报》封面

20世纪70年代,大熊猫的生存面临严峻挑战。野外种群数量锐减,圈养环境下的自然繁殖更是难上加难。雌性大熊猫每年发情期仅短短24-72小时,而雄性大熊猫的自然交配成功率不足20%。北京动物园虽1964年就成功实现圈养大熊猫自然繁殖,但繁殖率极低,无法形成稳定的种群延续机制。为解决这一难题,北京动物园将大熊猫人工授精列为重点科研项目。

科研团队面临的首要挑战是大熊猫精液采集与保存。他们先以狐、黑熊等动物进行数百次预备实验,确定最佳刺激参数,最终采用2-6伏的弱电刺激采精技术,这一电压仅相当于3节5号电池的电量,既安全又能有效获取精液。更为关键的是精液保存技术的突破——1978年5-6月采集的精液在 -196℃超低温环境下保存,至1980年5月仍保持30%-45%的存活率,为人工授精的时间窗口提供了灵活空间。

大熊猫“元晶”

1978年繁殖季,科研人员为包括“娟娟”在内的四只雌性大熊猫实施人工授精。“娟娟”的授精过程尤为特殊,科研人员先后使用了来自四川宝兴的“宝宝”和甘肃文县的“楼楼”两只雄性大熊猫的精液,以提高受孕成功率。经过130多天的漫长孕期,“娟娟”成功产下双胞胎。遗憾的是,人工哺育的幼崽在出生64小时后夭折,而由“娟娟”母乳喂养的另一只幼崽存活下来,科研人员为它取名“元晶”,寓意“第一颗晶莹的辰星”。

“元晶”的成长牵动着所有人的心。在“娟娟”昼夜不离的呵护下,小家伙茁壮成长,一月龄时体重已达1225克。“娟娟”用舌头为幼崽清洁、用身体为它保暖的画面,被《人民画报》记录下来,成为展现大熊猫母爱与人工繁殖成果的经典影像。这一成果不仅验证了人工授精技术的可行性,更荣获了国家科技进步三等奖,标志着中国在大熊猫繁育研究领域走在了世界前列。

茁壮成长的“元晶”

“元晶”的诞生为当时濒危物种的保护开辟了新路径。此后,人工授精技术在我国成都、西班牙马德里等国内外动物园相继成功应用。如今,全球圈养大熊猫数量已达728只,实现了种群自我维持,部分个体经野化训练后回归自然,补充野外小种群。这些成就的起点,正是1978年北京动物园那只顽强存活的幼崽。从“元晶” 诞生到现在,大熊猫人工繁殖技术已从单纯的授精发展为包含精液优化、基因管理的系统工程。

参考来源:国家林业和草原局、科普中国、网易网

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助