清晨的阳光掠过草叶,雨后的土地微微舒展,散发出湿润的气息——这些看似寻常的自然现象背后,隐藏着一个令人惊叹的微观世界。在这里,一群看不见的"水管工"正日夜不停地工作着。它们不需任何工具,却能让水分违背重力法则向上攀爬,将生命之源输送到植物根部。这些神奇的“自然工匠”,就是潜伏在土壤孔隙中的毛细水。毛细水不但直接影响着农作物的收成,关系着房屋地基的稳定性,甚至还与地质灾害的防范密切相关,毛细现象正在以各种方式影响着我们的生活。

今天,让我们一同深入这个神秘的微观世界,揭开毛细现象的面纱,探索这股微小力量如何撬动我们生活的宏观世界。

毛细现象并非遥不可及的科学概念,它就隐藏在我们日常生活的方方面面,悄无声息地演绎着自然的魔法。

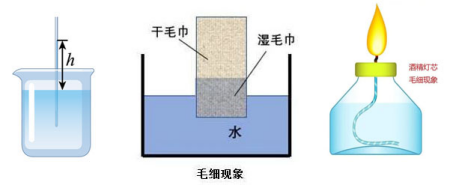

当你将一根细玻璃管插入水杯中,会观察到管内的水面仿佛被无形的手牵引,缓缓上升,最终超过杯中的水面水平。如果换用更细的管子,水面的上升高度还会进一步增加。搭在水缸边的干毛巾,最初只有垂入水中的部分被浸湿,但随着时间的推移,水分会沿着毛巾的纤维"攀登",最终让整个毛巾都变得湿润。植物的茎脉内部布满了极细的维管束,这些天然的毛细管网将土壤深处的水分"抽取"上来,输送至最高的叶片。酒精灯的灯芯将酒精引向火焰,维持燃烧过程。动物身体内的毛细血管网络,也利用类似的原理输送血液和营养物质。还如:砖块吸水、粉笔吸墨水、化妆棉吸收爽肤水等等现象,

以上全是毛细水的作用,帮助水分完成一次次逆重力的短途旅行。

毛细现象的发现,其历史可以追溯到文艺复兴时期。最早系统观察并记录这一现象的,正是创作《蒙娜丽莎》的传奇人物——莱昂纳多·达芬奇,他通过实验发现,当一根细管插入水中时,液面会在管内上升至超过原有水平的高度。这一发现为后续几个世纪的流体力学研究奠定了基础。

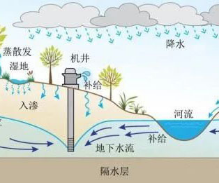

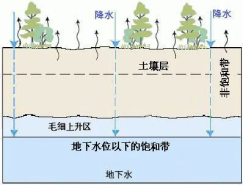

那么,毛细水为何能够"逆重力而行"呢?以土壤与水的关系为例:土壤由大小不一的颗粒组成,这些颗粒之间的缝隙形成了无数错综复杂的天然毛细管网络。这些微观管道的直径从几微米到几毫米不等,有些甚至比人类的头发丝还要纤细。正是这些看不见的毛细管,赋予了毛细水对抗重力的神奇能力。

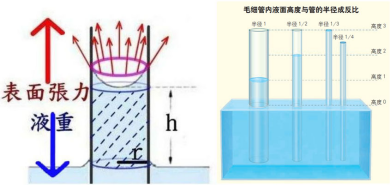

毛细现象的核心物理机制在于毛细管内水的表面张力与管壁附着力之间的微妙平衡。当水对管壁材料具有浸润性时(即水与固体的亲和力大于水分子之间的内聚力),液体就会沿着狭窄的间隙或毛细管上升。表面张力就像一只无形的手,牵引着液面向上移动,直到上升力与水柱重力达到平衡为止。这种运动不依赖重力,完全由管道的物理特性决定,因此被称为毛细作用,而以此方式运动的水则被称为毛细水。它与我们常见的"重力水"(如雨后下渗的水)有着本质的区别,是土壤水中最活跃、最灵活的组成部分。

毛细管道越细,液体上升的高度就越高。这一规律在土壤中表现得尤为明显。土颗粒越小,颗粒间的孔隙(即天然毛细管)就越细,毛细水就能爬得越高。细砂土中的毛细水上升高度通常比粗砂土高出数倍;而在黏土这类细颗粒土壤中,毛细水甚至能够上升数米之高。这也解释了为什么有些地区的地下水位并不高,但地表却能保持湿润状态。

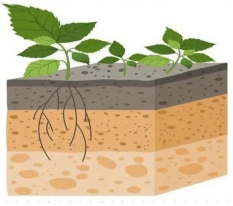

在农业生产中,毛细水首先作为高效的水分输送系统,帮助土壤更好地吸收和保持降水,并将土壤深层的水分和溶解其中的营养物质输送到植物根部。为植物健康生长提供了坚实基础。在干旱条件下,毛细作用会加速土壤水分的蒸发损失,特别是刚灌溉后的水分很快被"抽吸"至地表并被晒干。为了解决这个问题,农民们发展出了"保墒"技术——通过深耕、松土等措施切断土壤中的毛细管,相当于折断了这些"隐形水管",从而有效减少水分上升和蒸发损失。

道路工程是受毛细水影响最显著的领域之一。在冬季季节性冻土地区,毛细水沿着路基材料的毛细管上升,到达路面下层后结冰膨胀,导致路基发生冻胀现象,路面出现"鼓包"。春季气温回升时,冰层融化又会使路基变得松软,承载力下降。这种冻融循环的长期作用最终导致路面开裂、变形,大大缩短道路使用寿命。

建筑物地基土壤中的毛细水上升过高时,会通过墙体材料的毛细管网络渗入建筑物内部,导致地下室潮湿、墙面发霉、装饰材料损坏,甚至腐蚀钢筋和金属管道,影响使用年限。

在文物保护领域,许多古建筑、壁画和遗址因为毛细水上升带来的盐分迁移和结晶而遭受严重破坏。专家们开发出了电渗除湿、化学注浆等高科技手段,专门应对这类特殊挑战。

面对这些挑战,工程师们发展出了多种应对策略。物理阻隔法是最直接的手段,通过在建筑基础部位设置防潮层(如沥青油毡、高分子防水膜等)来切断毛细水上升路径。结构设计法则通过提高建筑物离地高度、设置排水系统等方式,减少毛细水的影响。

有趣的是,近年来工程师们开始转变思路,从单纯对抗毛细水转向合理利用毛细作用。例如,在一些地基处理技术中,故意利用毛细作用分布固化剂;在边坡稳定工程中,通过控制毛细水来增强土体强度;甚至开发出基于毛细原理的土壤净化技术,治理并修复盐碱地。这种从"对抗"到"利用"的转变,代表了工程思维的重要进步。

毛细水,这种潜藏的隐形力量,既不是高深莫测的科技产物,也不是超自然的神秘现象,而是自然界基本物理法则的体现。它默默地塑造着我们周围的生态环境,同时也推动着人类在农业、工程和科技领域的不断探索。

随着计算机模拟能力的提升,科学家能够更精确地预测和分析复杂条件下的毛细现象。这不仅加深了我们对这一基本物理过程的理解,也为优化工程设计提供了强大工具。

当我们再次触摸湿润的土地时,我们应当知道:在视线不及的微观世界里,无数毛细管正在默默工作,以最质朴却高效的方式,守护着这个世界的水平衡和生命循环,它的奥秘等待我们继续发掘,它的潜力期待我们继续开发。

(图片来自于网络)

来源: 河北省区域地质调查院地学科普教育基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助