作者段跃初

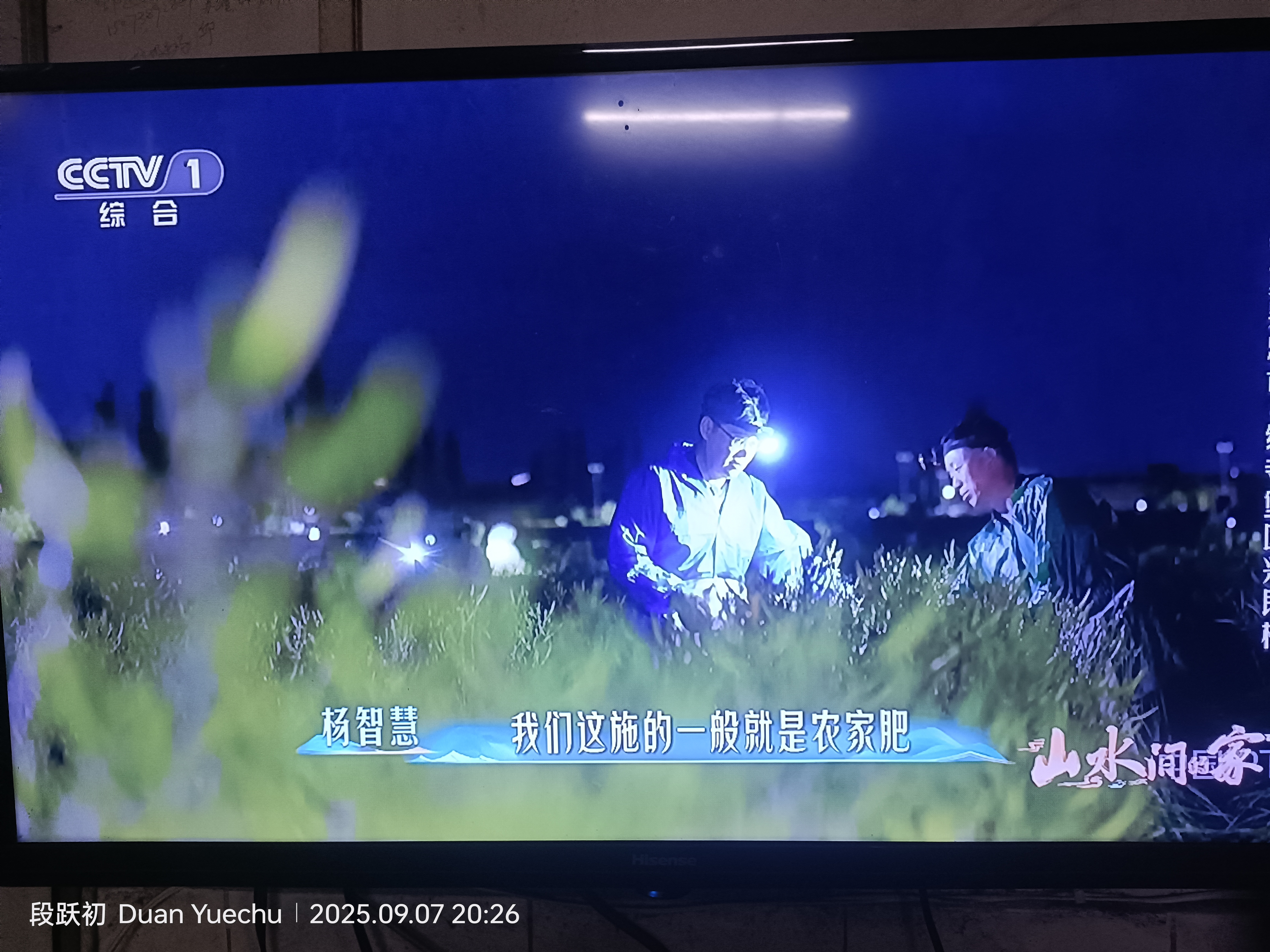

当城市陷入沉睡,山西大同云州区的十万亩黄花田里,却亮起了点点“星光”——那是采摘工人们头戴的矿灯,在夜色中勾勒出忙碌的身影。每年7月,这里都会上演一场与时间赛跑的“夜间采收战”,而背后藏着一个关乎品质与生计的秘密:黄花菜,必须在晚上摘。

一、夜采的核心密码:和开花“抢时间”

“手要轻,捏底部,一旋就下来,千万别碰破花蕾。”凌晨三点的田埂上,唐家堡村村民唐万的手指在矿灯光晕下翻飞,一朵金黄饱满的花蕾瞬间落入竹篮。他解释道,高品质黄花菜的价值全在“含苞待放”四个字上——一旦清晨的阳光照射到花田,花蕾会在两小时内迅速绽放,花瓣张开后,不仅口感会变得软烂,营养成分也会流失,收购价格大幅下降。

相关科技平台报道显示,黄花菜学名萱草,其食用价值集中在未开放的花蕾中,此时的花蕾含水量、糖分和蛋白质含量达到峰值,加工后能保持“金针状”的优质形态。而开放后的花朵,纤维变粗,甚至会吸引害虫产卵,完全失去商品价值。

更关键的是,不同产区的“夜采时间差”还藏着气候智慧。山西大同的采摘工通常从晚上8点忙到次日黎明,而宁夏盐池的农户则选择凌晨4点开工——前者为避开清晨强光,后者则利用凉爽时段减少花蕾萎蔫,共同点都是“赶在太阳出山前收完所有花蕾”。体育界人士曾在采访中感慨:“采摘黄花菜每天要工作8-10小时,这种和时间赛跑的精神,和竞技赛场上拼搏的态度十分相似。”

二、从田间到舌尖:黄花菜的“全周期修炼”

夜采只是黄花菜品质管控的第一步,从种植到加工,每一个环节都藏着“保鲜密码”。

1. 种植:选对水土,等足三年

黄花菜是“慢热型”作物,从栽种到丰产需要整整三年。农业信息平台的农技资料显示,它对生长环境有着严格要求:土壤pH值必须在6.0-6.8之间,排水要好,还要保证每天6小时以上的日照。山西大同之所以能成为全国知名产区,正因为火山群地质带来的疏松土壤和昼夜温差,让这里的黄花菜“角大蕊厚”,口感更脆嫩。

种植时间也有讲究,春分前后或秋分时节是最佳栽种期。农户会采用“分株繁殖”的方式,从老株上切下健康分蘖,剪去老根后按“宽窄行”排列——宽行1.5米方便采摘,窄行0.5米保证密度,栽完后还要踩实土壤,只留1厘米的苗尖露出地面。短视频平台上的农技内容还提到,每年4月黄花菜展叶期,必须施高磷高钾肥,这样才能让后续抽出的花苔更粗壮,结出的花蕾更多。

2. 采摘:看颜色,辨形态,快准稳

不是所有花蕾都能夜间采摘,有经验的农户会认准“三标准”:中部金黄、两端翠绿、顶端带“乌嘴”,此时的花蕾饱满度最高,重量可达3-4克。采摘时必须用拇指和食指捏住花蒂基部,轻轻旋转折断,绝对不能拉扯花苔——一旦损伤,后续就不会再长新蕾了。

大同市农业相关部门工作人员介绍,一个熟练采摘工一晚能摘5筐黄花菜,按近年的收购价,40天采摘季下来,一人能有不错的收入,比外出打工更灵活。而在湖南祁东等产区,合作社还会在村口设“即时结算点”,采摘工交完货就能拿到现金,这也让夜采多了份“即时回报”的动力。

3. 加工:蒸晒锁鲜,远离风险

新鲜黄花菜含有秋水仙碱,直接生吃可能带来健康风险,必须经过加工才能安全食用。短视频平台上的食品安全内容给出了明确步骤:采摘后的花蕾要先蒸10分钟,破坏有害物质,然后摊开暴晒3-4天,直到含水量降到15%以下。如果遇到阴雨天,就用烘干设备处理,温度控制在60℃左右,既能杀菌又能保留营养。

加工后的黄花菜价值会显著提升:鲜品每斤收购价约3元,制成干品后价格大幅提高。福建向阳乡的农户就通过这种方式,让20亩黄花菜获得可观产值,成为乡村发展的重要产业。保存时还要注意防潮,一旦发霉就会产生有害物质,所以必须用密封袋装好,放在干燥通风处。

三、夜采背后的产业经:小黄花撑起大民生

在山西大同云州区,黄花菜早已不是普通农作物,而是带动当地群众增收的重要产业。当地政府统计显示,仅唐家堡村,靠种植黄花菜的人均收入就超过全国平均水平,且每年保持稳定增长。夜采不仅是农事活动,更成了村民的“社交时刻”——凌晨收工后,大家会聚集在村口大树下,一边称重分级,一边交流采摘技巧,结算收入时的欢声笑语,成了乡村夜晚最温暖的声音。

为了守护这份“夜间经济”,产区还在不断升级技术:生物防治取代化学农药,用低风险药剂防治蓟马,既无残留又环保;部分合作社开始试用小型采摘机,虽然还不能完全替代人工,但已能提高30%的效率。从矿灯下的人工采摘,到标准化的加工流水线,黄花菜的“黑夜约定”,正在书写着现代农业的新故事。

下次吃到金黄脆嫩的黄花菜时,不妨想想那些深夜里的矿灯——每一口鲜香,都是农户与时间赛跑的成果,也是土地对辛勤者的最好回馈。

来源: 科普文讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅