空间感知失调的影响与应对

很多家长都会有这样的困惑:自家孩子明明性格不坏,却总在社交里“融不进去”——集体游戏时总慢半拍、和同伴交流时眼神躲闪、一到陌生场合就紧张逃避。别先急着给孩子贴“内向”“不合群”的标签,这些“笨拙”表现背后,可能藏着一个容易被忽视的原因:空间感知失调。

空间感知不是简单的“认路”“辨方向”,而是一套关联身体与环境的复杂系统,核心涉及三大感官能力,任何一项发育不足,都可能影响孩子的社交表现:

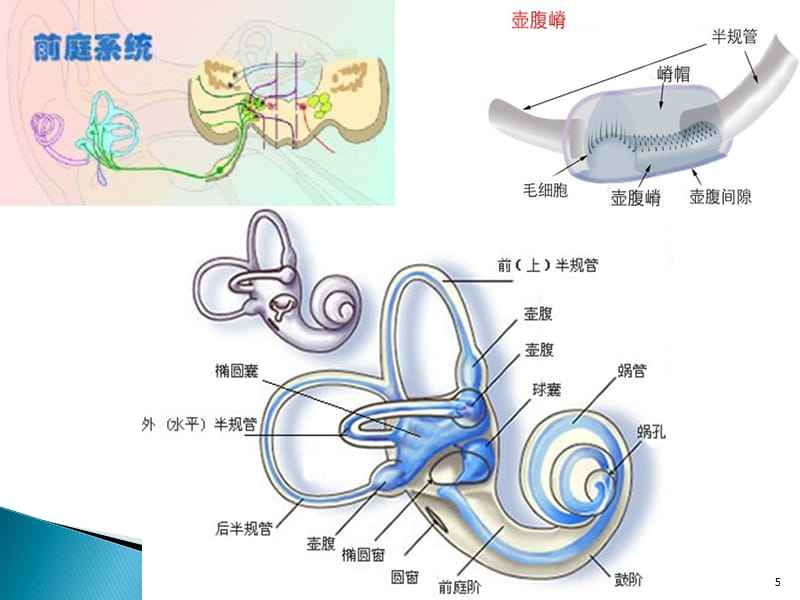

1. 前庭觉:身体的“平衡导航仪”,失衡会让孩子变“冒失”

前庭觉位于内耳,负责感知头部位置、控制身体平衡,是孩子在空间中“灵活行动”的基础。若前庭觉发育不足,孩子会像没带“导航”一样,在社交场景里频频“出错”:

- 玩追逐、接力游戏时,总不小心撞到同伴或桌椅;

- 上下楼梯、走不平的路时容易摔跤,被同学调侃“笨手笨脚”;

- 坐旋转木马、荡秋千后容易头晕,不敢参与集体游乐项目,慢慢被同伴疏远。

这些“冒失”行为会让孩子在社交中受挫,逐渐变得不敢主动融入。

2. 本体觉:身体的“动作控制器”,薄弱会让孩子显“僵硬”

本体觉能让孩子感知自己手脚、躯干的位置和力量,简单说就是“能控制自己的身体”。若本体觉发育不良,孩子在社交中的肢体表现会格外“不自然”:

- 集体跳操、表演节目时,动作跟不上节奏,要么幅度太大、要么僵硬卡顿;

- 和同伴玩“老鹰捉小鸡”时,跑跳姿势别扭,总被抓到或跟不上队伍;

- 甚至日常递东西、握手时,力度要么太轻要么太重,让对方不舒服,影响互动好感。

这种“不协调”会让孩子在群体中显得“格格不入”,慢慢主动退出社交活动。

3. 视觉空间感:社交的“信号解码器”,不足会让孩子遇“沟通障碍”

视觉空间感负责判断物体的距离、大小,以及他人的眼神、肢体动作传递的信号,是社交中“读懂别人”的关键。若这一能力不足,孩子会在沟通中“接不住信号”:

- 和人说话时,要么不敢对视,要么盯着对方太久让人尴尬;

- 同伴用手势示意“过来一起玩”,他却没看懂,错过互动机会;

- 小组合作搭积木、拼图时,无法判断零件的位置关系,帮不上忙,逐渐被小组“边缘化”。

这种“沟通错位”会让孩子觉得“和别人聊不到一起”,慢慢害怕社交。

3类训练 家庭支持,帮孩子改善空间感知,轻松融入社交

发现孩子有类似表现,不用焦虑,通过针对性训练和家庭引导,能有效帮孩子提升空间感知能力,改善社交状态:

第一类:动态平衡训练,激活前庭觉

多带孩子做需要“感知空间变化”的活动,刺激前庭系统发育,让孩子在空间中更“稳”:

- 每天10-15分钟跳绳,从慢节奏单脚跳过渡到双脚跳,锻炼身体平衡与节奏;

- 每周2-3次荡秋千、滑滑梯,让孩子感受身体随高度、速度变化的空间感;

- 在家玩“蒙眼走直线”游戏,家长在旁保护,让孩子靠身体感知保持方向,提升空间定向能力。

第二类:肢体控制训练,强化本体觉

通过力量与协调性训练,让孩子更“会用”自己的身体:

- 鼓励孩子爬爬架、攀岩墙(做好安全防护),感受手脚用力的方式,提升肢体协调性;

- 每天做5-10分钟简易运动,如俯卧撑(可跪姿)、仰卧起坐、单脚站立,增强核心肌群力量;

- 日常让孩子自己系鞋带、叠衣服、整理书包,通过精细动作锻炼对身体的控制感。

第三类:家庭支持,给孩子社交的“底气”

训练之外,家长的态度是孩子克服社交困难的关键,做好这两点很重要:

- 不指责、多鼓励:孩子社交受挫时(比如撞了同伴、没跟上游戏),别骂“你怎么这么笨”,而是说“没关系,下次我们试试先看好方向再跑”,帮孩子分析问题,积累信心;

- 用亲子游戏“练社交”:在家玩搭积木、扔接球、角色扮演(比如“超市购物”),过程中引导孩子观察家长的眼神、手势,教他用动作回应,既练空间感知,又学社交技巧。

每个孩子的成长节奏不同,空间感知能力的发育也有快有慢。当孩子在社交中表现“笨拙”时,别急于否定他,先观察、再引导。通过科学训练和温暖支持,孩子会慢慢找到自己的节奏,自信地融入集体,享受和同伴相处的快乐。

来源: 于丽医生科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

于丽医生科普

于丽医生科普