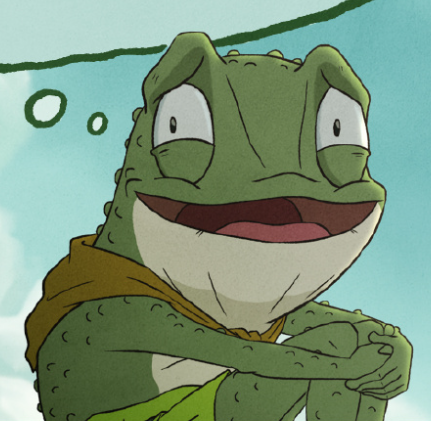

日前热映的《浪浪山小妖怪》

大家都看了吧!

片中有这样一个情节:

双狗洞大王即将把蛤蟆精投入水中烹煮时,它说道:

“这些疙瘩里,都是毒!”

这话并非它为求活命而随口编造的

—— 它皮肤上的那些疙瘩,

确实藏着剧毒。

图源:电影《浪浪山小妖怪》官方微博

01

“我的疙瘩有毒” 是真的!

“癞蛤蟆” 这个词想必大家都不陌生,它大多指的是中华蟾蜍。蟾蜍皮肤粗糙,布满大小不一的疙瘩,这是它们与青蛙最显著的区别之一。

在蟾蜍的耳后和皮肤腺体中,储存着一种乳白色的毒液,其核心成分包括蟾蜍毒素和肾上腺素类似物。这些毒素一旦释放便会造成致命打击,蟾蜍毒素会抑制心肌细胞的钠钾泵,引发心律失常和心脏骤停。肾上腺素类似物则会导致血压骤升,甚至引发抽搐和昏迷。误食蟾蜍的人,通常在短时间内就会出现中毒症状,严重者会因呼吸衰竭死亡,且目前尚无特效解药。

此外,如果直接接触蟾蜍,皮肤可能出现红肿、红疹、瘙痒等不适,甚至引发荨麻疹、接触性皮炎等过敏性皮肤病;若其毒液不慎进入眼睛,还会导致视力下降、眼部红肿、瘙痒等问题,严重时可能造成失明。因此,在遇到蟾蜍时,千万不要随意触摸。

新闻截图

02

蟾蜍药用有讲究,民间偏方不可取

在传统中医药体系中,蟾蜍是极具药用价值的动物药材,其多个部位均可入药,干蟾皮、蟾舌、蟾肝、蟾胆均有明确药用记载。其中最常见的蟾酥,就是取蟾蜍分泌的白色黏液,经特殊加工制成的,它是六神丸、麝香保心丸等经典中成药的核心成分。

但是,利用蟾蜍入药要求极高。蟾蜍的药用价值完全建立在科学加工的基础上,其毒性成分需通过特定工艺去除或控制剂量。

现实中却存在诸多危险的民间用法,有人坚信食用蟾蜍能 “清热解毒”,将活蟾剥皮后剁碎煮汤;有偏方称蟾蜍皮晒干研磨敷贴可治恶疮;甚至有人直接用新鲜蟾蜍泡酒,声称能治疗癌症。这些做法实则是在拿生命冒险,万万不可尝试!

03

生态圈的 “六边形战士”

蟾蜍具有不可替代的生态价值。据悉,成体蟾蜍每晚可消灭害虫数量达自身体重的三倍,年捕食量最高可达数万只。其蝌蚪则以藻类、水生昆虫幼虫为食,能抑制水体中蚊虫幼虫的繁殖,间接减少疟疾、登革热等虫媒疾病的传播风险。这种天然的控害能力可降低农田农药使用量,减少化学污染,助力生态农业发展。

蟾蜍对环境变化极为敏感,是优秀的“生态指示物种”。它们的皮肤裸露且具有渗透性,水体、土壤中的污染物(如重金属、农药)易通过皮肤进入体内,导致其种群数量下降或畸形率升高。因此,蟾蜍的生存状态可直观反映环境质量,为生态保护提供预警信号。

作为食物链的重要环节,蟾蜍既是捕食者也是猎物。其幼体蝌蚪是鱼类、水鸟的食物来源,成体则是蛇类、猛禽、小型哺乳动物的猎物,通过能量流动将低营养级生物的能量传递给更高营养级,维持着生态系统的能量平衡和生物多样性。

此外,它们的排泄物富含氮、磷等元素,可作为植物的天然肥料。死亡后的残体经分解者分解,将养分回归土壤和水体,促进生态系统的物质循环。

04

“汪星人”为什么沉迷舔蟾蜍?

在澳大利亚,不少狗狗迷上了舔甘蔗蟾蜍。甘蔗蟾蜍的耳后和脊背有毒腺,会分泌含“5 - 甲氧基 - 二甲基色胺” 和 “蟾毒色胺” 的毒液。这类毒液能穿透血脑屏障,仅几毫克就会让人或动物产生强烈的迷幻感,其中前者的迷幻强度是人工合成二甲基色胺的10倍。

舔过蟾蜍的狗,会眼神涣散、翻着白眼,不停地旋转、跳跃,还会异常兴奋地追逐幻觉中的蝴蝶或昆虫。这种“舔蟾蜍” 的行为如同吸毒,会引发心跳加快、呼吸困难、牙龈红肿、口水直流、全身痉挛等一系列症状,严重时甚至会致命。

网友评论国内也有不少网友分享自家狗狗咬过蟾蜍后,出现了口吐白沫的反应。所以,铲屎官们一定要照看好身边的“汪星人”,避免它们接触蟾蜍。

图源:电影《浪浪山小妖怪》官方微博

在电影的最后,

双狗洞的二当家认为自己是喝了

煮蛤蟆精的那口“汤",

才获得了“不死”之身,

你觉得呢?

作者:四月

来源: 上海市科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助