1988年的9月7日,我国首次成功发射气象卫星并发回第一幅云图照片。这颗卫星就是“风云一号”A星,这是中国自行研制和发射的第一颗极地轨道气象卫星。它的成功发射,使我国告别了20多年来依靠接收国外气象卫星预报天气的落后被动局面,具有划时代的意义。而今,回望风云卫星那段最初的岁月,气象科技发展历程依然清晰,气象精神历久弥新。

起步,气象卫星研发迫在眉睫

我国自然灾害频发,气象卫星监测对气象预报和防灾减灾意义重大。早年,全球仅有美国和苏联拥有气象卫星,我国自主研发了接收机,能直接从传真机打印国外气象卫星云图用于天气预报。但这些云图只是简单的“黑白图像”,未经过定量处理,无法深入挖掘原始数据、反演各类气象要素的定量和图像产品,应用范围受限。因此,自主研发气象卫星刻不容缓。

1969年,周恩来总理提出:“我们要搞自己的气象卫星。”尽管当时国民经济面临重重困难,党中央、国务院和中央军委仍果断决策,要研制气象卫星,推动气象现代化建设。

1970年5月,气象卫星筹备组应运而生。经过一年多的精心筹备,1971年,中央军委正式批复组建卫星气象中心站,这便是国家卫星气象中心的前身。1972年3月,气象卫星研制正式被列入国家计划,我国气象卫星事业由此扬帆起航。

1977年,我国第一颗气象卫星总体技术计划协调会顺利召开,标志着气象卫星工程建设正式启动,同时将我国极轨气象卫星命名为“风云一号”。这一名称,正是取自风、云这两个极具代表性的气象要素。

钻研,艰难困苦玉汝于成

1978年,国务院批复同意北京、广州、乌鲁木齐三地设立气象卫星数据地面接收站。为选合适站址,选站小组耗时两年多,在三地来回奔波测量电磁环境,最终敲定。

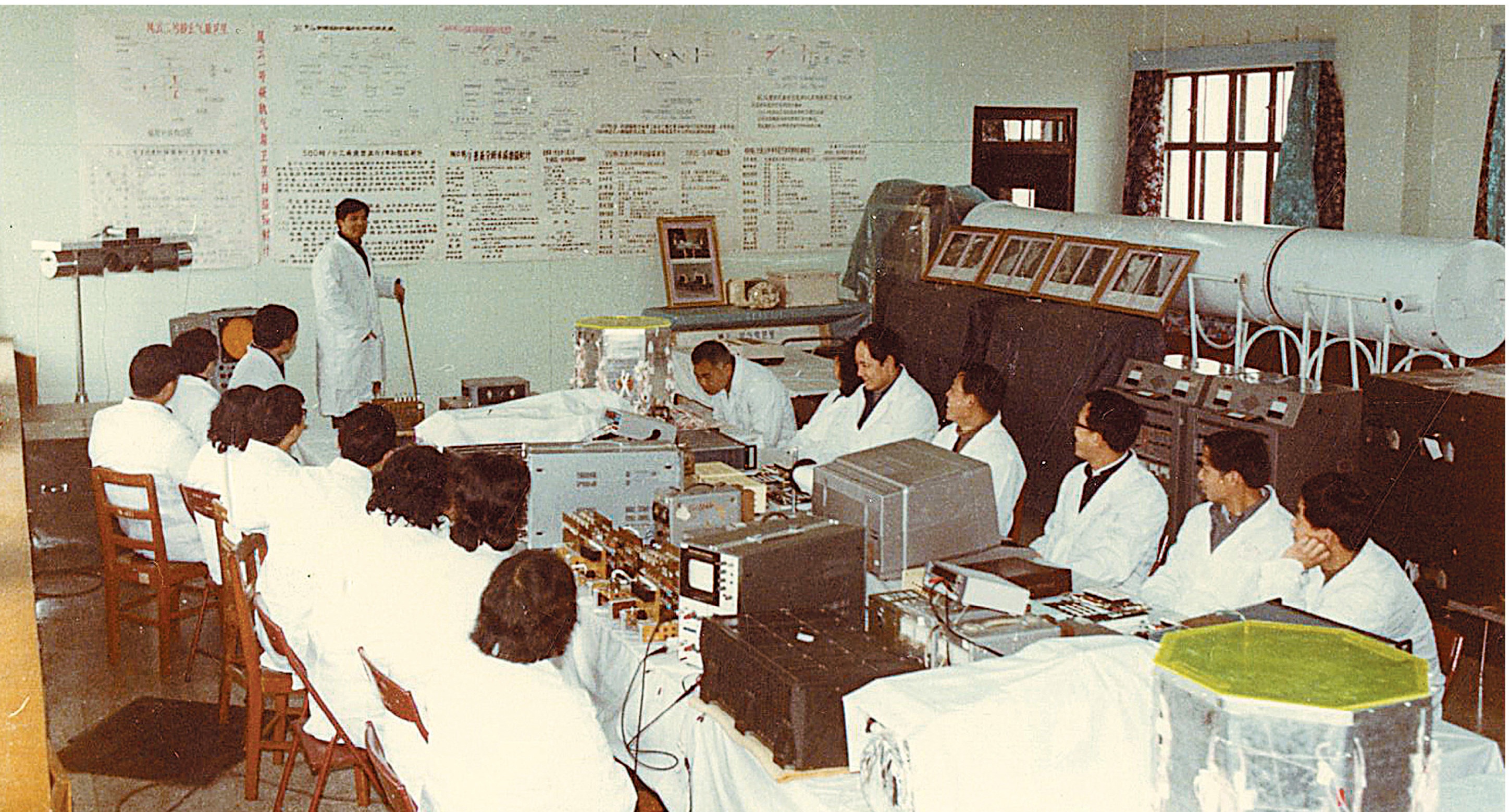

有了接收站,数据处理难题接踵而至。1979年,美国气象卫星大气探测专家比尔·史密斯访华,向我国推广威斯康星大学开发的气象卫星探测资料处理软件。彼时,我国科研人员近10年探索已掌握大气辐射传输理论,这套软件成了他们学习开发卫星资料处理软件的优质教材。但想掌握并应用这套程序,得下苦功分析消化、调试程序,这在当时难度极大,因为大家才刚开始学计算机编程。

风云一号气象卫星应用系统总设计师范天锡回忆,大家手绘框图、注释,做逻辑分析,提炼数据处理方法,撰写分析文档。调试在M170计算机上进行,上机时间宝贵,每人每周仅一两个小时,常安排在夜间。

20世纪70年代末到80年代初,在那台运算速度还不到如今笔记本电脑1%的M170计算机上,国家卫星气象中心团队靠一个个“一小时”,成功“通关”这套程序,磨砺出一支卫星资料定量处理队伍。

掌握气象卫星资料处理软件开发技术后,要建设风云一号气象卫星资料定量处理系统,需大量软件及开发平台。但小型计算机无法处理海量卫星资料和软件开发任务。于是,国家卫星气象中心业务人员大胆提议:不买软件,自己开发,所有资金用于购买硬件系统。决定引入一套更先进的计算机系统。

最终,中方提出的方案脱颖而出。研发团队全力以赴,成功完成了软件开发任务。1985年,中国NOAA卫星资料处理系统二期项目顺利建成。1987年,团队在该系统的计算机上,着手进行风云一号资料处理软件的开发。在卫星发射前半年,他们成功开发出包含14个软件包的应用软件,涵盖卫星轨道预报、卫星资料预处理、海面温度处理、大气探测资料处理、专业服务处理、风云一号卫星在轨性能测试与检验,以及数据存档和分发处理等多个方面。

发射,首张风云卫星云图亮相世界

十几年间,我国气象卫星及地面应用系统从零起步,逐步发展。1987年大兴安岭特大森林火灾中,气象卫星遥感技术发挥关键作用,助力火灾扑救。随后,时任国务院总理李鹏要求加速极轨和静止气象卫星发射。

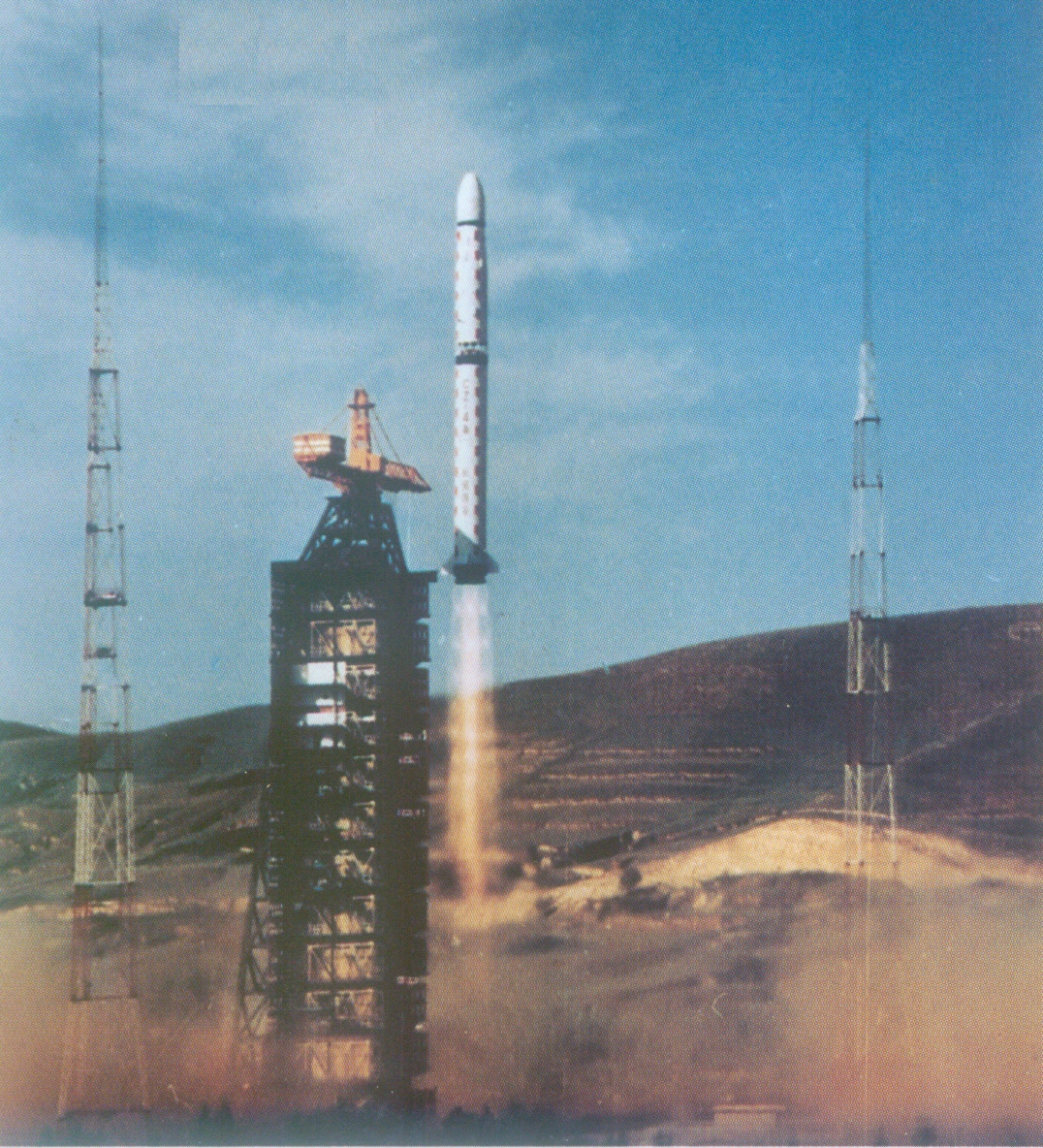

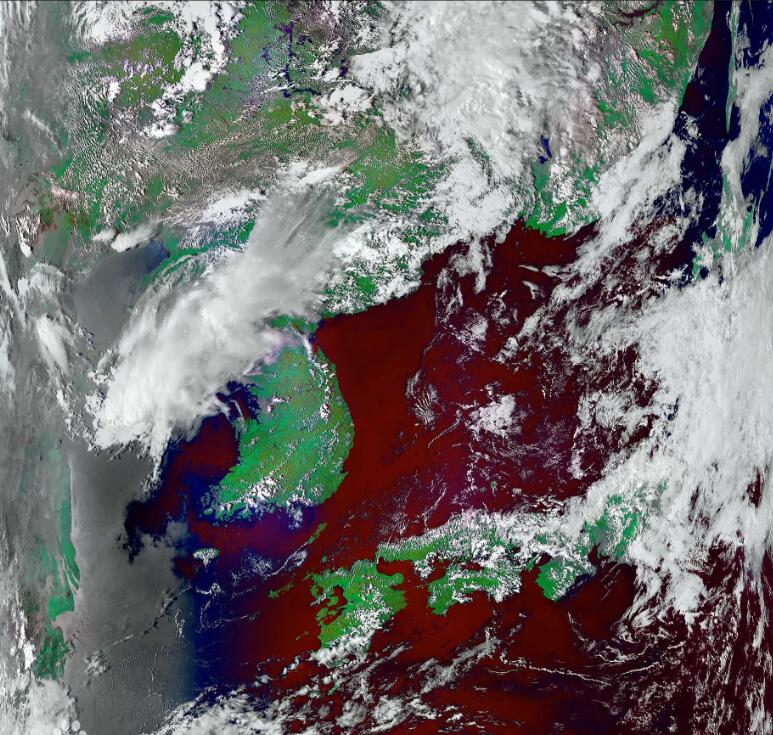

1988年9月7日,风云一号A星在山西太原由长征四号火箭发射。入轨首圈,约14分钟后,广州气象卫星地面站率先收到几百帧云图,并实时传至国家卫星气象中心,这是中国气象卫星从太空传回的首批信息。首幅可见光云图显示太阳初升景象,图像清晰、层次丰富。

风云一号A星首幅卫星图像

在世界气象组织二区协第九届会议上,时任世界气象组织主席、中国国家气象局局长邹竞蒙展示卫星云图,宣布这是中国首颗气象卫星——风云一号A星数小时前提供的图片。

风云一号A星是我国自主研制发射的首颗气象卫星,标志我国航天技术达新高度。它有5个探测通道,可探测日夜云图、地表、海洋水色、水体边界、冰雪覆盖及植被情况等,主要用于天气预报、气候预测、自然灾害及全球环境监测。

发射39天后,卫星姿态失控失效。虽仅在轨39天,但风云一号A星的成功发射意义重大,标志我国成为少数能独立研制、发射和运行气象卫星的国家之一。

参考来源:中国气象局、中国科普网、澎湃新闻

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助