**1925****年9月5日,**最后一个被发现的天然元素——“铼”

1925年9月5日,德国纽伦堡的德国化学家联合会会场内气氛热烈。当沃尔特・诺达克与妻子伊达・泰开走上讲台,展示出一小份闪烁着金属光泽的化合物样品时,他们或许未曾想到,这个时刻将永久载入化学史册。这对德国化学家夫妇宣布,他们发现了元素周期表中最后一个天然存在的元素——铼(Rhenium),为门捷列夫预言的元素拼图补上了关键一块。

德国化学家伊达・泰开

铼的发现并非偶然。早在1869年门捷列夫发表元素周期表时,就预言了一种与锰相似的“次锰”元素存在。1914年,英国物理学家莫塞莱通过X射线光谱分析确定了该未知元素的原子序数为75,为寻找它提供了理论依据。但由于铼在地壳中的丰度仅为十亿分之一,且从不形成独立矿床,总是以微量杂质形式藏身于其他矿物中,使得它的发现之路异常艰难。

从1921年开始,诺达克夫妇花费四年时间,系统分析了1600多种矿物和岩石样本,从中浓缩出400多种产物。他们受到X射线光谱学进展的启发,邀请德国柏林光谱学专家奥托・伯格加入研究。三人团队创新性地将X射线衍射技术应用于元素探测——当X射线照射矿物样本时,每种元素会产生特定波长的特征谱线,就像元素的“指纹”。1925年,他们在铌铁矿和铂矿的光谱中发现了未知特征峰,通过莫塞莱公式计算,确认这就是75号元素的特征信号。

为纪念流经德国的母亲河莱茵河(Rhine),他们将新元素命名为“Rhenium”,元素符号定为Re。这个命名背后还有一层深意:莱茵河在一战中曾是德国东部的重要战线,寄托着科学家对和平的期盼。当时的科学共同体对这一发现充满期待,因为这不仅填补了周期表的空缺,更验证了元素周期律的普适性。

金属铼

为证实这一发现,诺达克夫妇面临着更艰巨的挑战——提取纯铼金属。他们处理了约660公斤的辉钼矿(一种含钼的硫化物矿物),经过复杂的焙烧、浸出和还原工艺,终于在1928年获得了1克纯铼粉。这一过程相当于在数十辆卡车的矿石中寻找一颗米粒,其艰难程度可想而知。正是这种坚持不懈的努力,让他们在1931年获得了德国化学会的李比希奖章。

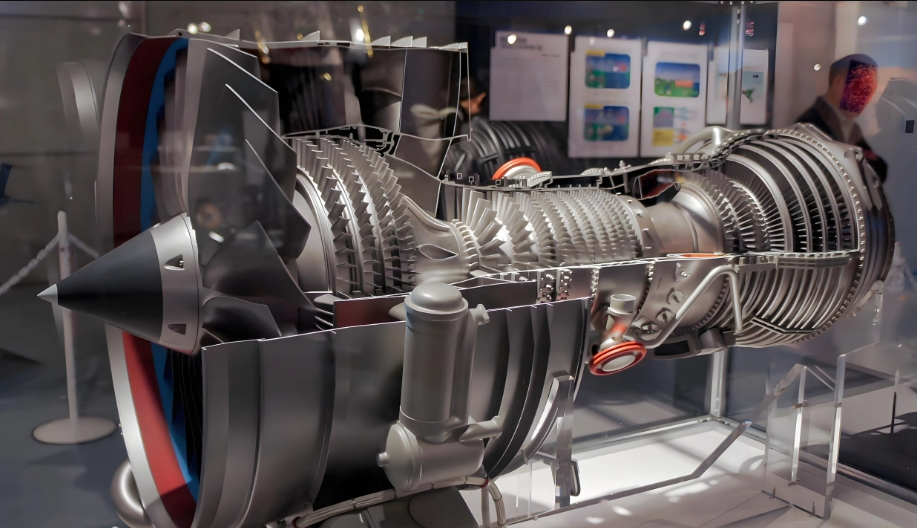

铼的独特性质很快展现出巨大价值。它是熔点第三高的金属(3185℃),沸点则高居所有元素之首(5590℃),具备优异的高温稳定性和抗蠕变性能。当它作为添加剂加入钨、钼等合金时,能显著提升材料在极端条件下的强度和塑性,这种“铼效应”使其成为航空航天工业的关键材料。如今,全球近80%的铼产量用于制造航空发动机涡轮叶片,在高温高压环境中保障发动机的可靠运行。

铼是制造航空发动机的关键材料之一

从莱茵河畔的科学宣告到现代航空发动机的核心材料,铼的故事见证了基础科学研究的深远影响。诺达克夫妇用四年光阴在微观世界中寻宝,不仅完善了元素周期表,更无意间为人类征服天空提供了关键材料。

参考来源:澎湃新闻、腾讯网、人民资讯

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助