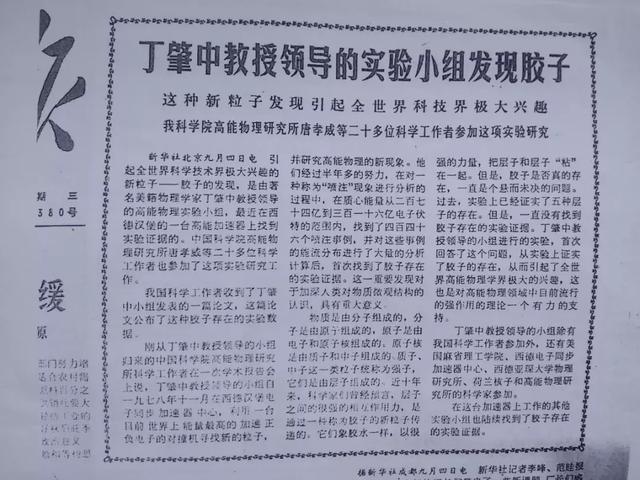

1979年9月4日,世界顶级物理学术周刊《物理评论快报》发表文章,正式宣布由诺贝尔奖获得者丁肇中领导的科研小组发现了胶子。在中科院院士陈和生看来,胶子的发现,不但是人类对物质世界认识的巨大进步,而且也是当年邓小平同志推进中国科技改革重大举措的结果。

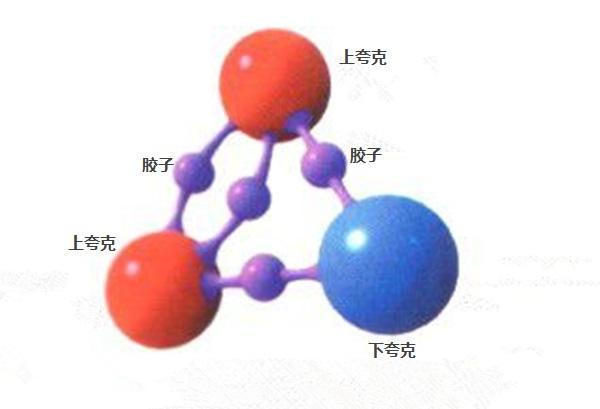

胶子示意图

开启中外科技交流的国门

1977年8月17日,刚复出不久的邓小平会见了美籍物理学家、诺贝尔奖得主丁肇中教授。经商议,双方决定选派中国物理学家前往丁肇中在德国汉堡的实验室参与工作,以助力中国培养高能物理领域的人才。

1978年1月,由中科院高能物理所唐孝威研究员带队的中国物理学家团队,抵达汉堡的德意志同步加速器中心,参与丁肇中在PETRA正负电子对撞机上开展的Mark-J实验。

中科院院士、中科院高能物理所原所长陈和生指出:“唐孝威等人赴国外交流,是中国科技对外开放进程中的关键里程碑。此后,众多中国访问学者与留学生陆续前往西欧、日本、美国等发达国家深造,对中国科技发展意义重大且影响深远。”

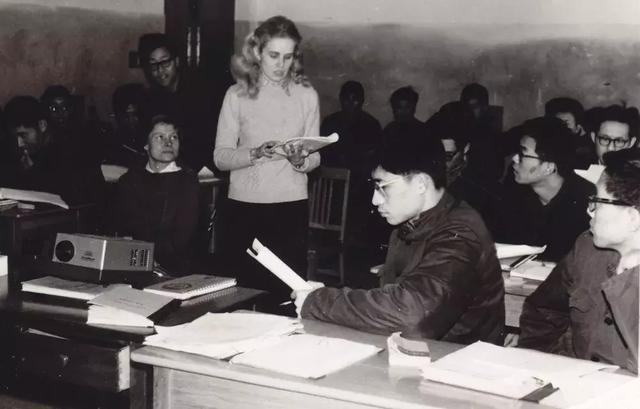

1978年11月,陈和生(前排右二)赴德前在中科院高能所参加培训班

陈和生作为第二批赴丁肇中小组工作的科研人员,于1979年4月抵达汉堡。鉴于首批赴丁肇中小组工作的中国人年龄普遍偏大,第二批人员选拔时侧重挑选年轻科研人员。1978年考入中科院研究生的陈和生有幸入选。经过一段时期的培训,陈和生等15名研究生也前往汉堡,与首批人员共同开展Mark-J实验。此后十余年,每年都有中国物理学家被派往丁肇中领导的实验组工作学习。

参与高能物理重大发现全过程

1978年11月,德国汉堡的Mark-J实验室内,丁肇中团队借助当时全球能量最强的加速器,让正负电子上演了一场“极速对撞”,旨在探寻新粒子的踪迹。历经半年多不懈探索,该团队首次捕获胶子存在的确凿证据。

分子由原子筑成,原子内藏电子与原子核,原子核再分质子与中子,而质子、中子则由夸克携手构成。但夸克如何相聚成质子与中子?半世纪前,科学家妙笔生花,预言夸克间藏有“粘合剂”——胶子,它如胶水般将夸克紧紧相连。然而,预言终是空中楼阁,需实证支撑。Mark-J实验团队便是这探寻之旅的先锋之一。

1979年8月,Mark-J实验团队迎来重大突破,观测到“三喷注”奇景。正负电子对撞后,理应诞生两股背道而驰的夸克喷流,却意外现出第三股。依据理论推演,科学家推测,这或是胶子现身的信号。

随即,团队在计算机上构建有胶子与无胶子的模拟场景,与实验结果细细比对,终确认第三喷流源自胶子发射。丁肇中团队的这一发现,首次为胶子理论筑起了坚实的实验基石。

1979年9月4日,Mark-J实验团队在《物理评论快报》上振奋发布其成果——《佩特拉对撞机上的三喷注事件发现及量子色动力学检验》,此成果赢得国际高能物理学界一致赞誉。

当年发现“胶子”时的国内媒体报道

值得一提的是,20余位中国物理学工作者深度参与此实验,从Mark-J探测器的精心设计、安装调试,到实验数据的精准采集、深度分析,再到计算机的在线、离线精细剖析,均留下他们辛勤耕耘的足迹。丁肇中对此给予高度评价,盛赞中国物理学工作者在胶子发现历程中的卓越贡献。

中国科技界开始加入到国际最前沿领域

改革开放之初,中国科技水平整体远不及西方发达国家,在高能物理研究领域亦是如此。不过,与其他研究领域相比,高能物理研究通常需要多国科学家携手合作,尤其是建造大型科学装置,往往需汇聚多国财力与人力。

陈和生表示:“小平同志敏锐抓住高能物理研究需国际合作这一契机,果断作出决策,派遣中国科研人员参与国际交流合作。此举打开了中国向西方科技发达国家学习的大门,推动了中国科技界的改革开放,进而促使中国科技在40年里实现快速发展。”

邓小平同志会见丁肇中

作为当年中外高能物理研究国际交流的亲身参与者,陈和生认为,中国高能物理学工作者前往丁肇中小组学习交流,是中国科技界改革开放进程中具有里程碑意义的重要事件。

陈和生称,那次合作交流让“我们更深入地了解到科技强国发展科学的方式,以及世界著名科学家领导科研的方法,还学习了当时全球最先进的技术手段。总之,我们接受了严格的科研训练,掌握了科研管理方法”。

首批赴德参加丁肇中实验组的10位中国物理学家合影

“从Mark - J实验组回国后,中科院高能物理所开始借鉴国际高能物理研究的模式,构建起具有中国特色的高能物理研究平台,也为我国后续研制首个大型科学装置——北京正负电子对撞机培育了众多人才。”陈和生说。40多年前,中国高能物理学工作者前往德国汉堡,这是一次具有破冰意义的旅程,它使中国科技界开始融入国际最前沿领域。

参考来源:《科技日报》《中国科学报》、新华网

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助