八一电影制片厂在1958年拍摄的故事片《永不消逝的电波》中讲述了党的隐蔽战线上的英雄故事。这部电影的编剧之一,正是在隐蔽战线上工作多年、我党第一个无线电台的建立者李强。他的故事,可以说既励志又传奇。

走上革命道路

李强出身于书香世家,自小便受到良好的私塾教育。他到浙江杭州就读宗文中学后,读到了《新青年》并深受启迪,对新文化运动宣扬的“民主”“科学”思想逐渐向往。在写了一篇反对旧礼教的文章后,他被学校开除了。

1925年,在五卅运动的高潮中,在恽代英等共产党员的领导下,李强走上革命道路。6月,李强加入共青团,被共青团上海地委书记贺昌派到曹家渡从事青年工人运动,8月转为中国共产党正式党员。

1926年2月,李强受中共上海区委派遣,回家乡发展组织,组建中共常熟特别支部并担任支部书记。为迎接北伐军和准备上海工人武装起义,他奔波于上海和常熟之间。7月,中共上海区委准备发动武装起义,急需军火、炸药,中共上海区委书记罗亦农把研制火药的任务交给李强,要求他为发动起义做好准备。李强接受任务后,买来石炭酸、硝酸和硫酸等,并把这些材料按一定比例混合,自制成黄色炸药。1927年3月,经过30余小时的激战,党领导的上海工人第三次武装起义取得胜利,李强在起义前制作的炸药、起爆药等全部派上了用场。

研制出中国共产党第一部收发无线电台

为了做出手榴弹和炸药,工科出身的李强恶补化学知识。他到书店里买了几本制作弹药的英文原版书,又在旧书摊上买了一些兵工方面的零星资料,一边琢磨,一边试制,给周恩来留下深刻印象。中共六大召开后,周恩来专门找李强谈话:“我们从现在起要搞短波电台,由你来主持组装收发报机。我相信你有这个条件、这个能力。你是最佳人选。”

当时,国民党也仅有长波电台,用的是最简单的莫尔斯电码,而我党连这样的收发报技术也不具备。在血与火之中艰苦战斗的中国共产党及其武装力量,往往只能依靠人与人的夹带传送,走地下交通线。这是一项艰巨而危险的任务。为了确保情报的安全,传递情报的同志只能采用极为隐秘的方式,用隐形药水或者米汤水将情报写在内衣上,然后贴身穿好,一旦被查出,就将壮烈牺牲。

党中央提出研制更先进的短波电台,就是为了彻底扭转被动、落后局面。李强深感责任重大,他殚精竭虑,像大海捞针一样一点点搜集资料,一点点积累知识,一点点拼凑元器件。同时,他有意识地结交商界人士和无线电专家。所有这些都是在敌人眼皮底下干的,稍不留意露出马脚,就会招致大祸。他后来回忆说:“当时,我需要购买和制作一些无线电零件,得有一个内行人帮助。党中央就把蔡叔厚调来协助我。当时绍敦电机公司已搬到福煦路403号,他在二楼腾出一间过街楼,供我当地下工厂。”

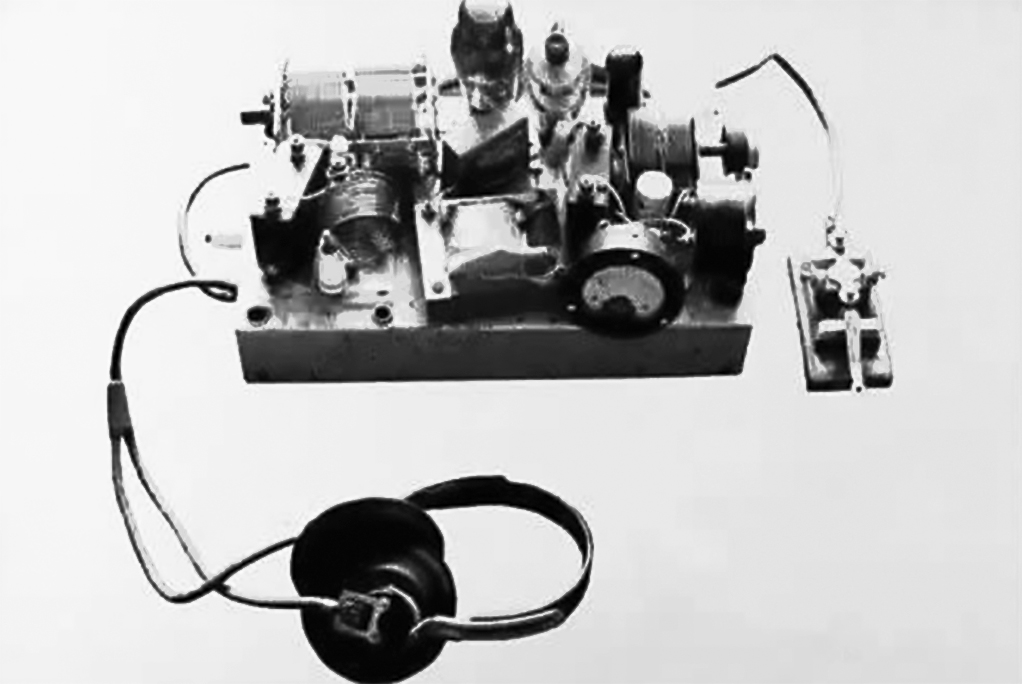

冒着极大风险,经过无数次试验,李强等人终于在1929年春搞出了第一部收发两用的无线电台。国民党迟至1931年年底才用上短波电台传递情报,而此时,我党不仅早已有了第一座电台,而且已经与李强创立的香港台通报成功,借此与南方局及江西、广西等苏区建立无线电通信联系。从此,中国共产党有了“千里眼、顺风耳”,这也被誉为“党的通信史上划时代的革命”。

白手起家办军工毛主席题词鼓励

抗日战争全面爆发后,被组织派往苏联学习的李强辗转回国,来到革命圣地延安,主持中央军委军事工业局的全面工作。他的科学研究能力和组织领导能力都得到了充分施展。

面对陕甘宁边区被封锁的形势和前线的迫切需求,李强心急如焚,他多次对各军工企业说:“只要你们能生产出机器、武器、弹药和各种需要的产品,要什么条件,我都设法保证。”当时的延安一穷二白,在李强的带领下,军工局全体同志自力更生、艰苦奋斗,没有技术工人,就设法召集了一批造枪工人;没有专用设备,就手工加工;缺少原料,就用铁路上的道轨代替;没有铜,就号召前线战士收集子弹壳运到后方,再装上子弹头,做出“复装子弹”……

延安的军工事业和中共早期无线电事业一样,经历了从无到有、从小到大、从单一到全面的快速发展。经过不到一年的努力,军工局制造出了近40台制造枪支的专用机床,由此建成了专门的造枪厂。1939年至1943年,军工局共组织生产步枪9758支、手榴弹58万颗、掷弹筒1500门、炮弹19.8万发、迫击炮弹3.8万发、地雷不计其数,为保护陕甘宁边区、夺取抗战胜利立下了大功。

1944年,李强任延安自然科学院(北京理工大学前身)第四任院长,这是由中国共产党创办的第一所理工科综合大学,是党领导高等科技教育的重要开端。他大胆提出将学院与工厂相结合,走理论与实践相结合的道路,并结合斗争实际,先后开设爆破学、兵器学、工艺学、金属学、炼钢原理、制图学及炸药与爆炸学等课程,培养了大批懂军工、懂理工的干部。因工作成绩突出,李强被授予“边区特等劳动模范”光荣称号,毛泽东为其亲笔题词“坚持到底为李强同志书”,以表彰他对我党抗战事业的巨大贡献。

新中国成立后,李强又继续从事相关工作,为新中国培育出了一代又一代的通信与科技人才。

王文华 汪金宁

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助