1990年9月3日8时53分,太原卫星发射中心的发射塔架上,长征四号甲运载火箭拖着橘红色的火焰直冲云霄。随着“星箭分离”指令的下达,我国第二颗试验气象卫星——风云一号B星顺利进入预定轨道,标志着我国气象卫星技术向着实用化迈出了关键一步。

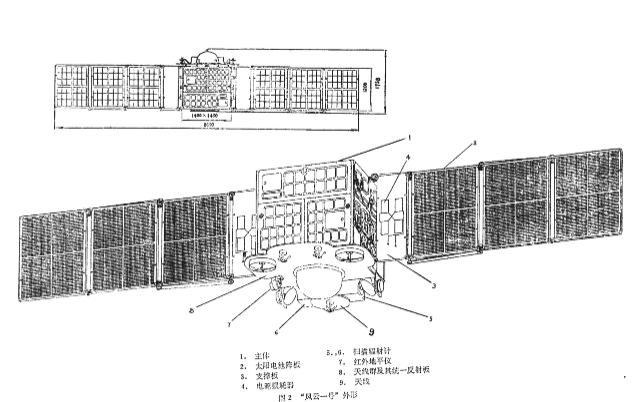

风云一号卫星外形示意图

1970年,周恩来总理就高瞻远瞩地提出“要搞我国自己的气象卫星”,从此拉开了中国极轨气象卫星研制的序幕。1988年,风云一号A星成功发射,但在轨仅工作39天便因姿态失控而失效。正是这次短暂的太空试验,为科研人员积累了宝贵经验,也为B星的改进指明了方向。

作为我国第二代试验气象卫星,风云一号B星在设计上进行了多项关键改进。科研人员在关键设备上增加了备份系统,采取防污染设计解决了红外通道受水汽污染的问题,并改造了发射场的测试环境。卫星搭载的五通道可见光、红外扫描辐射计性能显著提升,其1100米的空间分辨率和2860公里的扫描幅宽,能清晰捕捉地球大气的细微变化。这些技术突破使B星的可见光云图质量比A星更为清晰,红外图像质量已接近当时国际先进水平。

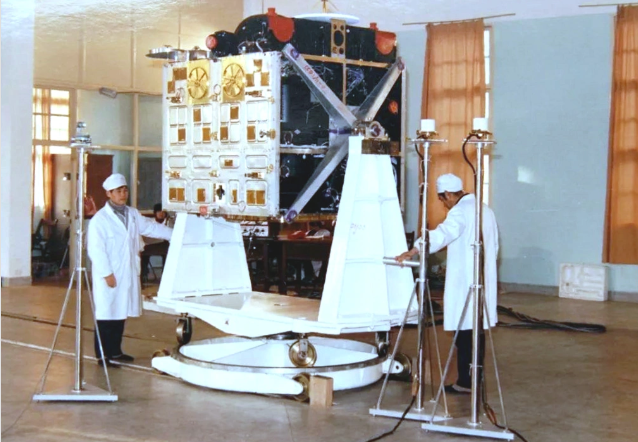

风云一号B星做磁测试

此次发射选用长征四号甲运载火箭,是我国专为太阳同步轨道卫星设计的三级常温液体火箭。它全长41.9米,起飞质量241吨,凭借精准的入轨控制能力,将B星送入了900公里高度的太阳同步轨道。这种特殊轨道让卫星每天能在同一时间经过同一地区,光照条件恒定,不仅保证了观测数据的一致性,还有利于太阳电池帆板高效供电。卫星每天绕地球运行14圈,实现了对全球气象的动态监测。

长征四号运载火箭发射风云一号B卫星

1991年2月14日,正当人们欢度除夕之时,B星因遭遇空间高能粒子轰击,星载计算机突发故障导致姿态失控,卫星以每分钟约10转的速度剧烈翻滚。危急时刻,地面控制团队迅速启动抢救方案,通过启动大飞轮减小章动,经过75天不懈努力,终于使卫星恢复正常工作姿态。这次惊心动魄的太空救援,不仅创造了航天史上的奇迹,其技术方案还获得了国家重大科技成果二等奖。

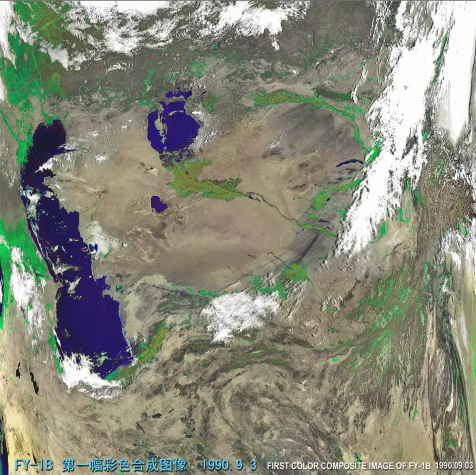

风云一号B卫星第一幅彩色合成图像

尽管B星最终在轨累计正常运行仅285天,未能达到设计寿命,但其科学贡献不容小觑。卫星传回的高质量云图为1990年北京第十一届亚运会提供了精准气象保障。其获取的数据广泛应用于天气预报、植被监测、洪水预警和森林火灾监测等领域,显著提升了我国灾害性天气的监测能力。风云一号B星的研制和运行,为我国气象卫星发展积累了宝贵经验,科研人员深刻认识到卫星长寿命和高可靠性的重要性,这些教训直接指导了后续卫星的研制。2000年,风云一号C星被正式列入世界业务极轨气象卫星行列,标志着我国气象卫星技术达到国际先进水平。

从1990年那颗在太空中顽强工作的B星,到如今形成系列化发展的风云卫星家族,中国气象卫星事业走过了一条艰辛而辉煌的道路。

参考来源:国家航天局、中国气象局、《中国航天报》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助