在恐龙的浩瀚世界中,那些庞大且令人畏惧的肉食性巨兽往往更受关注。我们时常想象着它们在中生代的广袤平原与茂密丛林中穿梭,追捕着无助的草食性动物,并在征服猎物时发出震耳欲聋的咆哮。然而,在这一壮丽的自然历史画卷中,草食性恐龙同样扮演着举足轻重的角色。其中,禽龙作为恐龙研究史上的一个重要里程碑,其地位不容小觑。

禽龙的化石首次在19世纪初的英格兰被发现,它成为第二种被人类正式命名的恐龙。这一发现不仅揭开了恐龙研究的新篇章,更因其牙齿与现今的鬣蜥(Iguana)惊人相似,而被命名为“Iguanodon”,这一名称直译为“鬣蜥的牙齿”,为后来“恐龙属于爬行类”的理论埋下了伏笔。随着研究的深入,科学家们对禽龙的了解日益加深,逐渐还原了这种巨型草食性恐龙在1亿多年前地球上的生活图景。

禽龙,生存于侏罗纪晚期至白垩纪早期,经过漫长的进化,最终进化出高效的植食性特征。它那灵活的颌骨构造,使得它能够轻松咀嚼各类植物;而其平整且坚硬的牙齿,则像是专为磨碎富含纤维的植物而设计的研磨工具。此外,禽龙那修长且强健的后肢,不仅支撑起了它那庞大的身躯,更赋予了它直立够取高处树叶的能力。这样的生理特征,让禽龙在当时的生态系统中占据了独特的地位。

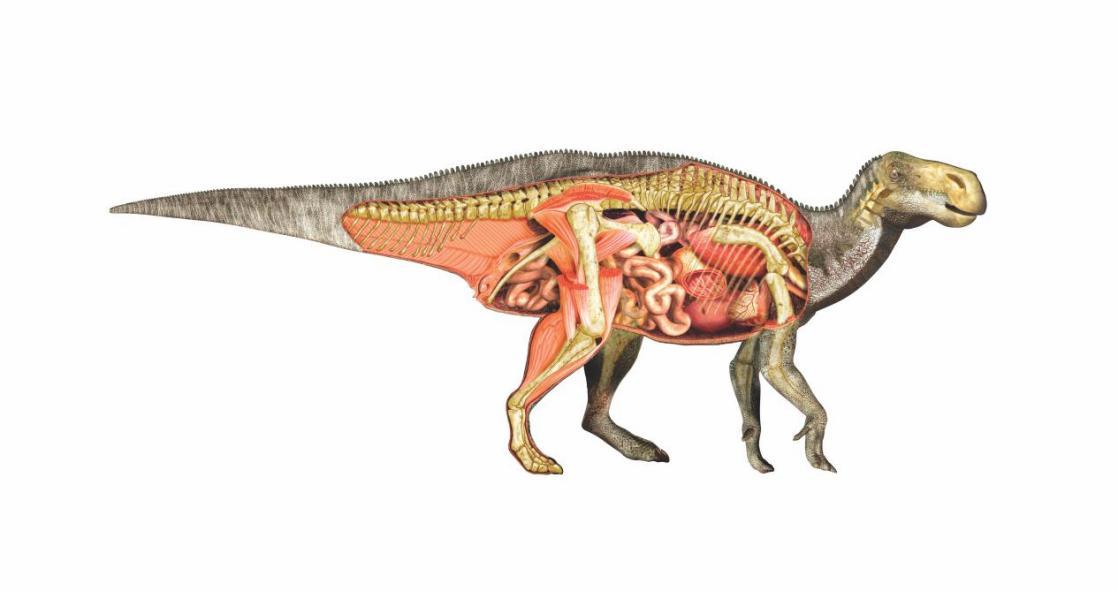

图1 禽龙

与其他大型植食性恐龙类似,禽龙体型庞大;就觅食来说,其身高可谓一大优势。在自卫方面,禽龙虽无尖角或厚重的骨甲,但其群居的习性或许为其提供了额外的保护。就像现代的草食性哺乳动物一样,禽龙可能通过集体行动来降低被捕食的风险。多个草食性物种的共同迁徙,不仅增加了它们发现食物的机会,也在一定程度上起到了相互保护的作用。因此,尽管当时的地球充满竞争与危险,但禽龙仍然能够在北非、欧洲、亚洲、澳洲以及北美洲等多个地区繁衍生息,展现出其强大的生命力。

当我们深入研究禽龙的生理构造时,更多惊人的细节逐渐浮现。其长而重的尾巴,被学界普遍认为用于维持身体的平衡;那修长且肌肉发达的后肢,则是禽龙快速移动的主要动力来源。而其独特的牙齿结构,不仅与鬣蜥相似,更拥有锯齿状表面,这有助于禽龙更好地磨碎坚韧的植物纤维。关于禽龙的消化系统,虽然缺乏直接证据,但科学家推测其消化道内可能存在大量能够分解植物纤维的微生物,这为禽龙提供了持续的能量来源。

图2 禽龙体内结构

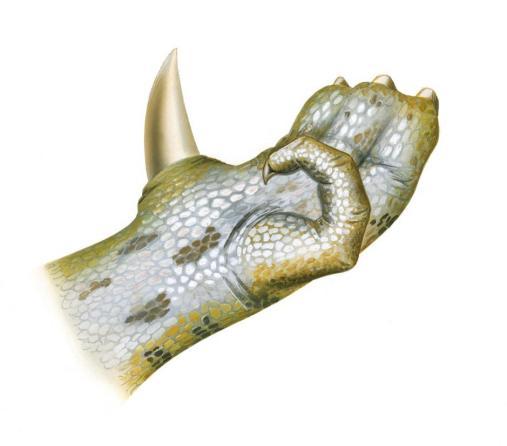

在禽龙的众多生理特征中,其前肢及拇指尖爪的构造无疑是最引人注目的。自化石发现以来,古生物学家就对禽龙的前肢产生浓厚兴趣。其前肢由五根指骨构成,中间的三指粗壮,显然不适合精细操作;而第四指则相对灵活,从掌心向外延伸;最引人注目的莫过于那独特的拇指尖爪,它与其他指骨形态迥异。关于这枚尖爪的功能,学界至今仍存在诸多争议。有人认为它是禽龙自卫的武器,用于防御;甚至有人提出假说,尖爪内可能含有毒腺,能够增强攻击效果。然而,也有人持不同观点,他们认为尖爪仅仅是禽龙用来获取食物的工具。

图3禽龙的拇指

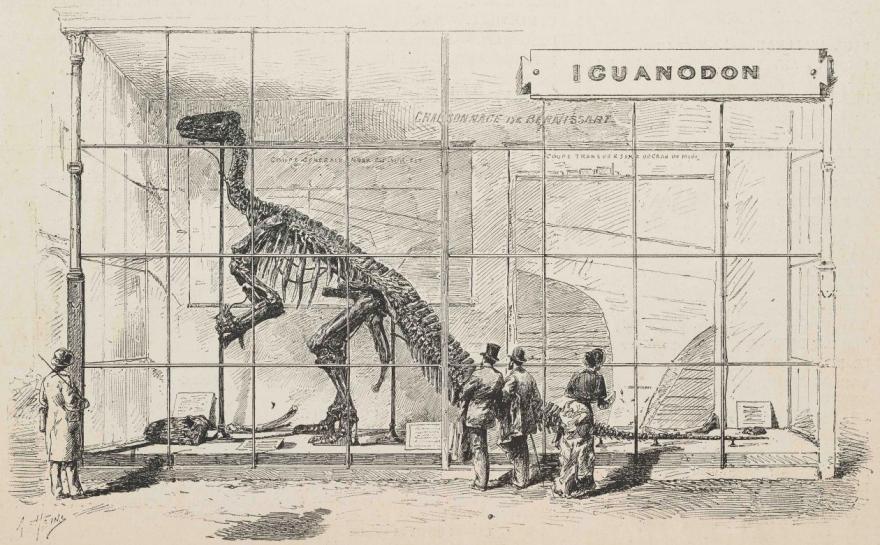

无论禽龙的拇指尖爪究竟有何功能,这一特征都为我们揭示了恐龙演化中的又一特化现象。同时,禽龙的研究也充满了曲折与惊喜。例如,在早期的研究中,由于化石材料的限制,科学家们曾误将禽龙的尖爪复原在其鼻部位置;而后来随着更多化石的发现,这一错误才得以纠正。此外,19世纪70年代比利时矿工发现的30具相当完整的禽龙化石,更是为学界提供了宝贵的资料,使得我们对禽龙的生理构造有了更为深入的了解,并推测其可能具有群居的习性。

值得一提的是,关于禽龙的运动方式,学界也曾有过长期的争议。多年来,科学家们一直认为禽龙是以类似袋鼠的姿态移动的。然而,科学家们逐渐认识到这一观点的局限性。如今,我们更倾向于认为禽龙在常规移动时是采取四足行走的,只有在特定行为时才会采用后肢站立姿势。早期研究认为,禽龙是以类似袋鼠的站姿来进行移动。

图4 禽龙的骨骼

禽龙作为恐龙研究史上的重要里程碑,不仅为我们揭示了恐龙世界的多样性与演化奇迹,更激发了我们对远古生物无尽的好奇与探索欲。通过对禽龙的深入研究,我们不仅能够更加全面地了解这种巨型草食性恐龙的生理构造与生活习性,更能够认识恐龙时代地球生态系统的复杂与繁荣。而禽龙那神秘的拇指尖爪,则如同一个未解之谜,等待着未来的科学家们去揭示它的真正功能。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:陈会忠 中国地震局地震预测研究所研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划