(图片来源:网络)

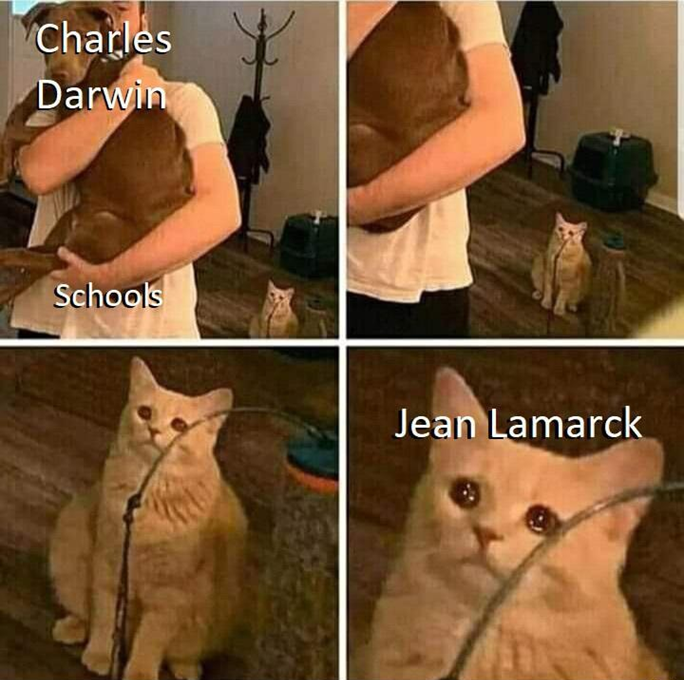

在科学史的“名人堂”里,达尔文稳坐神坛,而拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)则长期被安置在“光荣的失败者”展厅。我们从小就从教科书里学到这个经典对决:长颈鹿的脖子是怎么变长的?

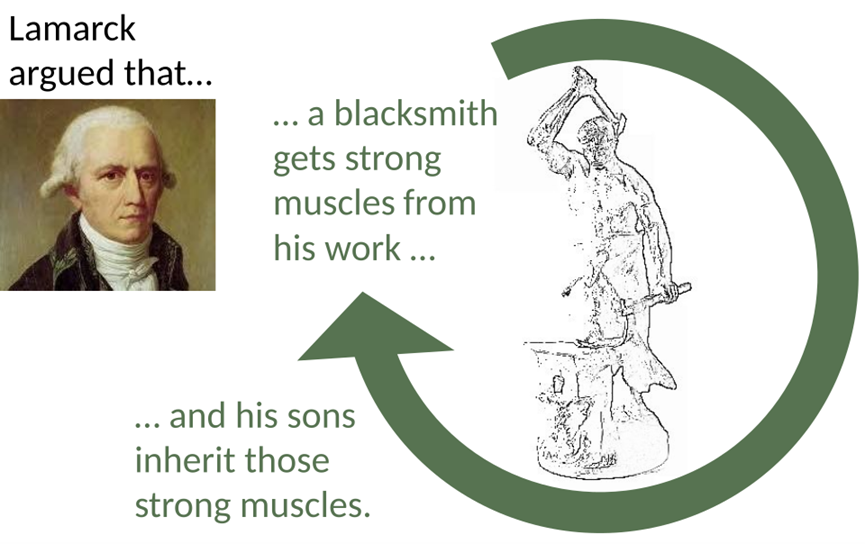

拉马克的答案(常被称为“用进废退,获得性遗传”): 长颈鹿祖先为了够到高处的树叶,拼命伸长脖子。这种后天“锻炼”出来的长脖子,被遗传给了下一代。

达尔文的答案(自然选择): 长颈鹿祖先中,总有一些个体因为随机变异,脖子天生就比同伴长一点。在食物竞争中,这些长脖子个体更容易生存下来并繁衍后代,于是“长脖子”的基因就被筛选、流传了下来。

(图片来源:维基百科)

达尔文的理论因为有坚实的逻辑和后来遗传学的支持,成为了解释生命演化的基石。而拉马克的理论,则因为一个致命缺陷而被抛弃:他无法提供一个合理的生物学机制。 一个父亲举重练出的肱二头肌,怎么可能改变他的生殖细胞,让儿子天生就更强壮呢?这在当时看来,完全是天方夜谭。

但如果我们换一个视角看这个争论:它不仅是两个进化理论的较量,更是一种关于“科学如何修正自身”的示范。在这个故事里,科学并不是靠彻底否定前人前行的,而是在历史的回响中,不断整合新证据、调整模型、完善理论的过程。拉马克的“失败”,并非终结,而是一次迟来的、但至关重要的回归。

一个冬天,三代人的印记

(图片来源:维基百科)

故事要从1944年的冬天说起。二战末期,德国纳粹封锁了荷兰西部,导致当地爆发了严重的饥荒,史称“饥饿冬天”(Dutch Hunger Winter)。在短短几个月里,普通民众每天的能量摄入骤降到不足1000卡路里。

数十年后,科学家们开始研究这段历史对人们健康的长期影响,一个惊人的模式浮现了:

那些在“饥饿冬天”期间,正处于母亲孕期中的胎儿,长大后患上肥胖、糖尿病和心血管疾病的概率,比正常时期出生的婴儿高得多。

这或许还可以用“胎儿时期营养不良导致后天代谢紊乱”来解释。但更令人震惊的在后面:这些影响,甚至传递到了第三代——也就是饥饿幸存者的孙辈身上!

这个发现向传统遗传学发起了挑战。这些孙辈们从未经历过饥荒,他们的父母(饥饿幸存者的子女)也成长在食物充足的年代。他们从祖母那里继承的DNA序列本身,并没有因为饥荒而发生改变。那这种跨越代际的“健康诅咒”,究竟是如何传递的呢?

“幽灵”的真身:表观遗传学

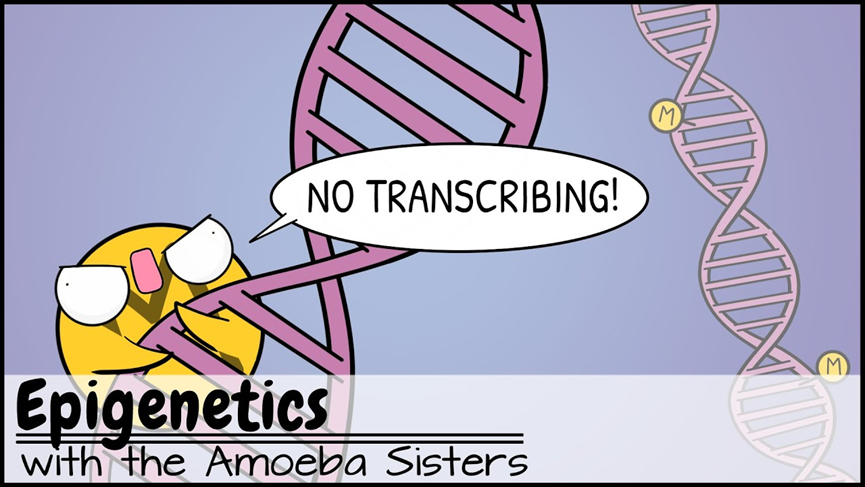

为了解释这个谜题,科学家们引入了一个关键概念——表观遗传学(Epigenetics)。

如果说DNA是一本厚厚的“生命食谱”,记录了制造生命体所需的所有“菜谱”(基因),那么表观遗传,就像是贴在这本食谱上的“便利贴”和“书签”。

(图片来源:网络)

它不改变“菜谱”的文字内容(DNA序列)。但它能通过在某些基因上加上或移除特定的化学标记(就像贴上“重点推荐”或“暂停使用”的便利贴),来调控哪些“菜谱”应该被频繁使用,哪些应该被束之高阁。

现在,让我们用这个“食谱”模型来重新理解“饥饿冬天”的故事:

当胎儿在母亲子宫里经历极度饥饿时,这个严酷的环境信号,就在她的基因组上贴满了“便利贴”。这些便利贴仿佛在说:“外面的世界食物极度匮乏!快!把所有与‘节约能量、储存脂肪’相关的基因都给我打开!把那些‘奢侈消耗’的基因都关掉!”

这是一种快速适应环境的生存策略。然而,当这些孩子出生在食物充足的年代,他们身体里那套“为饥荒而生”的基因表达模式依然在高效运转,导致他们极易将能量转化为脂肪储存起来,从而引发肥胖和代谢疾病。

最关键的是,科学家发现,这些“便利贴”在精子或卵子形成时,有一部分竟然没有被完全擦除,而是被直接传递给了下一代。这,就是拉马克的“获得性遗传”在现代科学中的回响!

从“你死我活”到“携手并进”

拉马克(左)与达尔文(右)(图片来源:维基百科)

那么,这是否意味着拉马克“复仇”成功,达尔文被打败了呢?

完全不是。这恰恰展示了科学思想演化最迷人的一面:一个好的理论会被修正和补充,而不是轻易被推翻。

达尔文的自然选择,依然是解释物种在漫长时间尺度上(成千上万年)如何演化的核心引擎。它塑造的是物种的DNA“食谱”本身。而由表观遗传介导的“类拉马克式”遗传,则更像是一种快速、短期的适应机制。它允许生物体在短短一两代之内,根据环境的变化,快速调整自己的“基因使用说明书”,以应对燃眉之急。

它俩不是竞争对手,而更像是分工不同的合作伙伴。一个是负责制定“百年大计”的战略家(达尔文),另一个是负责应对“突发状况”的战术指挥官(类拉马克机制)。

科学的进步,并非一条直线。它更像一场跨越世纪的对话。今天,我们借助表观遗传学的“语言”,终于听懂了拉马克在200多年前,模模糊糊想要表达的那个深刻洞见。而这个洞见,并没有颠覆达尔文的宏伟大厦,反而让它变得更加精巧和完整。这,就是科学思维的演化:在质疑中前进,在融合中升华。(杨雨鑫)

参考资料:

https://necsi.edu/lamarck-vs-darwin

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6446194/

审核:中国科普研究所副研究员 王大鹏

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱