《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023—2030年)》提出,到2030年,癌症防治核心知识知晓率达到80%以上。科学普及,言之有据。为保证肿瘤知识科普的权威性和严谨性,中国抗癌协会依托《中国肿瘤整合诊治指南》即CACA指南,按照疾病“防筛诊治康”的全流程管理体系,连续四年撰写了《中国肿瘤防治核心科普知识》,以CACA指南核心观点为创作源,全面推进我国肿瘤防治权威科普创作和推广。

2025年全国肿瘤防治宣传周的主题为“CACA指南,我知你知,全程管理,全息发力”。中国抗癌协会组织专家编写了《中国肿瘤防治核心科普知识(2025)》,覆盖28个瘤种、41个技术,以通俗易懂的形式为大家分享核心知识,摘取部分内容,供参阅使用。

问题1:遗传性神经内分泌肿瘤(NENs)患者亲属进行基因检测后,如何根据检测结果制订个性化的早期筛查和随访计划?

核心观点一:明确致病基因类型,针对性评估关联肿瘤风险。

观点解读:通过基因检测确认亲属是否携带 MEN1、RET、VHL 等致病突变。不同基因对应不同器官的肿瘤风险,需根据突变类型锁定重点筛查方向。

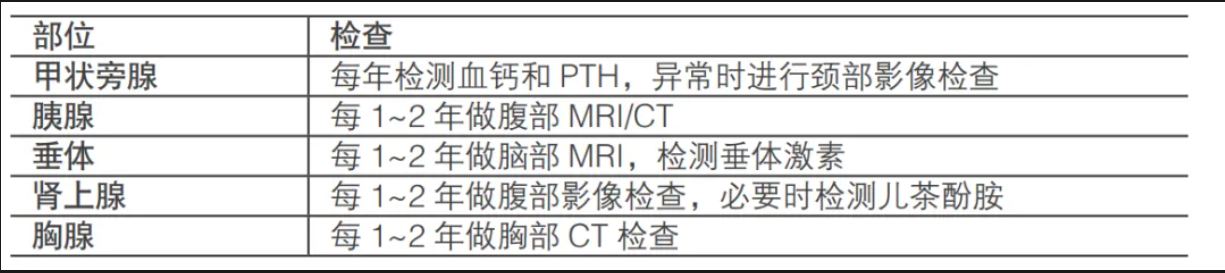

核心观点二:MEN1 基因突变携带者定期检查垂体、胸腺、甲状旁腺、胰腺及肾上腺。

观点解读:

核心观点三:RET 基因突变携带者的随访和筛查以甲状腺髓样癌为核心,兼顾嗜铬细胞瘤和甲状旁腺功能亢进。

观点解读:包括每年甲状腺超声、每 6~12 个月检测血清降钙素和 CEA,必要时进行细针穿刺活检。根据突变风险(如 MEN2A 或 MEN2B),可能需在儿童期进行预防性甲状腺切除术。嗜铬细胞瘤筛查包括每年检测儿茶酚胺及其代谢物,每 1~2年进行腹部 MRI/CT。甲状旁腺功能评估包括每年检测血钙和 PTH。

核心观点四:VHL 基因突变携带者需重点关注胰腺、肾上腺、肾脏及中枢神经系统。

观点解读:每 6~12 个月查腹部 MRI/CT,关注胰腺和肾脏病变;每年做脑部MRI、脊髓 MRI 及眼底镜排查血管母细胞瘤。同时结合腹部影像检查,监测儿茶酚胺水平,排查嗜铬细胞瘤。

核心观点五:随访频率随筛查结果动态调整,异常早干预。

观点解读:若检查发现肿瘤迹象,缩短随访间隔并转诊专科治疗;若结果正常但基因风险高,维持原定筛查频率,确保长期监控不遗漏。

核心观点六:健康指导与心理支持,降低长期管理压力。

观点解读:提供饮食、运动建议,避免烟酒等诱因。定期心理疏导和遗传咨询,帮助亲属应对筛查焦虑,提升依从性,实现疾病全程科学管理。

问题2:不同部位的 NENs(如胃肠胰、肺、胸腺等),最佳筛查手段和时机有何差异?如何根据患者的个体情况选择合适的筛查策略?

核心观点一:不同部位 NENs 筛查手段各异。

观点解读:胃肠胰神经内分泌肿瘤常用胃肠镜及腹部 CT 定位病灶;肺和胸腺的NENs 首选增强 CT,帮助看清肿瘤位置和是否转移。

核心观点二:筛查时机取决于风险,高危人群需 1~2 年查一次。

观点解读:有家族遗传病(如 MEN1 综合征)、长期吸烟或已出现相关症状的人属于高危群体。胃肠胰高危者每 1~2 年做一次内镜和影像检查;吸烟者每年做一次肺部 CT。

核心观点三:个体化筛查需结合年龄、症状和遗传背景。

观点解读:年轻人有家族史需重点排查;老年人突然腹痛、腹泻可能提示胃肠胰肿瘤;若有肌无力等症状,要警惕胸腺肿瘤。医生会根据具体情况“量身定制”筛查项目,避免过度检查。

核心观点四:遗传高危人群需加强筛查频率和范围。

观点解读:遗传性肿瘤综合征(如 MEN1)患者,患多部位 NENs 风险高。这类人除常规检查外,还需增加全身影像学检查(如全身 PET-CT),缩短筛查间隔,确保不漏诊。

核心观点五:多学科协作优化筛查,提高准确性。

观点解读:复杂病例需外科、影像科、内科等专家共同讨论。如 PET-CT 发现疑似病灶时,需结合病理活检判断性质;难确诊的病例,多学科会诊能减少误诊,制订合理的后续检查计划。

核心观点六:少见部位 NENs 筛查多因症状或偶然发现。

观点解读:卵巢、阑尾等部位的神经内分泌肿瘤少见,通常因腹痛、腹胀就诊时通过超声或CT发现。部分患者是在做其他手术时意外查出,这类情况需术后定期复查,防止复发。

来源: 中国抗癌协会科普平台

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国抗癌协会科普平台

中国抗癌协会科普平台