有些人天生心跳就比较慢,静息时每分钟可能不到50次;也有人血压常年维持在90/60mmHg以下,却并不会感到不适;还有人测体温,总是只有35℃多一点。

这类现象常常引来疑问——是不是身体“亚健康”了?会不会意味着潜在疾病?在一些情况下,还可能因为和所谓的“正常值”不一样,而被误判为异常。

事实上,科学研究表明,心率、血压和体温并不是一成不变的“统一标准”,而是受到基因、环境和个体体质等多重因素影响。

天生心率偏低

隐患还是健康的另一种节奏?

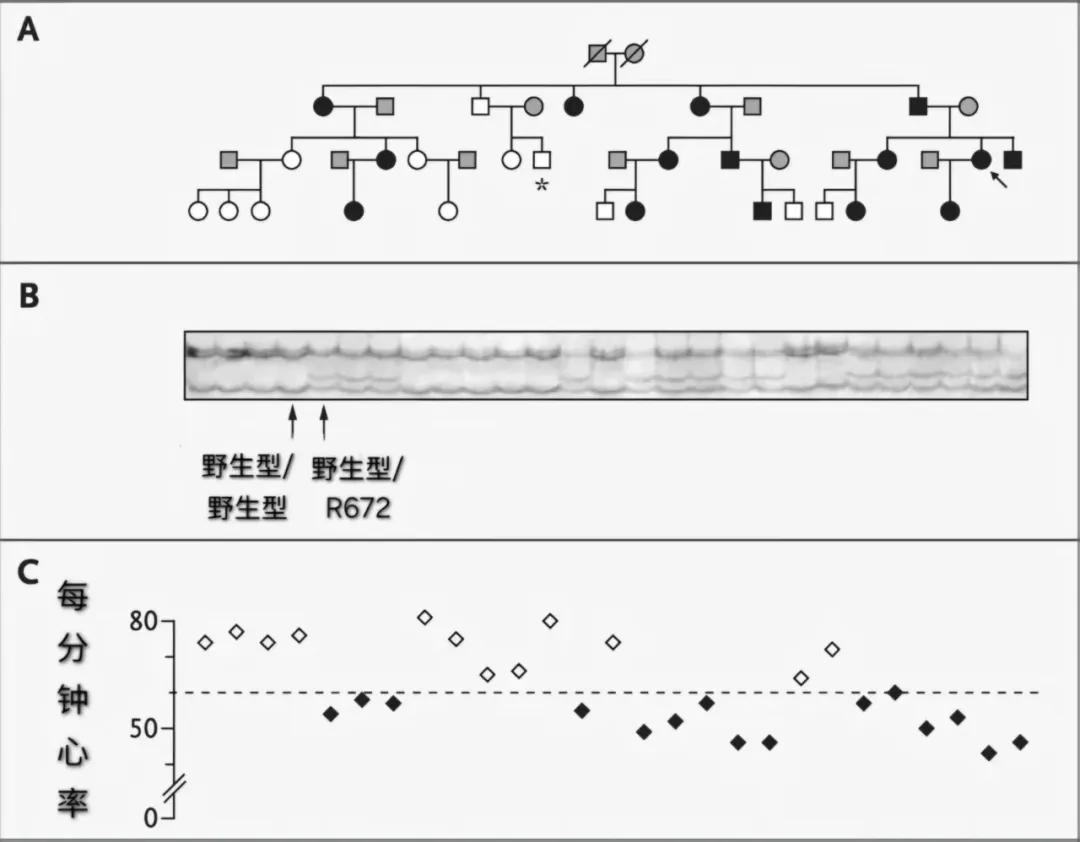

当一个人的静息心率低于每分钟60次时,医学上会称之为窦性心动过缓,而有一批人由于基因突变,静息心率从小就偏低。意大利研究人员[1]2006年在《新英格兰杂志》上首次报道了 HCN4基因突变可导致家族性窦性心动过缓,携带突变的家族成员静息心率为43~60次/分,显著低于未携带突变者的64–81次/分。

参考资料[1]: 家系谱系与心率分布,黑色符号表示携带HCN4突变者,白色符号为正常人,图c是心率分布。

一篇发表于《当前心脏病学评论》的关于无症状性心动过缓评估与治疗的综述指出,大多数窦性心动过缓并不需要医疗干预,尤其是年轻人和长期运动的人,他们的心脏更强壮,每次跳动能泵出更多血液,所以哪怕心率低,身体依然能得到充足的供血。[2]

先天性的也是如此。一项发表在《循环》上的研究[3]描述了一个以色列家系,8名家系成员存在无症状的家族性窦性心动过缓,在长期随访(平均14±11年)中,这些成员无心脏骤停或猝死事件,无需起搏器植入。

图片丨自己的

但也要注意,如果心跳过慢伴随头晕、乏力、晕厥,或者在年纪较大、伴有心脏病、甲状腺功能减退、睡眠呼吸暂停的人群中出现,就可能提示潜在问题,需要进一步检查。[2]

低血压体质

因为年龄会有所差异

有些人的血压天生就偏低,但并不一定意味着这是病态,而可能只是一种体质特征。

早在国内外流行病学调查中就发现,部分健康人群的舒张压和收缩压常年维持在相对较低的水平,但并未出现器质性病变或心脑血管并发症。一部持续更新的在线医学参考书《低血压》[4]对低血压进行了系统梳理,成年人静息收缩压低于90mmHg或舒张压低于60mmHg可定义为低血压,但同时也指出,这一定义下有相当一部分人群并没有临床症状,因此被称为生理性低血压。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

从临床观察来看,女性出现体质性低血压的比例更高。一项针对慢性体质性低血压女性的回顾性研究[5]发现,这类人群中晕厥、头晕的报告率显著高于对照人群,但多数症状并不严重,也未导致严重并发症。换句话说,低血压虽然可能带来一过性的头晕、乏力,但并不等同于健康风险。

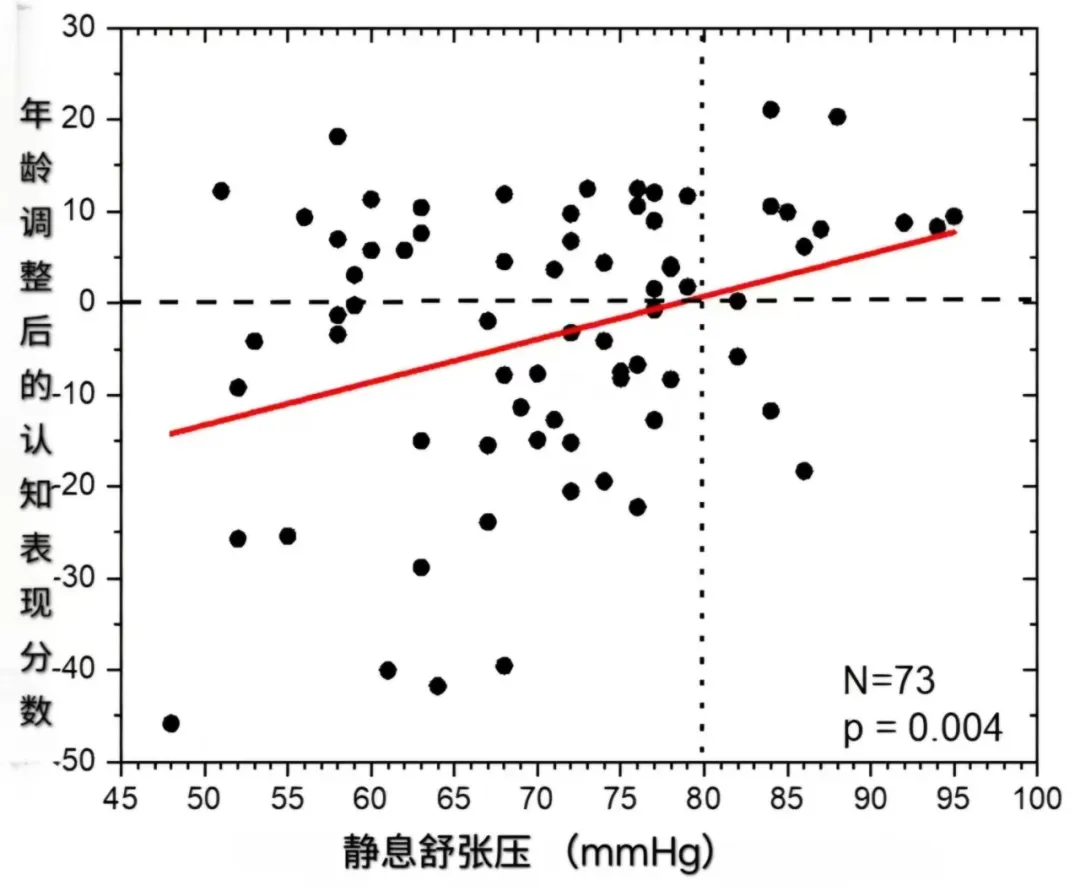

值得注意的是,血压过低在某些年龄段可能与疾病风险产生交集。比如,一项基于93名55至89岁独立生活老年人的观察性研究[6]指出,在老年人群中,过低的血压与认知功能下降之间存在一定联系,尤其是长期舒张压维持在80mmHg以下的群体,其轻度认知障碍的发生率高于血压正常者,具体来说,舒张压每降低10毫米汞柱,低于95毫米汞柱,就会导致认知能力下降4.7分。

参考资料[6]

这提示我们,年轻人和中年人若长期处于无症状低血压状态,大多无需担忧;但若伴随反复发作的不适,或者在老年阶段,就需要结合认知和循环功能一并评估,避免单纯追求“血压越低越好”。

体温35℃多一点

也可能是你的正常值

人体的体温其实并不是一个固定的“37℃”,而是存在个体差异的动态指标。基于2015年中国健康与营养调查的数据进行分析发现[7],我国成人的平均腋下体温约为36.4℃,并且男性体温整体略高于女性,年轻人群的体温也普遍高于老年人群。

在更长的历史尺度上,体温的正常值也在变化。一项研究[8]通过分析美国自工业革命以来超过15万人的体温记录发现,过去一个半世纪里,美国人的平均体温呈现持续下降趋势,从19世纪的37℃左右下降到近年的36.6℃以下。这种变化被认为与感染性疾病的减少、居住环境改善以及生活方式转变有关。

这说明,日常体温处于35℃多到36℃多之间都可能是健康范围,而不必拘泥于传统意义上的37℃,所谓“正常体温”其实反映了一个群体健康和环境条件的整体水平,而不仅仅是单纯的生理指标。

因此,如果一个人的腋下体温常年维持在35℃多,并且没有畏寒、怕冷或反复感染的症状,往往可以理解为个体差异,而不是异常。相反,如果低体温伴随乏力、免疫力下降、甲状腺功能异常等表现,则需要进一步排查潜在疾病。换句话说,体温的参考标准应结合群体平均水平和个体自身情况综合判断,而不应以“低于37℃就是不正常”来简单定义。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

综上来看,先天的窦性心律过缓、生理性低血压以及个体体温偏低,往往并不意味着疾病本身,而是人体在遗传背景、代谢状态与环境适应上的一种自然差异。只要这些指标稳定存在,并且没有明显的不适症状,通常可以视为个体的生理特征,不必过度担忧。

当然,这类人群在日常生活中仍需注意避免极端环境或过度负荷,例如避免长时间脱水、剧烈运动后突然起身,或者在寒冷条件下缺乏保暖,因为这些情况可能放大心率、血压和体温偏低所带来的风险。

就诊时,也应该主动和医生沟通,避免因与“平均值”的偏离而误判。

参考文献

[1]MilanesiR,BaruscottiM,Gnecchi-RusconeT,etal.Familialsinusbradycardiaassociatedwithamutationinthecardiacpacemakerchannel.NEnglJMed.2006;354(2):151-7.

[2]ÇinierG,HaseebS,BazoukisG,etal.EvaluationandManagementofAsymptomaticBradyarrhythmias.CurrCardiolRev.2021;17(1):60-67.

[3]NofE,LuriaD,BrassD,etal.PointmutationintheHCN4cardiacionchannelporeaffectingsynthesis,trafficking,andfunctionalexpressionisassociatedwithfamilialasymptomaticsinusbradycardia.Circulation.2007;116(5):463-70.

[4]ChenRJ,SharmaS,BhattacharyaPT.Hypotension.[Updated2025May3].In:StatPearls[Internet].TreasureIsland(FL):StatPearlsPublishing;2025Jan-.Availablefrom:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499961/

[5]LagiA,CencettiS.Syncopeinchronicconstitutionalhypotension:gender-basedretrospectiveobservationalstudyinsymptomaticwomen.GenIntMedClinInnov.2016;1(6):1-4.

[6]McLeodKJ.Redefininghypotensioninolderadults:Implicationsforthepreventionofage-relatedcognitivedecline.OBMGeriatr.2023;7(3):1-13.

[7]王超,张晓宇,张磊,等.中国成人居民正常体温:基于2015年中国健康与营养调查.中华内分泌代谢杂志,2022,38(03):201-207.

[8]ProtsivM,LeyC,LankesterJ,etal.DecreasinghumanbodytemperatureintheUnitedStatessincetheindustrialrevolution.Elife.2020;9:e49555.

策划制作

作者丨蒋永源 第三军医大学内科硕士

审核丨唐芹 中华医学会科普专家委员会副秘书长研究员国家健康科普专家

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体