这里山势巍峨,树木葱茏,众多名胜古迹掩映其中,位于山峰之巅,有一座古老的天文台,好似绿洲中的一颗明珠,分外夺目耀眼。它就是闻名世界的中国科学院紫金山天文台,1934年9月1日建成时被命名为“国立紫金山天文台”。

当年,这第一座中国人自己设计建造的融东西方特色的现代天文台,因装备精良、人才荟萃,曾获“东亚第一”的美称。紫金山天文台的建成,标志着中国现代天文学研究的开端。

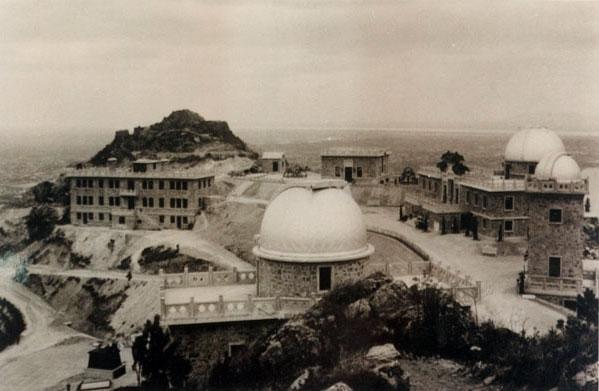

1934年建成时的紫金山天文台

利用紫金山特有的优势建成

紫金山天文台起源于玄武湖南侧鸡笼山的古观象台。1600多年前,鸡笼山就设有“灵台候楼”,专职官员在此观天象、测风候、编历法。明代朱元璋时,鸡笼山改名“钦天山”,并建了世界领先的浑天仪等观象设备。清康熙七年,钦天山被弃,明代观象仪器全被移至北京。

1927年,国民政府定都南京,决定启动首都建设计划。次年,蔡元培聘高鲁为天文研究所代所长,负责选址和申请资金。1929年,高鲁转任法国公使,余青松接任所长,继续筹建天文台。

余青松选定台址后,迅速带人测量选线,三天就完成初步路线测量。为确保准确,他又用经纬仪校准。之后,余青松绘制了天文台的横、纵断面图和平面图,并设计了预防大雨的明沟和涵洞。

天文台建筑由余青松设计,但陵园管理委员会认为设计太西洋化,与陵园风格不符,要求重新设计中式风格。余青松与建筑师杨廷宝反复协商修改,最终形成“中式天文台”图纸。夏光宇看后深思,致信孙科。两天后,孙科同意照图建设。

1929年11月25日,天文台建设拉开序幕。京沪两地报纸同时登出天文研究所为建天文台发布的工程招标广告。12月14日,余青松征求多方意见后,与孙和祥营造公司签下合同。

1929年冬至1931年6月,一条耗资约25000银元、从山脚通到山上的盘山公路建成,后被命名为“天文台路”,这是南京市首条盘山路,全长约2公里。

1930年夏,紫金山第三峰上的天文台正式动工。余青松克服经费不足、自然条件恶劣及“九一八”事变带来的战乱影响,历经五年艰苦施工,1934年夏,国立紫金山天文台主体建筑基本完工。建设期间,余青松就地取材,大量使用紫金山特有的虎皮石砌地基和墙面,既节省了材料和运输成本,又让天文台具备防风、防火的坚固特性。

中国现代天文学的摇篮

1934年9月1日,国立紫金山天文台竣工落成,并举办了揭幕典礼。

当时的天文台建筑包括:台本部25间、503.80平方米;子午仪室5间、113.95平方米;赤道仪室6间、106平方米;变星仪室25.52平方米;东宿舍19间、237.11平方米;西宿舍32间、261.28平方米。整个工程耗资19万元。当时,林森、蔡元培等政府要员纷纷题词刻碑志庆,如今牌坊上的“天文台”横额即为林森所题,保存完好。

自此,南京紫金山第三峰上,有了中国人自建的首个现代天文台,被誉为“中国现代天文学摇篮”。它既继承了中国古代天文学的精髓,又开启了中国现代天文学的新篇章。

天文台内的古代天文仪器

建成之初,紫金山天文台建筑精美,仪器先进,被誉为“东亚第一”,尤其是德国制造的60厘米口径反光望远镜,在亚洲首屈一指。然而,1937年8月,因日军侵华,天文研究所及紫金山天文台人员被迫撤离南京。

国人在这里发现第一颗小行星

如今,紫金山天文台仍屹立在紫金山第三峰天堡城上。六座银白色圆顶错落分布,远看像六颗镶在绿山上的珍珠,闪闪发光;近看则如落在林海中的降落伞,若隐若现。夜幕降临时,圆顶天窗缓缓打开,天文望远镜凝视着亿万光年外的天体,不懈探索宇宙奥秘。

沿天文路蜿蜒上行两公里,便是国立紫金山天文台旧址。占地47亩的天文台,六座银色圆顶天文观测室高低错落,每座圆顶基座和墙面均用虎皮石砌出水波纹状,圆顶四周环绕天坛式石栏杆。

天文台建筑中,杨廷宝1931年设计的台本部最别致。该建筑坐北朝南,轴线对称,利用地形高差,形成特殊结构,底层与二层间有楼梯相连,且均有出入口与室外相通;外墙用当地毛石砌成,与周围环境融为一体,庄重朴实。

观象台内,陈列着直径60厘米的反光天文望远镜。该望远镜1950年修复,后由张钰哲和助手张家祥于1955年1月20日发现小行星“紫金1号”(1998年命名为刘壁如星),这是中国人在本土发现的首颗小行星。

参考来源:《南京是座博物馆》《中国青年报》、紫金山天文台

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助