又到了一年一度吃鲜核桃的季节。吃货们早就耐不住性子了。刚摘的青皮核桃还没法马上吃到嘴里,需要“焐”几天,让最外层的青皮脱壳。淘气性急的小孩子可等不及,摘下来马上砸开了吃。因此弄得满手青皮褐色汁液,好几天洗不干净。后果就是,谁要是偷吃核桃了,瞅瞅他的手是否呈褐色就一看便知了(图1)。

图1 “偷吃核桃”的自白书

等鲜核桃的青皮脱离,指尖掐开那层黏糊糊的绿,里头褐黄的壳儿还带着太阳晒透的温乎气。用锤子照着硬壳轻轻一砸,“咔”的一声脆响里,裹着薄衣的果仁就露了脸。用指甲小心剥去那层淡淡泛黄的薄膜,乳白的果肉带着点湿润的凉,吸引了吃货们贪吃的眼神(图2)。

图2 核桃的三层皮

新鲜的核桃果肉放在嘴里,舌尖一碰,先是清甜漫开来,混着点若有若无的涩;慢慢嚼着,伴着那“咯吱咯吱”的脆响,油香才从纤维里一点点渗出来,弥漫了舌苔上的每一个味觉细胞,像把整个秋天的饱满都含在了嘴里。这口鲜灵,是山风与晨露刚焐熟的味道,是我们乡下人小时候舌尖上的味道。入秋后的这种滋味,为童年增添了美好的回忆。过了这阵儿,就得等到来年了。

现在的城里人,除了少数“城会玩”,大多吃到的是晒干之后的硬核桃了(图3)。

图3 硬皮干核桃

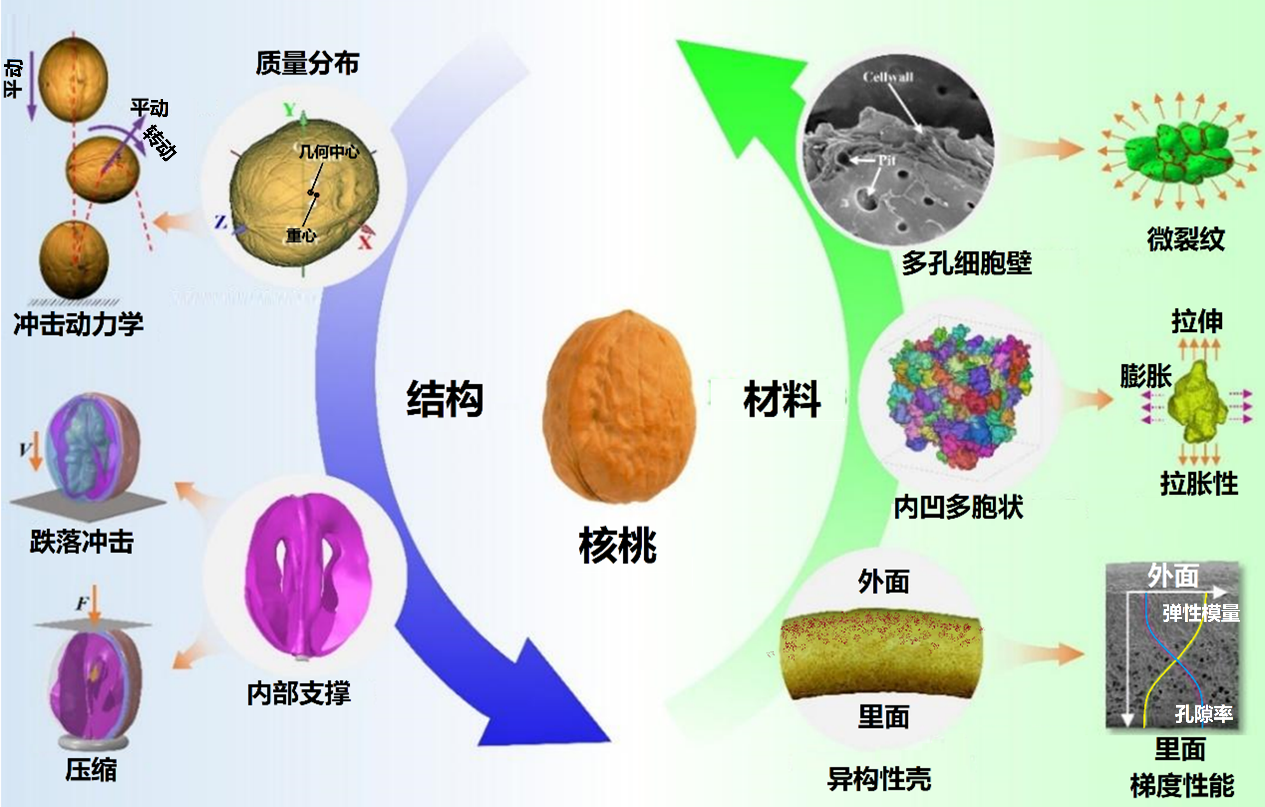

言归正传。有时候,当你用尽九牛二虎之力,对着核桃壳猛砸一锤,却发现这层硬壳只是优雅地裂了条缝,果仁完好无损时,你可能不会想到——自己正在挑战一项进化了数千万年的“自然工程学杰作”。核桃壳,这个被我们随手丢弃的“废品”,其实是自然界最精妙的防护系统之一。它薄如硬币却坚如磐石,能扛住80MPa的压力(相当于一头大象站在指甲盖上的压强),却又会在恰当时机“温柔开裂”。更神奇的是,科学家们正疯狂模仿它的设计,造出更轻的头盔、更强的骨骼支架,甚至更聪明的药物胶囊。今天,我们就用生物力学的“锤子”来砸开核桃壳的“力学奇迹”。

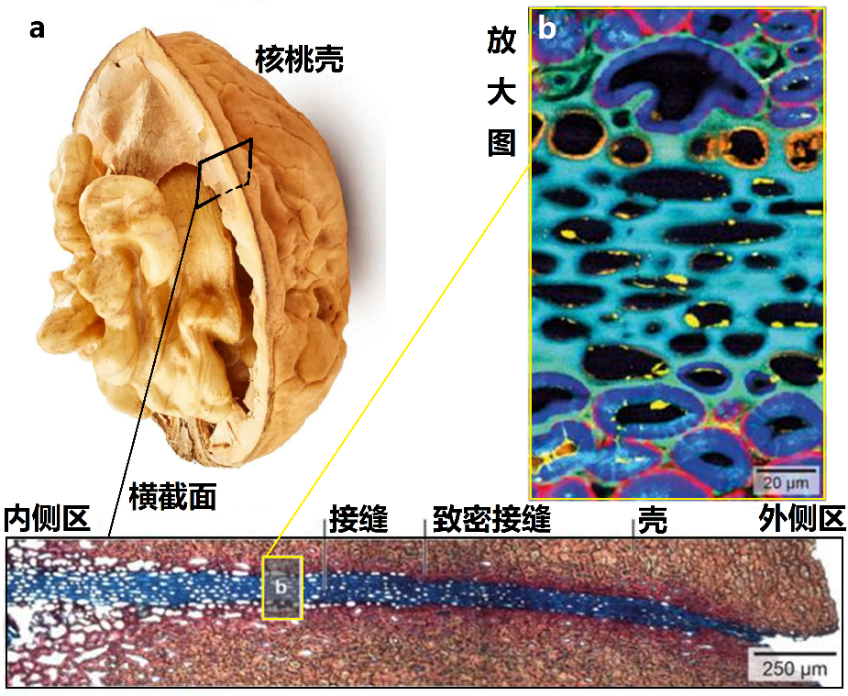

一、核桃壳的“三层防护甲”:从硬汉到软妹的完美切换

用显微镜观察核桃壳横截面,发现它像一块精心设计的“三明治”。外层是“硬汉”——由高密度木质素构成的致密层,硬度高达3-4GPa,堪比安全帽的钢盔外壳;中层是“武术大师”——交错排列的纤维素纤维,像极了武侠小说里的软猬甲,能把冲击力化于无形;内层是“海绵宝宝”——布满气囊的多孔结构,负责最后一道缓冲。这三层配合默契,共同打造出自然界最经济的防护系统(图4)。

图4 核桃壳从外到内的“三明治”结构

外层的“硬汉”们主要负责正面硬刚。核桃壳外层的硬度是普通木材的5倍,抗压强度达到80MPa。也就是说,核桃壳外层比你家墙壁还结实。

中间的“武术大师”层才是真正的技术核心。在电子显微镜下,你会看到无数根直径10-50μm的纤维素纤维,像乱中有序的体操运动员,以45度角交错排列。这种结构让它既能像钢板一样抵抗挤压,又能像弹簧一样吸收冲击。这些纤维在受力时会发生微小的滑移和拉伸,把动能转化成热能——就像武术高手用太极推手化解力道一样。

最里面的“海绵宝宝”看似柔弱,却藏着关键的缓冲智慧。它的孔隙率高达30-40%,里面充满了空气囊。当核桃从树上掉下来时,这些气囊会像汽车安全气囊一样瞬间压缩,吸收20-30%的冲击力。

这三层结构的配合堪称天衣无缝。当你用锤子砸核桃时,外层先扛住第一波冲击,把力分散到整个壳体;中层纤维开始拉伸变形,消耗大部分能量;如果冲击力实在太大,内层海绵会最后缓冲一下,然后壳体沿着预设的接缝裂开——既保护了果仁,又不会碎成渣。这种“可控破坏”机制,是人类工程师们梦寐以求的设计。

二、核桃壳的“力学黑科技”:大自然的结构优化课

如果说核桃壳的材料是“硬件基础”,那它的结构设计就是“软件算法”,充满了让工程师拍大腿的智慧。最让人惊叹的是它的球形曲面——这个看似简单的形状,其实是自然界经过亿万年计算得出的最优解。

根据薄壳力学理论,球形结构能把局部压力均匀分散到整个表面。在相同材料下,球形的抗压能力是平面的3倍以上。核桃壳虽然不是完美的球体,而是略带椭球形,但这恰恰是进化的精妙之处——接缝两侧的曲率变化,能让应力更均匀地传递。这种“非完美球形”比标准球体的应力集中降低了15%,简直是大自然的“拓扑优化大师”。

更绝的是核桃壳表面那些坑坑洼洼的纹理。别以为这是随便长的,它们其实是“应力偏转器”。当外力撞击时,这些纹理会让冲击力产生切向分力,从而减少垂直于壳体的破坏力。科学家们做过对比实验:光滑的仿核桃壳模型在冲击下更容易破裂,而保留纹理的模型则能多承受25%的冲击力。这就像古代盾牌上的纹路,不仅好看,更能卸力。

核桃壳的“厚度梯度”设计更是充满哲学智慧。它不是均匀的“铁板一块”,而是根据受力情况“按需分配”材料。通过计算机模拟发现,核桃壳背部和顶部的应力是接缝处的2-3倍,所以这些部位也相应加厚(图5)。

图5 核桃皮的厚度变化

这种“哪里受力大,哪里材料多”的设计,让它的材料利用率提升了40%以上。对比一下:如果把核桃壳做成等厚结构,要么重量增加50%,要么强度下降30%。

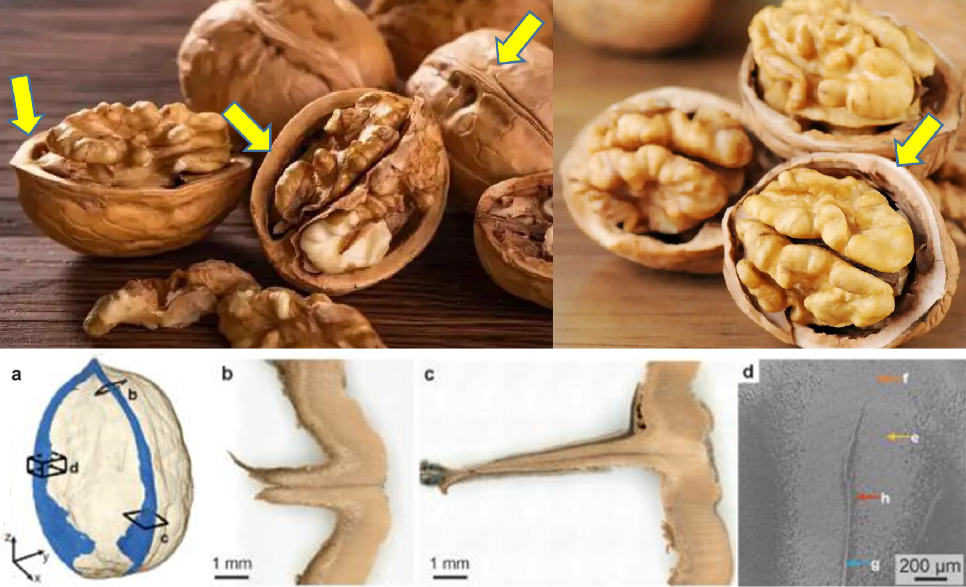

最让人叫绝的是核桃壳的“多叶形细胞”结构。在显微镜下,这些细胞像一个个迷你的齿轮,平均每个细胞与14个相邻细胞互锁(图6)。

图6 显微镜下观察到的核桃壳的“多叶形细胞”结构

这种结构让核桃壳在受力时,裂纹不能直线扩展,必须绕过这些“齿轮”,从而消耗更多能量。如果将这种结构做成三维木质插块,几乎不可能被徒手拆开。要想用力穿透核桃壳,绝不仅仅是断开细胞间的连接点那么简单,还必须穿透这些结构复杂的细胞块。这也解释了为何相比于松子、杏仁、碧根果等其他坚果,核桃的外壳(二层皮)更加难剥。

这让我想起了都江堰的竹笼杩槎以及海岸上的消波块(图7),它们总是犬牙交错、紧密相连、牢固结实。

图7 拦河护坝的竹笼杩槎和海岸上的消波块

三、核桃的“防摔抗损伤”策略:高强度与增韧特性

敲开核桃,里面藏着一套能给头盔和防弹衣当老师的“冲击防护秘籍”。

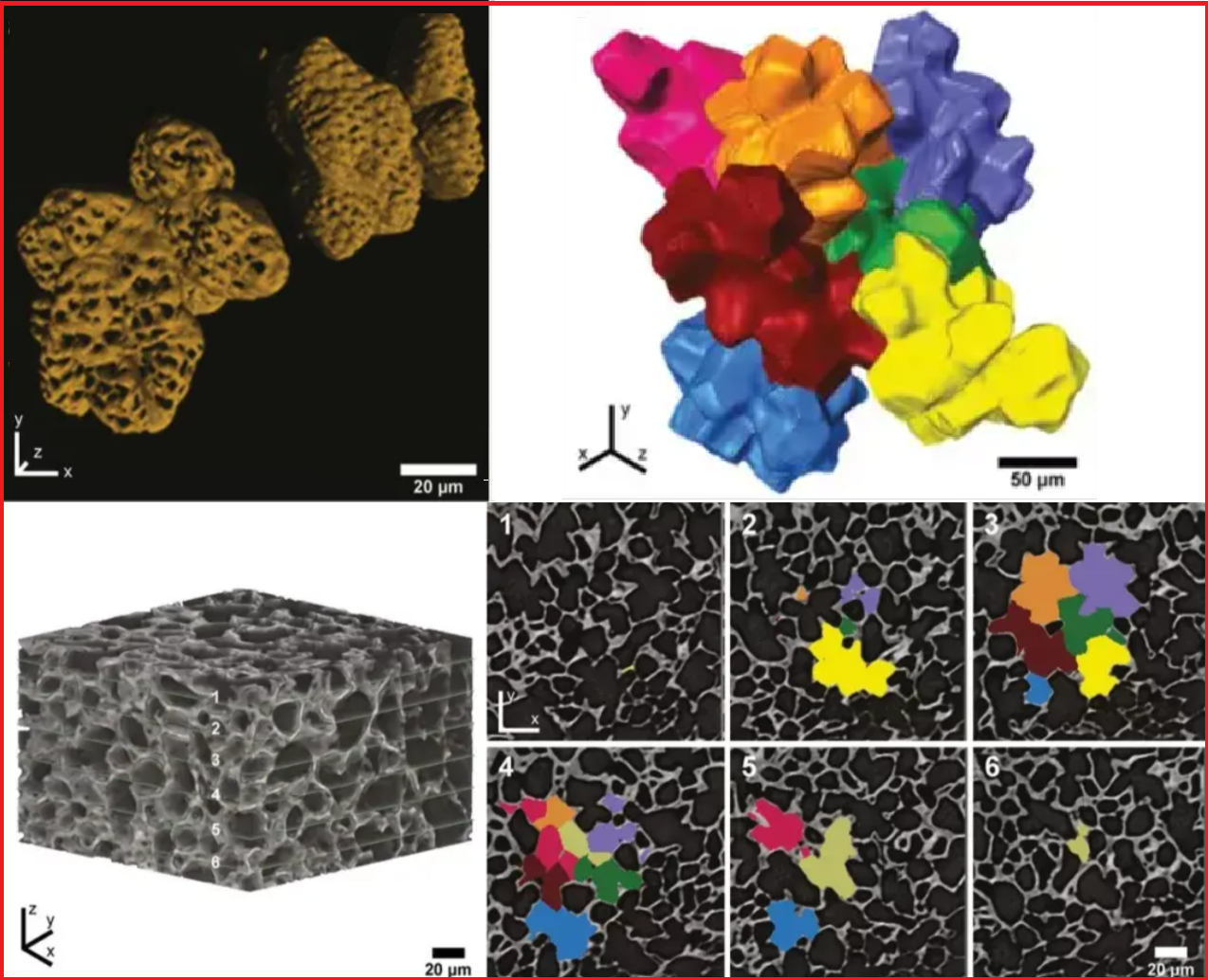

- 结构层面的动力学调控机制

核桃的非对称质量分布是其核心防护策略之一。研究发现,核桃的重心与几何中心存在明显偏移,这种几何与质量分布的不匹配使壳体在碰撞时产生附加转动惯量,引发旋转运动。数值模拟显示,该机制可有效将平动动能转化为转动动能,使冲击力峰值降低15%-20%,同时显著减小回弹高度,避免二次冲击损伤(图8)。

图8 核桃在结构和材料方面的“冲击防护秘籍”

关于旋转运动减缓冲击的问题,让我想起了跳伞人员着陆时身体向前滚动的缓冲动作(图9)。

图9 跳伞人员着陆时身体向前滚动

同时,核桃内部的分心木结构发挥着关键支撑作用。核桃分心木是夹在两瓣核桃仁间的薄片木质隔膜。分心木是由致密的纤维束交织而成的网状薄膜,厚度仅0.1-0.3mm(图10)。

图10 核桃壳里的分心木

从结构来看,扫描电镜显示,其纵向为紧密排列的导管与纤维束,横向由木射线交织成“十字”网格;其纤维素纤维沿径向呈放射状排列,如同伞骨般从接缝向两侧延伸,与壳壁的纤维层紧密锚定。这种设计让它在承受横向压力时,能像拉索桥的钢缆一样分散应力——当核桃被挤压时,分心木会微微弯曲,将部分力传导至壳壁,避免单侧果仁受力过大而破损。

力学测试显示,这层薄薄的隔膜能承受约5-8MPa的拉伸应力,相当于同等粗细的棉线强度的3倍。更巧妙的是它的“缓冲响应”:当冲击力较小时,纤维弹性形变吸收能量;若超过临界值,它会沿纤维间隙缓慢撕裂而非突然断裂,给果仁留出最后的缓冲时间。这种“刚柔并济”的特性,让分心木在不增加太多重量的前提下,将核桃整体抗变形能力提升了20%-30%。分心木,竟是天然的“防冲击支架”。

从功能来看,它不仅是力学支撑,更是“湿度调节器”。其多孔结构能锁住果仁表面的水分,同时允许微量空气流通,让核桃仁在壳内保持既不干硬也不霉变的最佳状态。这种“一材多能”的设计,恰是自然用最少材料实现最多功能的经典案例。

- 材料特性的梯度优化设计

核桃壳的力学性能呈现独特的S形梯度分布(图8)。从外层到内层,其弹性模量与孔隙率沿径向呈非线性变化。通过理论推导与实验验证,这种分布模式能延长碰撞作用时间约30%,降低峰值载荷40%以上,显著提升缓冲效能。这是核桃壳完美的“梯度智慧”。

在微观尺度,单细胞壁的内凹多胞结构(以6个子胞体最为常见)赋予其拉胀特性(负泊松比),可增加变形过程中的能量消耗;细胞壁上均匀分布的纹孔结构则像迷宫,通过偏转、扩散微裂纹,让裂纹绕路走,进一步提升断裂韧性,使单位体积能量吸收效率提高20%-30%。

壳体内部的分心木纤维呈放射状排列,与不对称质量分布共同构成“动态应力网络”。而壳体材料的S形梯度分布(外层硬、中层韧、内层软)则进一步优化了能量吸收效率,在旋转过程中实现“刚柔并济”的缓冲效果。

四、当人体结构遇上核桃壳:自然界的“防护设计”英雄所见略同

有趣的是,人类身体早就get了核桃壳的防护智慧。咱们的脑壳(颅骨)简直就是个“活的核桃壳”,连设计思路都如出一辙。颅骨外层是致密的外板,硬度堪比核桃壳的木质素层,能硬抗钝器撞击;中间的板障层布满海绵状孔隙,像极了核桃壳的纤维缓冲层,这层结构能让颅内冲击力降低35%;最内层的内板虽然薄,但韧性十足,避免粗糙表面划伤脑组织——活脱脱把核桃壳的“三明治”防护结构复刻成了“生物版本”。

更绝的是颅骨的“接缝”设计,简直是核桃壳接缝的“高级进化版”。婴儿颅骨上的囟门和骨缝是天然的“应力释放通道”(小时候常听老人们说,不敢摸婴儿的脑袋,摸到囟门可能伤到大脑、要了命)。当宝宝从产道娩出时,这些缝隙能暂时闭合,让头骨变形通过狭窄通道;成年后骨缝虽然闭合,但依然是颅骨的“预设断裂线”。神经外科医生都知道,颅骨骨折时90%会沿着骨缝裂开,就像核桃壳总从接缝开裂一样,这种“可控破坏”能避免碎骨片扎伤大脑。

牙齿的结构则完美复刻了核桃壳的“硬-韧梯度”。牙釉质硬度高达3GPa(接近石英),相当于核桃壳的外层装甲;牙本质弹性模量18GPa,类似中层纤维结构;牙髓腔则像核桃果仁,被层层保护。

连最不起眼的指甲都藏着核桃壳的影子。指甲外层是致密的角质层(类似核桃壳外层),中间是交错的角蛋白纤维(模仿中层结构),电子显微镜下能看到这些纤维以30度角交叉排列,既保证指甲能弯曲,又不会轻易断裂。美甲爱好者可能不知道,你打磨指甲时,其实是在破坏这层“天然防护甲”的纤维结构——难怪频繁做美甲会让指甲变脆弱。

五、从砸核桃到仿生科技:为什么大自然是最好的工程师?

科学家们早就盯上了核桃壳的“黑科技”。如今,这些被我们随手丢弃的硬壳,正在变成头盔、骨支架、甚至防弹衣的模范样本,上演着一场从“厨房垃圾”到“高科技材料”的逆袭。

在防护装备领域,核桃壳的仿生设计已经开始拯救生命。模仿核桃壳表面的沟壑纹理造出来的自行车头盔,让撞击对头部的伤害降低了40%。更厉害的是,它借鉴了核桃壳“有序开裂”的原理,在冲击力过大时会沿着预设路径裂开,既吸收能量,又不会产生尖锐碎片。

医疗领域更是核桃壳仿生的“主战场”。人的颅骨和核桃壳简直是“异父异母的亲兄弟”——都有“三明治”结构。受此启发,科技人员用3D打印技术造出了仿核桃壳结构的骨支架:外层是致密的钛合金网格(抗压),中层是多孔结构(让细胞长入),内层是可降解材料(慢慢被新骨替代)。在兔子实验中,这种支架4周就能让骨缺损处长出35%的新骨,比传统支架快了近一倍。

在包装行业、建筑领域、能源领域和声学领域等,模仿核桃壳梯度材料、变刚度、多孔介质的人工结构材料,发挥了各式各样的奇特作用。

看着这些层出不穷的仿生应用,我们不禁要问:为什么核桃壳这种“低等生物”的结构,能让人类工程师们如此着迷?答案可能藏在进化的“试错机制”里。

核桃壳的每一个细节,都是数千万年自然选择的结果。它要保护果仁不被松鼠啃咬(抗穿刺),要经得起从树上掉落的冲击(抗摔),要在成熟时顺利开裂(繁殖需求),还要尽量节省材料(植物能量有限)。这些相互矛盾的需求,逼着核桃壳进化出了这种“多目标优化”的完美结构。

现在,科学家们已经不满足于简单模仿,而是开始用数学和计算机破解核桃壳的设计密码。模拟核桃壳的最优结构设计的防护材料,在某些性能上甚至超过了天然核桃壳——这可能就是“站在大自然肩膀上”的力量。

不过,我们离真正理解核桃壳还有很长的路。它的多叶形细胞如何精确互锁?它的纤维排列如何实现“乱中有序”?它的湿度响应机制如何做到精准控制?这些问题的答案,可能藏在更多的数学公式和实验数据里。但有一点可以肯定:当我们在砸开一个核桃时,我们砸开的不仅是一层硬壳,更是一扇通往自然智慧的大门。

六、小结

核桃壳具有轻质、高强度和高韧性特性及产生机理,在外力作用下存在多尺度防护生物力学机制来增强其防护性能。核桃壳的三层结构(外层硬壳、中层纤维、内层海绵)协同作用,通过球形曲面、纹理和厚度梯度设计,实现高效防护与可控开裂。不对称质量分布改变了壳体的动力学行为;分心木结构增强了整体刚度并防止壳体开裂;S形梯度壳体提高缓冲能力;内凹多胞的细胞壁以及细胞壁上的纹孔结构增加了变形和断裂过程中的能量消耗,为人体损伤防护装备研发提供启示和灵感。

科学家模仿其结构,研发出更轻韧的头盔、骨支架、智能包装等,在防护、医疗、建筑等领域发挥作用。核桃壳展现的自然工程智慧,为人类提供了无数的设计灵感。向自然学习,依然让无数人着迷。

下次你再拿起核桃时,或许会多一份敬畏——这个被你轻易征服的小东西,其实是大自然用亿万年时间写就的力学史诗。而那些从核桃壳里诞生的仿生科技,正在告诉我们一个简单的真理:最伟大的发明,往往藏在最平凡的自然里。

来源: 医用生物力学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助