出品:科普中国

作者:左雄(中国科学院高能物理研究所)

监制:中国科普博览

在我们的肉眼视线范围之外,地球沐浴在一场场来自宇宙深处的的“暴雨”中。不过,这场雨并非由水滴组成,而是由数千亿颗微小的粒子汇聚而成——这是高能原初宇宙线粒子撞击地球大气时引发的现象。

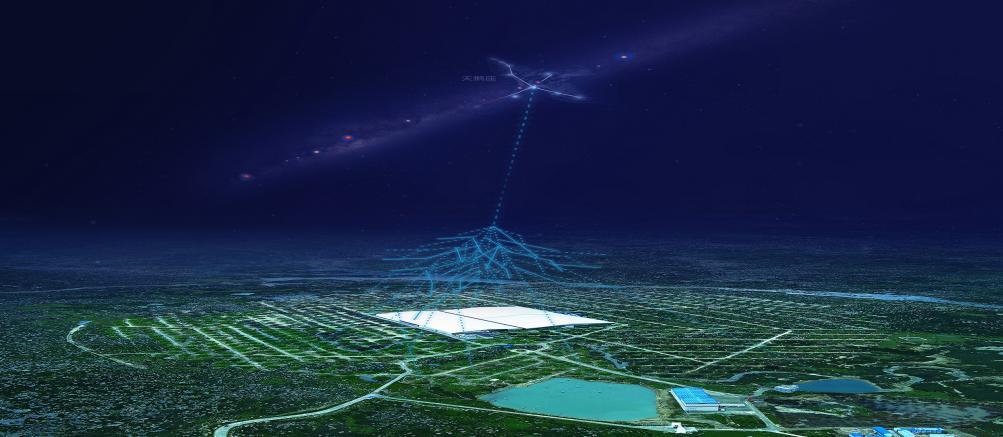

在我国四川稻城县海拔4400米的海子山上,高海拔宇宙线观测站(LHAASO,简称“拉索”)正静静等候。作为宇宙神秘“信使”的宇宙线在不断拍打着人类家园的大门,它们随即便在大气中化作“阵雨”洒落在高海拔宇宙线观测站上。LHAASO通过大面积摆放不同类型探测器,捕捉这些宇宙“雨滴”的踪迹。

不过,LHAASO为什么需要捕捉这些来自宇宙深处的“粒子雨”呢?如何根据观测结果破解宇宙线之谜?相比于其它观测装置,我国的LHAASO有何优势?这些问题正是本文要探讨的重点。

高海拔宇宙线观测站工作示意图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

来自宇宙深处的“粒子雨”是什么?

LHAASO是世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置。那么,它需要探测的宇宙射线,也就是“粒子雨”,究竟是什么呢?

实际上,粒子是指高能原初宇宙线粒子。原初粒子在大气中产生广延大气簇射(EAS),最终会产生数目巨大的低能次级粒子。这些次极粒子以接近光速前进着,并且会在大气中横向扩散开来,就像落下一场瞬间的粒子“阵雨”一样到达地面。簇射中的粒子数可高达千亿,并且散布在数平方公里的面积上。具体而言,EAS中包含多种粒子,如电子、缪子、伽马光子及各种强子,其中前三者占据了绝大部分。

那么,我们为什么一定要制造大科学装置捕捉宇宙线呢?这是因为宇宙线的发现把人们的视界扩展到了粒子层次的微观世界,并把无限小的微观世界与无限大的宇观世界自然地连接了起来。科学家们利用这样的探针,相继发展了宇宙线物理、伽玛射线天文、中微子天文、极高能宇宙线天文等分支学科,同时借以开展了反物质和暗物质的探测。

如何观测“粒子雨”?

根据探测环境和原理,宇宙线观测的手段主要有三种,即地面广延簇射阵列、大气切仑科夫成像望远镜和大气荧光望远镜。

地面广延簇射阵列通过铺设大面积的粒子探测器,测量簇射中的电子、伽马光子和缪子等次级粒子。它的优势是具有宽视场、有效曝光时间长且探测效率高。这类实验代表性的有中意合作的ARGO(Yangbajing-ARGO Cosmic Ray Experiment)实验和HAWC(The High-Altitude Water Cherenkov Observatory)实验。

大气切仑科夫成像望远镜利用的原理是相对论带电次级粒子的速度超过空气中光的速度时,会产生切仑科夫光。这类型的探测器具有较好角分辨和能量分辨;代表性的实验有HESS(High Energy Stereoscopic System)和MAGIC(Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes)实验。而大气荧光望远镜的工作原理是次级粒子电子会激发大气中的氮气,在退激过程中会发出各向同性的荧光。代表性的实验如HiRes(High Resolution Fly's Eye)和AUGER(The Pierre Auger Observatory)实验)。荧光产额很低,常用于极高能宇宙线(>1017eV)观测中。

其中,我国的LHAASO在这一领域独具优势——为了测量出不同的粒子,LHAASO准备了各种“容器”,即探测器,用来收集“雨滴”,最终利用这些“雨滴”的数量、到达时间和位置分布等参数的信息,精确地还原出原初宇宙线的能量、方向和粒子种类等信息。

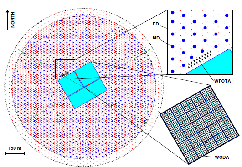

(1)1.3平方千米覆盖面积的电磁粒子探测器(ED)阵列和有效面积超过40000平方米的缪子探测器(MD)阵列。前者是测量EAS中次级电磁粒子,而后者测量的是EAS中次级缪子,两者共同构成地面簇射粒子阵列(KM2A);其中,大面积铺设的缪子探测器阵列更是100多年来宇宙线探测历史上最大的同类探测器阵列!就相当于给LHAASO安了一副“火眼金睛”,能把混在1万个甚至10万个普通宇宙线事例中的伽马光子识别出来!

(2)78000平方米的水切伦科夫探测器阵列(WCDA)。测量簇射粒子(指的是其中的带电粒子)在水中产生的切伦科夫光。具有高灵敏度,充分发挥其全天扫描的优势。

(3)18台广角切伦科夫望远镜阵列(WFCTA)。测量簇射粒子在大气中产生的切伦科夫光或荧光。虽然已经拥有水切伦科夫探测器(WCDA),但大气中的切伦科夫光或荧光测量仍然不可替代,原因在于其较好角分辨、能量分辨以及更高的能谱测量范围。

高海拔宇宙线观测站示意图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

LHAASO如何破解宇宙线之谜?

有了这四种探测器,LHAASO具备了多参数复合测量能力,下面我们具体看看是如何实现的。

LHAASO通过测量簇射缪子含量,能够实现对原初宇宙线中强子的甄别。在5×1013eV以上实现对伽马射线的零背景观测,同时精确测量该能段的能谱;在超高能端(3×1013eV-3×1016eV)直接冲击银河系宇宙线起源的重大物理目标——不但可以发现大批银河系内伽马射线源,更重要的是可以有效确认哪些伽马射线源是真正的宇宙线源,进而揭示宇宙线起源的奥秘。

在甚高能段(3×1010eV-3×1013eV),WCDA实现对银河系外宇宙线源的巡天观测,并监测视场中的时变现象(如AGN的耀发),具有超强的探测高能伽马暴的能力。

LHAASO创新性地结合两种关键测量手段,利用缪子测量信息以及WFCTA对簇射极大的测量,实现对宇宙线分成份能谱的精确测量,彻底改变目前“膝”区(3×1015eV)宇宙线成份和能谱测量的混乱局面,为解释“膝”的成因提供多参数测量结果。

此外,18台宽视场切连科夫望远镜经重新组合可以工作于大气荧光模式,将观测能区向更高端拓展,从而覆盖1013-1018eV的宽广能量范围,其能量覆盖低端与空间实验直接测量实验衔接,获得绝对能标并将其传递到极高能宇宙线实验的能区,为解释宇宙线从银河系内到银河系外起源的过渡提供连续一致的实验结果。

观测基地全景

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

通过上述四种探测器的密切配合,LHAASO实现了对高能伽马射线的宽能谱的精确测量和宇宙线能谱、成份的精确测量。这些为LHAASO的核心科学目标——探索高能宇宙线起源以及相关的宇宙演化、高能天体演化和暗物质的研究,奠定了坚实的基础。

未来LHAASO将会在其重点的三个方向继续加强探索,发现更多的超高能伽马射线源和高能伽马射线暴,并在宇宙线“膝”区实现分成分的精确测量,为探索宇宙线起源之谜积累充分的判据。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览