出品:科普中国

作者:李会财(中国科学院高能物理研究所)

监制:中国科普博览

24亿年前,一颗比太阳重20多倍的“超级太阳”在耗尽自身燃料后,迎来了生命的终章。在死亡瞬间,它急速坍缩,引发一场惊天动地的大爆炸,巨大的爆炸火球腾空而起,化作一朵持续几百秒的“宇宙烟花”。2022年10月9日21时20分50秒,地球收到了这份来自24亿光年外的“绚丽礼物”——史上最亮伽马射线暴GRB221009A。

它是宇宙大爆炸之后最剧烈的爆炸现象,宛如宇宙深处绽放的绚丽烟火,璀璨夺目却又转瞬即逝。产生的大量万亿电子伏特(TeV)高能伽马光子,如同宇宙使者,带着宇宙的奥秘与故事,踏上了漫长的星际之旅。历经24亿年的漂泊,它们跨越时空,终于抵达地球,诉说着遥远时空的传奇。

这场被誉为千年一遇的宇宙奇观,被位于四川稻城海子山上的高海拔宇宙线观测站(LHAASO,简称“拉索”)敏锐捕捉。作为我国“十二五”期间立项建设的国家重大科技基础设施,LHAASO凭借高灵敏度和大视场优势,成为了这场“烟花秀”的“最佳记录者”——它在国际上首次完整记录下了伽马射线暴万亿电子伏特以上高能光子爆发的全过程。

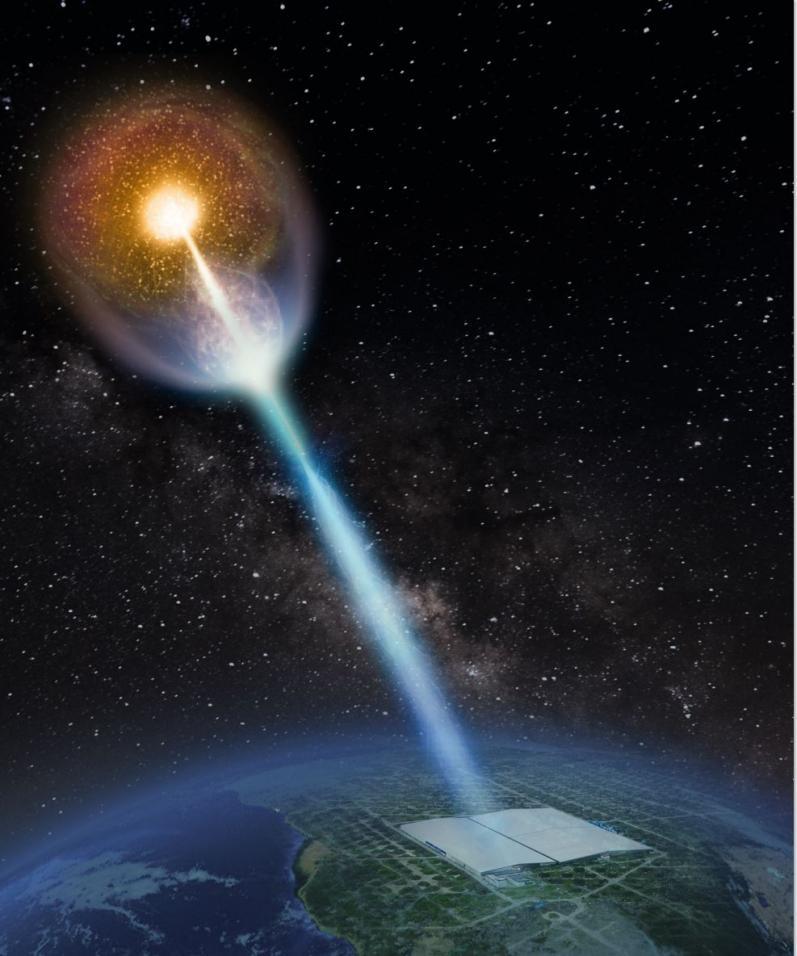

“拉索”率先发现了此次伽马射线暴历史最亮的秘密(艺术示意图)

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

科学家们发现,高能光子亮度在早期快速增强,后期又突然快速减弱。通过深入研究,揭开了这场伽马射线暴成为史上最亮的秘密:其极端相对论喷流具有迄今已知最小的张角。不仅如此,LHAASO还精确测量了伽马射线暴亮度随光子能量的变化,观测能谱延伸至十万亿电子伏特以上,远超理论预期,给伽马射线暴余辉辐射的标准模型带来了巨大挑战。

那么,捕捉到史上最亮伽马射线暴的LHAASO主要由哪些探测器组成?它是如何探测宇宙线的?在设计过程中,科研人员们又有哪些特殊考量,克服了怎样的困难呢?本篇文章中,我们将对这些疑问一一解答。

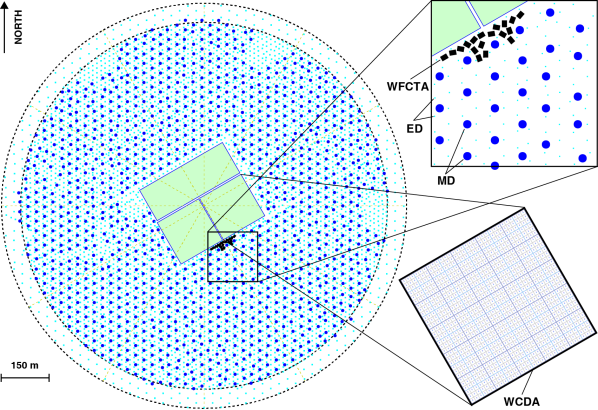

LHAASO的探测器阵列

LHAASO阵列由三大主体探测器组成:覆盖面积1.3平方千米的电磁粒子探测器(ED)阵列和有效面积超过40000平方米的缪子探测器(MD)阵列,测量簇射中次级电磁粒子和次级缪子,两者共同构成一平方公里地面簇射粒子阵列(KM2A),旨在超高能区发现大批银河系内伽马射线源,并确认哪些是真正的宇宙线源,进而揭示宇宙线起源的奥秘;

78000平方米的水切伦科夫探测器阵列(WCDA),测量簇射次级粒子在水中产生的切伦科夫光,在甚高能段,实现对银河系内北天区的伽马射线源的巡天普查,并监测视场中的时变现象;18台广角切伦科夫望远镜阵列(WFCTA),测量簇射次级粒子在大气中产生的切伦科夫光或荧光,实现对宇宙线分成份能谱的精确测量,破解“膝”的成因。

高海拔宇宙线观测站的构成与布局

(图片来源:LHAASO)

在LHAASO探测器的几个阵列中,其“王牌成员之一”水切伦科夫探测器阵列(WCDA)在这场观测伽马射线暴GRB221009A过程中功不可没。其总面积达78000平方米,相当于11个标准足球场的WCDA,由三个巨型水池组成。两个150米×150米的“方形巨盒”和一个300米×110米的“长形堡垒”成“品”字形布局,内部3120个探测器单元和6240个光敏探头严阵以待,时刻准备“捕捉”高能粒子的踪迹。

有读者或许已经注意到,这三个巨型水池的布局并非随意安排,而是特意设计成“品”字形——这一方案的确定,主要是综合考量地形环境、科学物理目标、工程实施进度与预算成本后,得出的最优解。

LHAASO如何探测宇宙线?

宇宙射线是来自宇宙深处的高能粒子流,就像宇宙中极端高能现象的“信使”。它们的主要成分是带电原子核,占比超过99%——其中大部分是质子和氦核,还有一些少量重核。剩下的则是极少量电子、伽马光子、中微子和反物质粒子(比如正电子、反质子)。这可是人类目前能从宇宙深处直接拿到的唯一物质样本。

最惊人的是它们的能量:观测到的最高能量达3.2×1020电子伏特,大概48焦耳——差不多是一颗以150千米/小时速度飞行的网球的动能。一个微观粒子能被加速到这种宏观物体级别的能量,比地球最大的粒子加速器LHC的最高能量还要高千万倍!

宇宙线强子与星际介质发生强相互作用,产生中性π介子,继而衰变为伽马射线。伽马射线呈电中性,在复杂的星际磁场中不受洛伦兹力偏转,沿直线传播。当它们到达地球上空的大气层时,会发生一种“广延大气簇射”的现象。从地球上探测这些来自外太空的原初高能光子,实际是探测级联簇射产生的次级粒子,根据LHAASO探测器阵列记录到的次级粒子到达时间、位置、电荷,再反推得到原初高能光子的入射方向、能量等信息。从伽马射线的观测结果进一步反推最初加速源区的性质和特征。

地处高原,LHAASO如何应对环境挑战?

地处海拔4410米的高原,LHAASO面临着严峻的环境挑战。以WCDA的诞生为例,其研制过程凝聚着科研人员和建设团队无数的心血与智慧。

2017年6月22日,主体基建工程正式启动。面对高原缺氧、高寒和重湿度等恶劣环境,WCDA采用了特有的“薄壁混凝土现浇边墙+软基土工膜防渗系统+大跨度轻钢屋面结构”设计,创新的设计成功实现探测器对避光、防冻、防锈蚀和水位保持等超标准指标要求。

探测器团队在气候条件恶劣的冬季完成了一号、二号水池的安装任务,并于2020年10月底按期完成了全部探测器的安装调试工作。三个水池共35万吨净水的注入均在冬季缺水但水质良好的条件下完成,运行人员克服了夜里零下20多度的恶劣气候条件,保证原水稳定供给和净水备制逾3000小时,为探测器赋予“生命”。

此外,LHAASO项目组还大胆创新,在二号、三号水池采用我国自主研发的新一代20英寸光电倍增管。其具备国际领先的灵敏面积,让WCDA在甚高能段探测能力大幅提升。

如今,WCDA的有效探测面积和灵敏度分别是国际上同类型实验美国HAWC实验的4倍和6倍。WCDA结合KM2A能够精准捕捉银河系内的部分超新星遗迹、脉冲星风云,以及河外源中耀变体的甚高能和超高能伽马辐射,实现近4个量级的全覆盖能谱测量,将为深度探索天体的辐射机制、最终揭开宇宙线起源的谜底发挥重要作用。

LHAASO航拍图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

稻城海子山,因1145个星罗棋布的海子而美丽动人。白天,海子波光闪闪;夜晚,穹顶星光璀璨。在这片美丽的土地上,LHAASO如同一个永远保持好奇的孩童,时刻仰望着苍穹,探索着宇宙的奥秘。而那场千年一遇的“宇宙烟花”,不仅是宇宙赠予人类的奇迹,更是激励着科研人员不断前行,去探索更多未知的动力。未来,在这片星空下,还会有怎样的宇宙奇观等待着我们去发现呢?

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览