出品:科普中国

作者:冯少辉(中国科学院高能物理研究所)

监制:中国科普博览

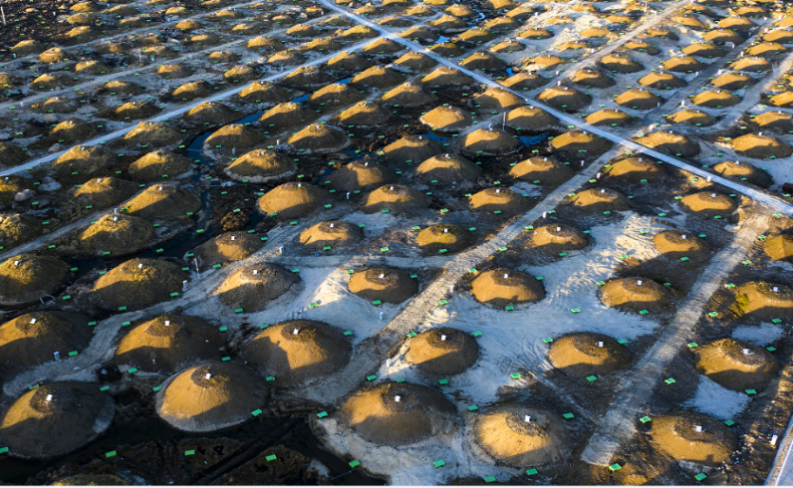

高海拔宇宙线观测站(LHAAS0,拉索)是世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置,是“十二五”国家重大科技基础设施。观测站位于四川省稻城县海子山,2018年6月19日正式开工,2023年5月10顺利通过国家验收。其核心科学目标是探索高能宇宙线起源,研究高能辐射源粒子的特征以及宇宙线加速和传播机制,并开展其他相关基础科学研究。目前,已取得多项重大成果。

高海拔宇宙线观测站所处的四川省甘孜州稻城县海子山海拔4410米,常面临高原极端气候——年均温1.2–4.4摄氏度,极端低温-27.6摄氏度。那么,为什么要选择这么冷的地方建立这个大装置呢?在这样的极寒环境下,观测站又是如何做到防冻保温、常年正常运行的呢?本篇文章,我们就来一探究竟。

高海拔宇宙线观测站

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

选址有何讲究?

观测站选址在青藏高原最大的古冰帽(指地质历史时期形成的、现已消退的冰盖或冰帽残留的地貌和沉积物)遗迹——四川省甘孜州稻城县海子山(海拔4410米),位于花岗岩漂砾组成的石河与草本沼泽区,整体占地面积1.36平方千米。

本区属高原季风气候,高原地带年平均气温仅4.1摄氏度,最热月份7月平均气温为11.9摄氏度,极端高温为27.1摄氏度。最冷月份1月平均气温低达-5.9摄氏度,极端最低气温低至-27.6摄氏度。地表温度冬季低、夏季高,随季节气温的变化而变化。平均最低地面温度是1月份,最高是7月份,极端最高73.1摄氏度(1986年6月9日),极端最低-30摄氏度(1965年2月26日)。除11月至次年的2月地表温度低于气温外,其余各月都高于气温。另据地勘报告,本区域冻土深度为1.7米。

那么,为什么还要将拉索的位置选定在这里呢?从科学需求的角度来讲,海拔四千米四百米左右是“膝”区宇宙线簇射发展极大且测量误差最小的海拔高度;从自然条件来讲,海子山具备丰富的水资源,可以提供水介质探测器需要的大量的水体,且该区域足够平整可以将占地1平方公里的探测器“铺”开;从交通条件来看,这里距离亚丁机场10公里,紧邻国道省道,运输条件便利;从观测角度来讲,这里远离人类活动区域,避免人为环境的干扰。经过长达数年的全国选址,这里是最理想的观测站址。

高海拔极冷环境下水介质探测器的防冻挑战

高海拔宇宙线观测站由电磁粒子探测器阵列(ED)、大气切伦科夫望远镜阵列(WFCTA)、水切伦科夫探测器阵列(WCDA)和缪子探测器阵列(MD)构成。其中,水切伦科夫探测器阵列(WCDA)和缪子探测器阵列(MD)均以纯水为探测介质,在高海拔极寒环境下的防冻保温设计尤为关键。

水切伦科夫探测器阵列(WCDA)由三个呈“品”字型排列的巨型水池构筑物组成,有效总面积达78000平方米,包括两个“150米×150米”的水池(1、2号水池)及一个“110米×300米”的水池(3号水池),需灌注约40万吨净化水(经过专用水处理设备制备)方可满足探测器运行条件。

水切伦科夫探测器阵列(WCDA)内部

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

缪子单元探测器阵列(MD)为分布式探测器,由1188个缪子探测器以间距30米的形式均布于1.36平方千米的观测站内。单个缪子探测器为直径6.8米、高1.2米的圆柱体,需灌注44吨超纯水(经过专用水处理设备制备)方可满足探测器运行条件。

缪子探测器阵列(MD)

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

在此高海拔极冷环境下,水切伦科夫探测器阵列(WCDA)和缪子探测器阵列(MD)两大水介质探测器阵列均面临极大的防冻挑战。一旦发生水体结冰,将会对探测器造成不可修复的损坏,甚至会导致整个装置的实验失败。

如此大规模的水体,采用“有源”加热的策略(指依赖电力、燃料等外部能源持续提供能量的主动加热方式)显然是不可行的,所以必须保证在无加热的自然状态下,水体水温常年维持在0摄氏度以上。为此,需要为其设计精细化的保温措施。

水介质探测器保温设计

采用“无热源”的水体保温设计时,此时水体温度的变化因素主要受外界大气平均温度的季节性波动影响。这种周期性变化可通过温度函数描述,其关键影响因素包括:水体灌注时的初始温度(应尽量夏天灌注,保证初始温度较高)、年平均温度、温度波动幅度、变化周期及相位偏移值(即水体达到最低温度的时间与外界环境温度达到最低温度的时间间隔)。

因此保温措施需要达到三个条件:一是水体灌注时,应尽量在夏天、秋天时候灌注,水体初始温度高;二是保温层的厚度足够厚,将水体温度变化的幅度减到足够小,从而将水体的温度“保存住”,使水体最低温度常年处于零度以上;三是保温层的热阻率足够好,延缓水体与外界环境的热交换,将水体温度与外界温度的相位(即水体达到最低温度的时间与外界环境温度达到最低温度的时间间隔)延缓到足够大,经计算值,需要延缓3个月。

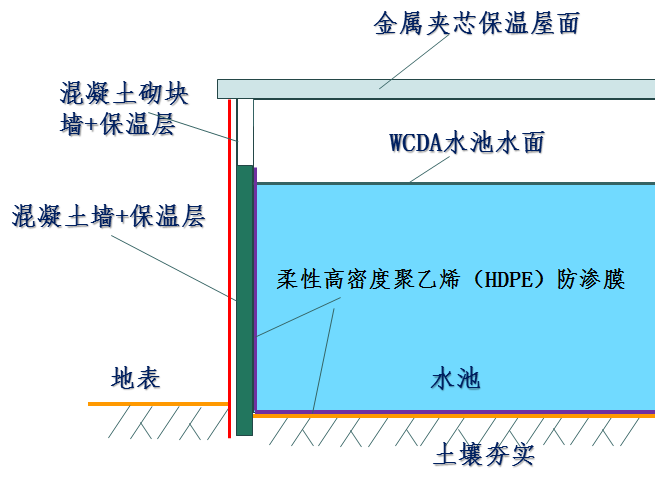

(1)WCDA大型水池:三维保温与热桥阻断

依据该区域的年平均温度数据及1.7米的冻土深度,将水切伦科夫探测器阵列(WCDA)水池基础埋深选定为2.0米,确保基底完全位于永久非冻土层,以消除基底竖向冻胀影响。水池顶部和侧壁采用XPS(一种高性能的硬质泡沫塑料保温材料)保温板全覆盖,并配置保温隔热垫片阻断热桥(是指热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位)。

WCDA水池剖面构造如下图所示。

WCDA水池局部剖面构造示意图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

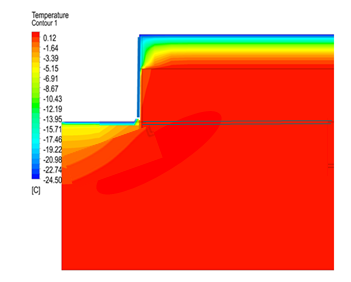

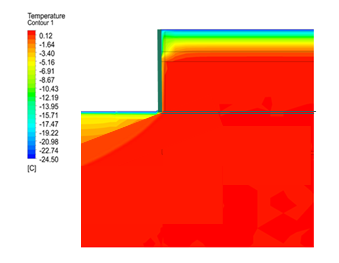

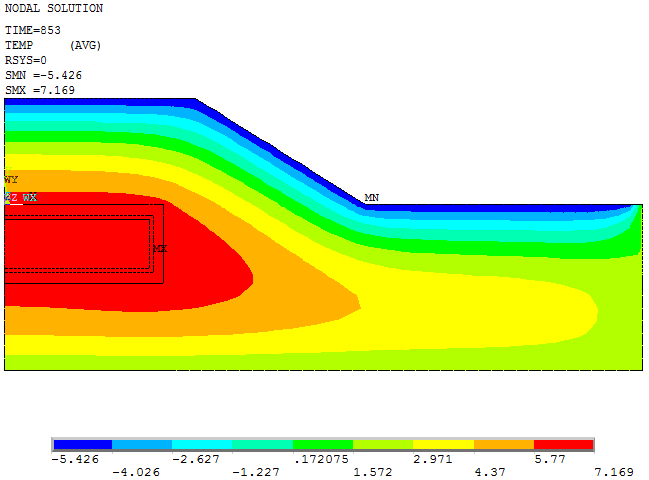

设置WCDA注水条件为:即使在极端天气情况下,若于9月底以前注水,水池能够顺利越冬而不结冰。为此,分别采用120毫米和150毫米厚的XPS保温层进行计算。当WCDA水池热过程模型运行稳定后,选择2月4日0时(全年室外温度最冷时刻)作为典型时刻进行分析。此时水池竖直切面的温度分布如下图所示。

WCDA水池在不同XPS保温层厚度下竖直切面温度分布,左图为120毫米保温层,右图为150毫米保温层

(图片来源:中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司)

由图可见,采用120毫米厚XPS保温层时,水池的中部温度高于0摄氏度,但边缘部位靠近壁面处水温低于0摄氏度。在靠近水池壁面区域的上部,即图中所示的水池左上角部位,由于三维传热部位导致水温最低,为-0.8摄氏度。当采用150毫米厚XPS保温层时,水池整体平均温度为0.98摄氏度,即使是靠近水池左上角的最低水温部位也有0.08摄氏度,故切面所示各部位均不会结冻。

(2)缪子探测器(MD):覆土蓄热与保温层优化

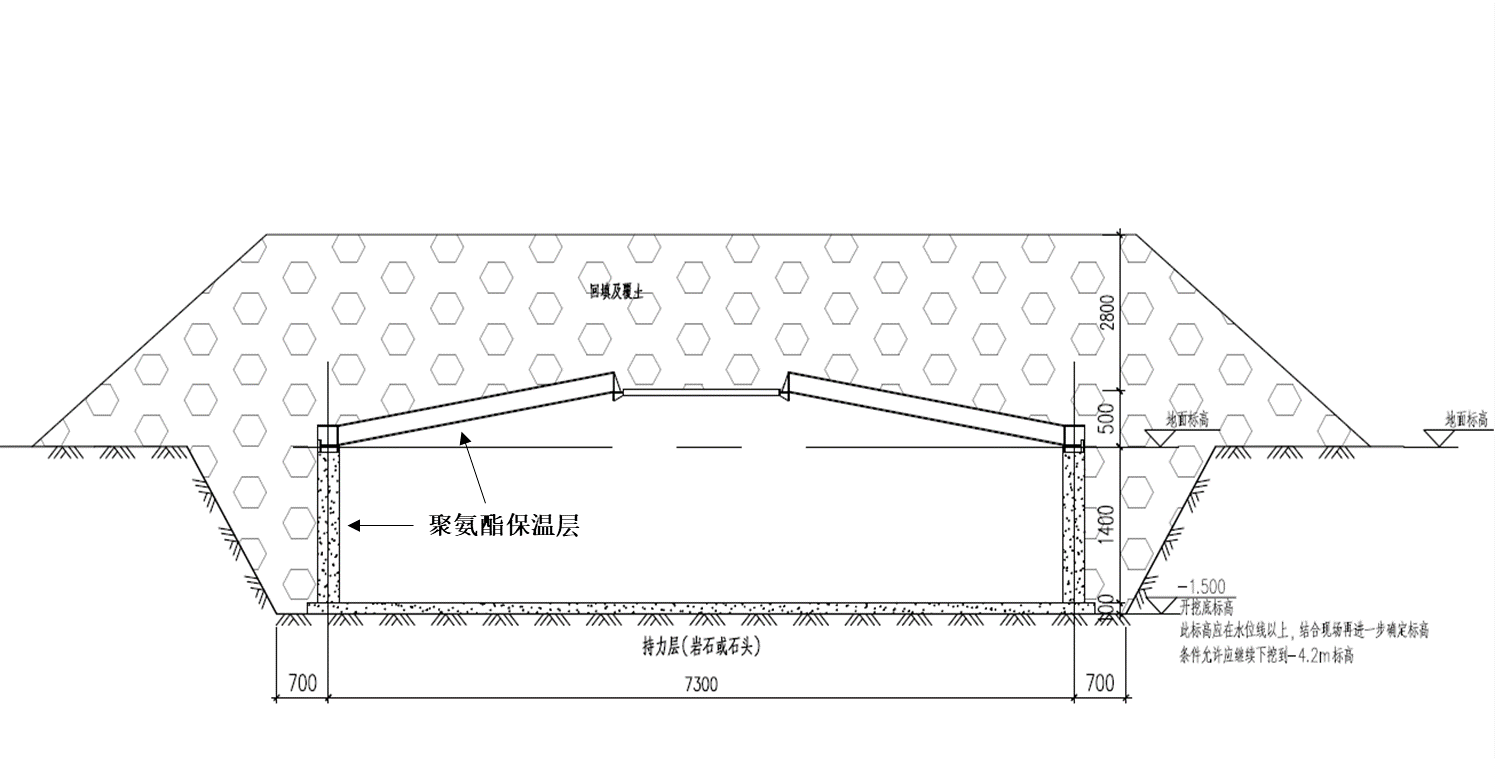

同样基于该区域的年平均温度数据及冻土深度,结合缪子探测器(MD)的尺寸要求,其基础深度设置为地面以下1.2-4.2米之间,越深越好。设计拟采用聚氨酯保温板全覆盖,并配置保温隔热垫片阻断热桥。MD剖面构造如图所示。

MD剖面构造示意图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

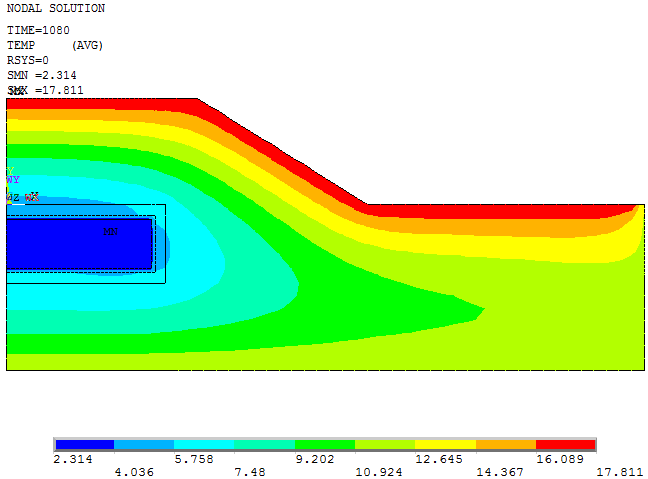

设置MD探测器注水条件为:即使在极端天气情况下,若于9月底以前注水,水池能够顺利越冬而不结冰。为此,设置聚氨酯保温层厚度分别为5厘米、10厘米、15厘米三种。对比发现,使用5厘米保温层时,水体最低温度已经低于0摄氏度,不满足实验要求;使用10厘米的保温层时,水体最低温度为0.6摄氏度,满足实验要求;使用15厘米的保温层时,水体最低温度为2.5摄氏度,水体保温效果过好。结合经济适用性方面的考虑,最终选取10厘米厚度聚氨酯保温层。

10厘米聚氨酯保温层模型下水体温度模拟,左图为水体温度最高时刻云图,右图为水体温度最低时刻云图

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

从仿真结果中可以看出,采用保温策略优化设计后,在年平均值为-0.2摄氏度,无任何主动技术条件下,各测点的水温在全年均保持在0摄氏度以上,消除了结冰现象,有力地保证了缪子探测器(MD)的正常运行。

结语

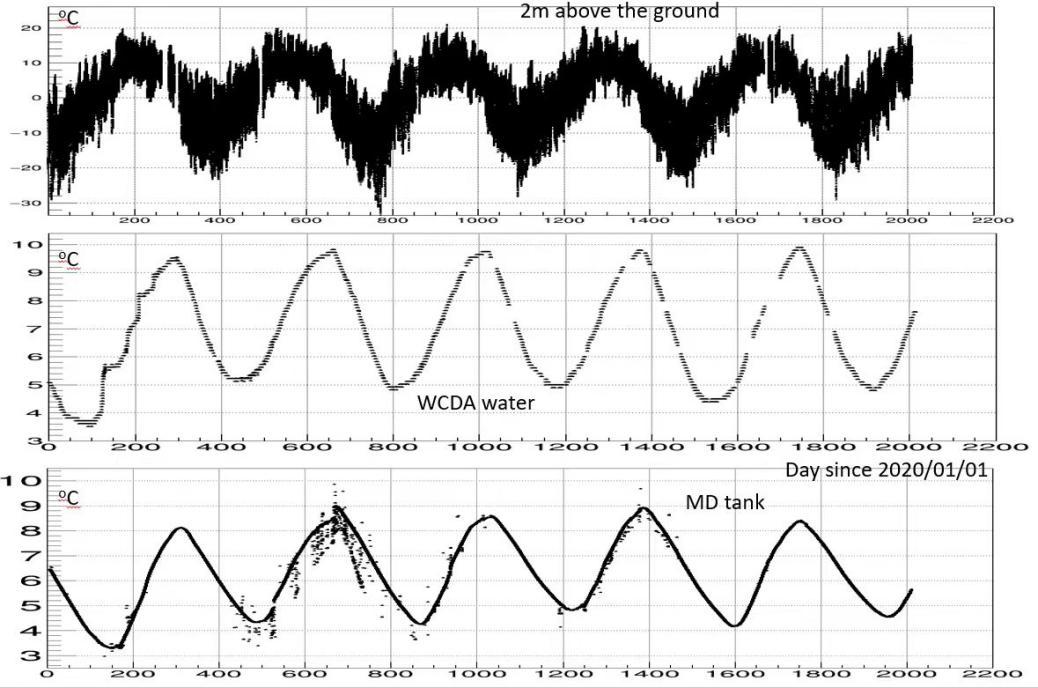

观测站环境温度、水切伦科夫探测器(WCDA)水体和缪子探测器阵列(MD)水体温度长期监测结果

(图片来源:中国科学院高能物理研究所)

上图为观测站环境温度、水切伦科夫探测器(WCDA)和缪子探测器阵列(MD)水体温度长期监测结果。经过累积2000天的温度监测,水切伦科夫探测器(WCDA)水体年平均温度常年保持在7℃左右,缪子探测器阵列(MD)水体年平均温度常年保持在6.5℃左右,两个水介质探测器的水体最低温度常年处于零上,未产生结冰现象,探测器运行安全。

水切伦科夫探测器阵列(WCDA)和缪子探测器阵列(MD)的成功工程实践,填补了我国在高海拔极端气候下关于此类建筑围护结构防冻保温的新方法和新实践。水切伦科夫探测器阵列(WCDA)水池还因此获得了“2020-2021年度四川省建设工程天府杯金奖”。

水切伦科夫探测阵列(WCDA)其特有的“薄壁混凝土现浇边墙+软基土工膜防渗系统+大跨度轻钢屋面结构”设计在国内实属首创,在国际也属领先设计。在没有国标可参考的情况下,攻坚克难,实现了“总水量日变化率≤0.01%、水体温度日变化率≤0.02的优异防渗漏及保温效果;22500和33000平方米的单体建筑实现光学密闭,保证池内高灵敏度20寸光电倍增管得以开展单光子水平下的测量、池内整体的聚脲防腐体系确保超过80000平方米的钢结构、轻钢屋面在饱和水蒸气环境下长期不生锈”。

缪子探测器阵列(MD)也以其独特的“混凝土筏板基础、环形侧壁+焊接钢顶盖”的柔性连接结构形式满足了10年内小于0.05m的要求。

这些精妙的保温设计和工程实践,不仅成功抵御了高原极寒的严峻挑战,更确保了“拉索”水介质探测器在无外部热源加热状态下常年稳定运行。它们如同为探测器披上了一层智慧的“保温外衣”,使其在严酷的自然环境中依然能保持敏锐的“感知力”,全天候地捕捉宇宙线留下的蛛丝马迹。

正是这些凝聚了科学家和工程师无限巧思的解决方案,从宏大的水池到分布式的探测器,共同构成了“拉索”这座观天巨阵坚实可靠的基石。它们让源自宇宙深处的信息能被清晰解读,最终助力我们破解高能宇宙线起源的世纪之谜,窥见更多宇宙的奥秘。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览