随着观测能力延伸至纳米尺度、计算性能几何提升,地球科学中“磁性黑匣子”的秘密正被逐步揭开。中国科学院地质与地球物理研究所李金华团队在《科学通报》发表综述文章“微磁模拟新进展及其在纳米地球科学的应用前景”,系统梳理微磁模拟的理论进展、软件生态与前沿应用,提出面向纳米地球科学的技术发展路线,展示了如何借助“数字探针”(微磁模拟),重新解读与编写岩石和行星层层叠加的“磁记忆”。

从“指南针”到“数字探针”:微磁模拟为何关键

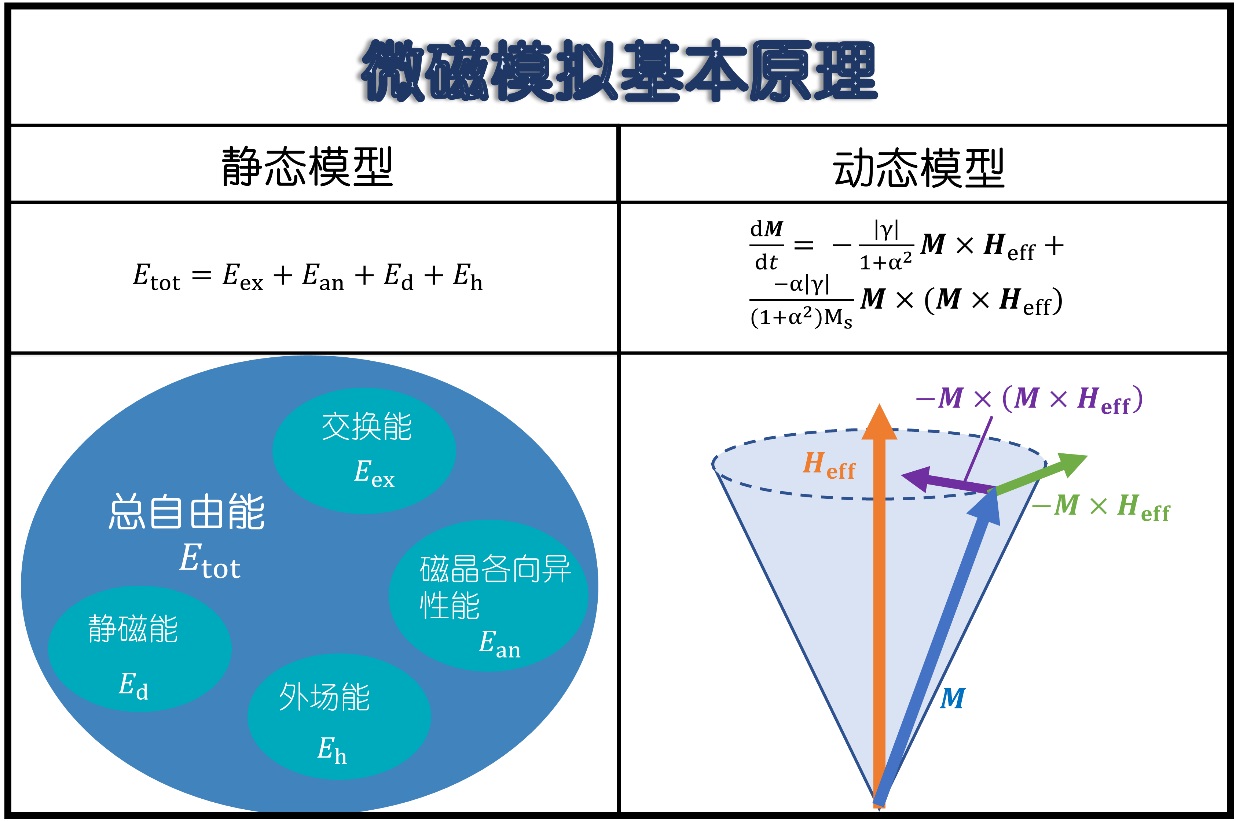

微磁学致力于理解纳米至微米尺度上的磁畴结构和磁化动力学。微磁模拟以Landau–Lifshitz–Gilbert方程和吉布斯自由能最小化为核心基础(图1),利用高性能计算,真实再现单颗粒到多颗粒体系在温度、应力、化学环境变化下的磁化过程。与透射电镜、磁力显微镜、X射线成像等现代表征手段结合,形成“观测—建模—验证”的闭环。这样不仅能将真实样品的表征转化为数字模型,还可以在计算空间中“复现”磁信号的写入与擦除,为宏观磁场观测结果与微观物理机理搭建直接桥梁。

图1 微磁模拟的基本原理示意图

连接微观与宏观:纳米地球科学的“桥梁与放大镜”

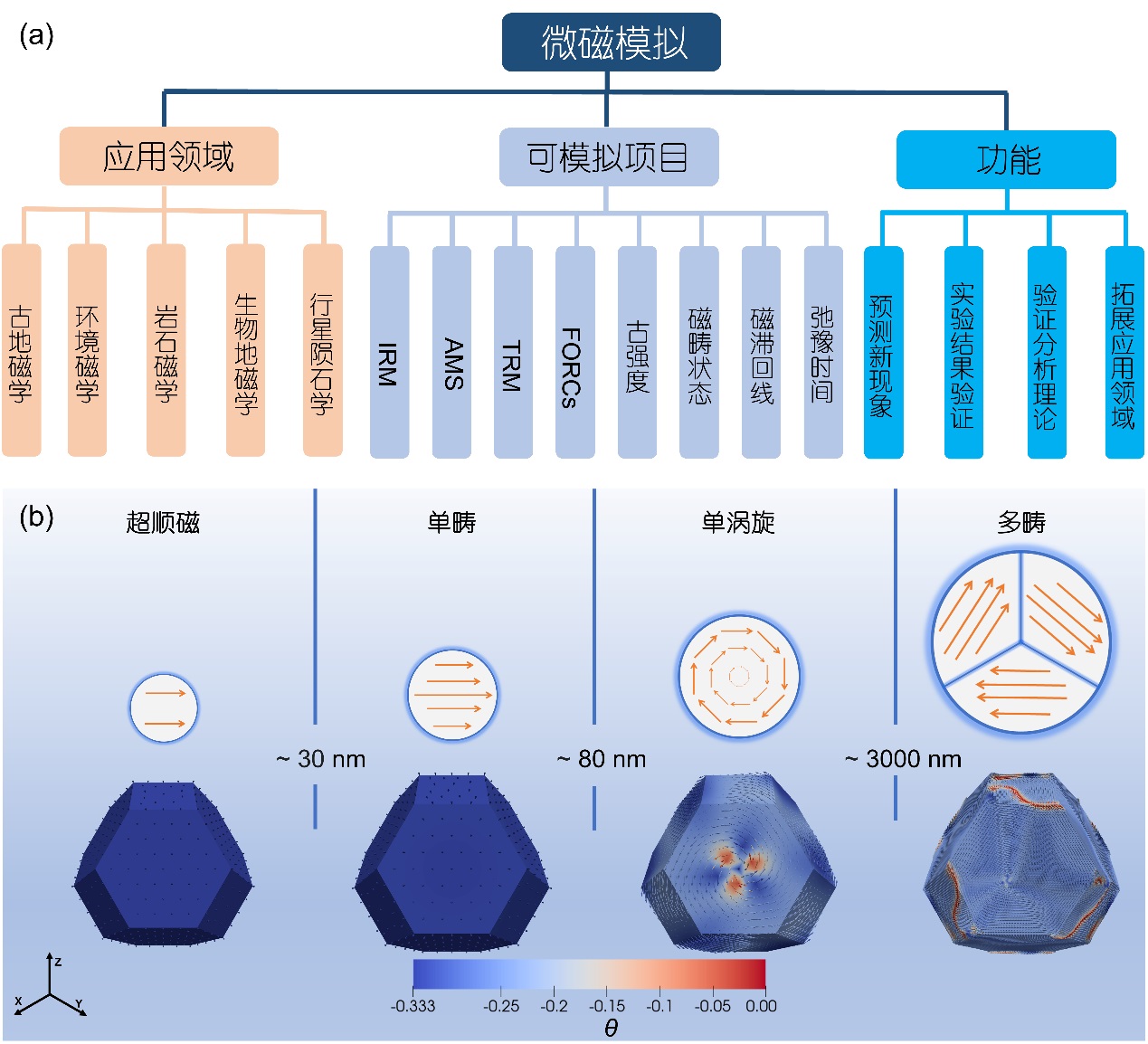

综述指出,微磁模拟正成为岩石磁学、古地磁学、生物地磁学与行星磁学的通用工具(图2),主要体现在四类突破:

- 古地磁与岩石磁学:精确界定单畴、多畴边界及涡旋态等关键结构,解析 CRM/TRM等磁记录获取与保持机制,提升古地磁强度与方向反演精度和可靠性。

- 新现象预测与机理拓展:揭示尺寸、形貌驱动的磁畴转变与“磁不稳定区”,构建“为何能记录、如何长久保持”的物理图景。

- 生物地磁学:模拟趋磁细菌中磁小体链的排列及其磁化动力学,串联基因—颗粒—链—群体的跨尺度行为,为仿生磁导航与医工应用奠基。

- 行星样品解译:面向月壤、陨石等珍稀样品,在极低样品破坏的前提下重建纳米载磁矿物的磁学史,服务行星磁场与宜居性研究。

这些进展让“点状”信息汇聚为“面—体—时序”的证据体系,显著提高地球与行星磁学数据库的分辨率与解释深度。

图2 微磁模拟在地学中的应用、功能及可模拟项目及磁畴状态随粒径变化模拟示意

技术加速:软件、算力与智能化的三重驱动

工具链不断成熟:OOMMF奠定基准,GPU加速的MuMax3使大规模计算变得日常化,有限元MERRILL应对不规则颗粒与复杂边界,与三维显微重建结合,可实现“实物—数字孪生”,极大拓展了地质、行星、生命等多学科交叉的应用范围。

同时,深度学习与贝叶斯反演正在用于高维参数检索与不确定性量化,自动化筛选可行模型、加速古地磁与行星磁性参数的反演流程。这些技术合力推动微磁模拟由“现象重现”迈向“机理解析与预测”,为磁学理论体系一体化发展打开新路径。

痛点评估:三大挑战仍需硬仗

综述也指出,当前三方面瓶颈亟待突破:

- 跨尺度自洽建模:如何无缝连接原子、微磁、相场和连续介质建模,并实现热力学一致性,仍是重大难题。量子涨落、非马尔科夫噪声的有效表征尤为挑战。

- 复杂体系动力学:多相多晶、掺杂与氧化还原诱发的界面耦合、应力—温度—化学环境的动态联动,需要多物理场耦合与自适应网格的稳定算法。

- 高通量计算与评估标准:FFT退磁场通信、显存瓶颈及多节点调度等限制大规模模拟,反演环节也亟需建立统一的不确定性测度及可比基准。

面向未来的路线图:从纳米颗粒到行星记忆

为应对上述挑战,团队提出解决思路:

- 构建多尺度耦合框架:实现原子、微磁、相场和连续体之间的无缝对接,发展无条件稳定的差分/有限元与自适应网格,加入长纵驰豫等项提升数值稳健性。

- 贯通实验与模拟闭环:联通同步辐射、中子散射、电子显微等手段与第一性原理、微磁参数化,实现材料本征参数的可追溯映射。

- 推动异构并行与智能调度:针对GPU、FPGA、TPU发展高效并行与调度机制,建设开源数据、模型与案例库,完善误差与不确定性评估规范。

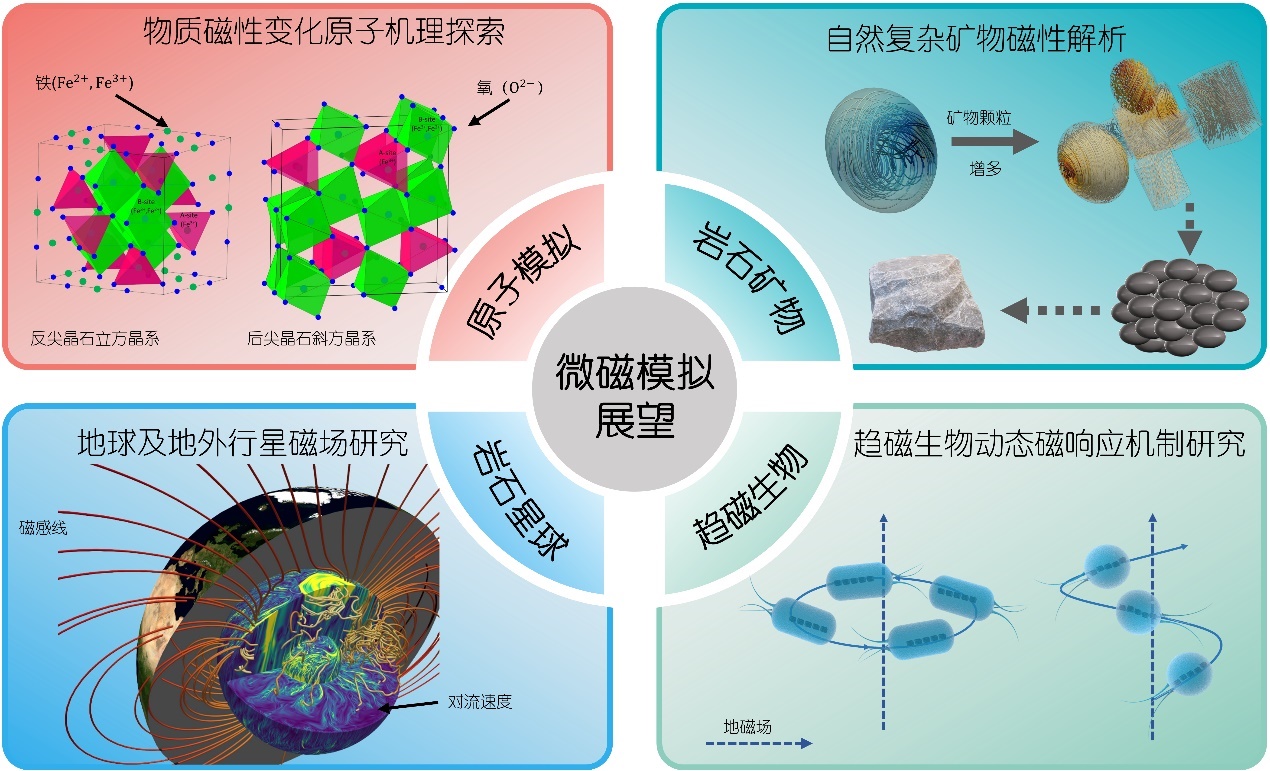

- 打造一体化地学平台:在地学应用侧,建设“原位高分辨观测—多场耦合模拟—反演验证”一体化平台,服务古地磁重建、行星演化与生物磁学等方(图3)。

图3 微磁模拟在地学的展望

结语与邀约

微磁模拟,正越来越成为重构地球与行星“磁记忆”的纳米钥匙——以数字模型连接原子缺陷、纳米磁畴与宏观磁场,让不可见的过程变得可计算、可验证、可追溯。我们呼吁青年学者把握“计算+表征+智能”交叉机遇,夯实物理与数值基础、熟练主流软件与高性能计算、积极参与开源和多学科合作。

纳米尺度的观测与模拟会聚之际,地球科学的众多“老问题”正迎来解答新机遇。期待与你一起,将微磁模拟做成纳米地球科学的共同语言。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社