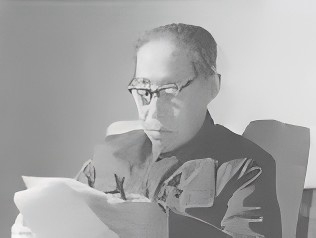

童第周(1902-1979),中国胚胎学和发育生物学家。曾任山东大学及中国科学院海洋研究所、动物研究所等单位的教学、科研及行政领导职务,中国科学院生物学部主任、副院长,全国政协副主席。他的主要贡献之一,是20世纪50年代至60年代初关于文昌鱼发育的实验研究。主要论著有《鱼类细胞核的移植》、《文昌与卵子8细胞和16细胞时期动物性板球和植物性半球细胞配合的研究》等。

童第周出生于浙江省鄞县东乡童家岙一个农民家庭。家境清贫的他学习勤奋,成绩优良,考入了宁波效实中学三年级为插班生,作为宁波效实中学的毕业生本可直接升入上海圣约翰大学,可是毕业那一年,老家的大哥病了,童第周只好放弃上大学,回老家去管家。1923年考入复旦大学,1927年任县建设科科长;同年,由中央大学生物系主任蔡堡推荐,到南京中央大学(今南京大学)生物系任助教。

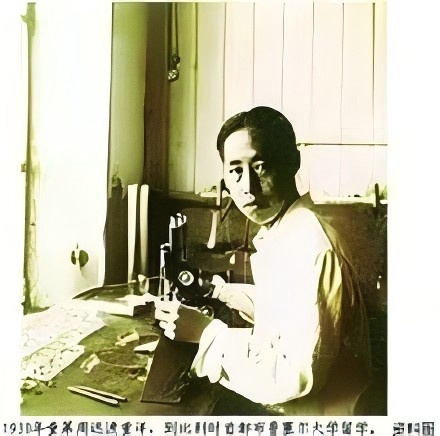

1930年,童第周乘火车从满洲里经前苏联到比利时比京大学(今布鲁塞尔大学)留学。在比利时首都布鲁塞尔大学,童第周的留学生活十分清苦,瘦小的他沉默地在生物学的天地里拼搏进击着,研究胚胎学,经常要做卵细胞膜的剥除手术,当时有一个青蛙卵的卵膜剥除手术多年来没人能完成,童第周像高明的外科医生一样,用灵巧的双手干净利落地剥落了青蛙卵膜,此举一下子震动了欧洲的生物界,童第周精湛的实验技术让国际同行十分钦佩。

1934年童第周不顾日本侵略军即将发动大规模侵华战争的危险,毅然放弃国外可以安心工作和生活的条件,回到中国,任国立山东大学生物系教授。

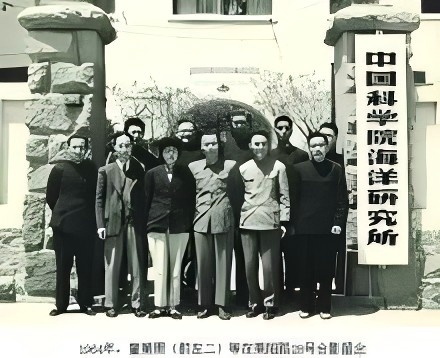

1948年,当选中央研究院院士;同年,应美国洛氏基金会邀请到美国耶鲁大学任客座研究员,1949年3月,中国即将解放前夕,童第周拒绝了耶鲁大学的高薪挽留,克服了种种阻力,在迎接新中国成立的隆隆炮声中,再次回到了国立山东大学;同年6月2日,青岛解放,童第周应"中华全国科学工作者联合会筹备会"的邀请到北京参加筹委会会议,利用这个机会,他找到中国科学院筹建组领导竺可桢教授,迫切地向他提出了建设中国海洋研究机构的设想。

1950年,在要人才没人才、要设备没设备等非常艰难的条件下,以童第周为首的筹备组仅仅用了四五个月,就成功组建了新中国第一个海洋科学研究机构。从1958年开始,童第周陆续发表了一系列有关文昌鱼的研究成果,成为国际最权威的文昌鱼研究专家,并开创了异种核移植的先河。这尾体细胞克隆鱼比体细胞克隆羊“多莉”问世早15年!

长期以来,童第周一直从事发育生物学的研究。早年,他在脊椎动物、鱼类和两栖动物的卵子发育能力研究方面,有过独特的发现;从20世纪50年代开始,他又特别研究了在生物进化中占重要地位的文昌鱼的卵子发育规律,为国际上提供了系统的重要文献。

晚年,他又和美国坦普恩大学牛满江教授等一起,在生物性状遗传中的细胞核和细胞质相互关系的研究方面,取得了创造性的成绩,居于世界先进行列。在这同时,他还在防治海洋有害生物、人工养殖经济水产动物、开拓培育经济鱼类新品种等方面,做出了很大的贡献。尽管承担着繁重的行政和科研任务,童第周仍坚持给学生上课,他传授给学生的不仅仅是知识,还有他光辉的学术思想和踏实的工作作风。

童第周鞠躬尽瘁,把一生都无私地奉献给了祖国的生物科学和海洋事业,他是我国著名的生物学家、我国实验胚胎学的主要开创人和优秀的教育家。在我国科学界群星灿烂的太空里,他是一颗光芒夺目的大星。

来源: 天津国家海洋博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津国家海洋博物馆

天津国家海洋博物馆