全球茶园面积近20年激增约115%,但其扩张常以牺牲森林生态为代价,导致土壤退化、生物多样性丧失及茶叶品质下降,威胁产业可持续性。

茶园生境(如森林覆盖)与种植密度是影响茶叶品质的关键因素,然而两者如何协同作用、通过何种路径影响品质形成,此前尚不明确。

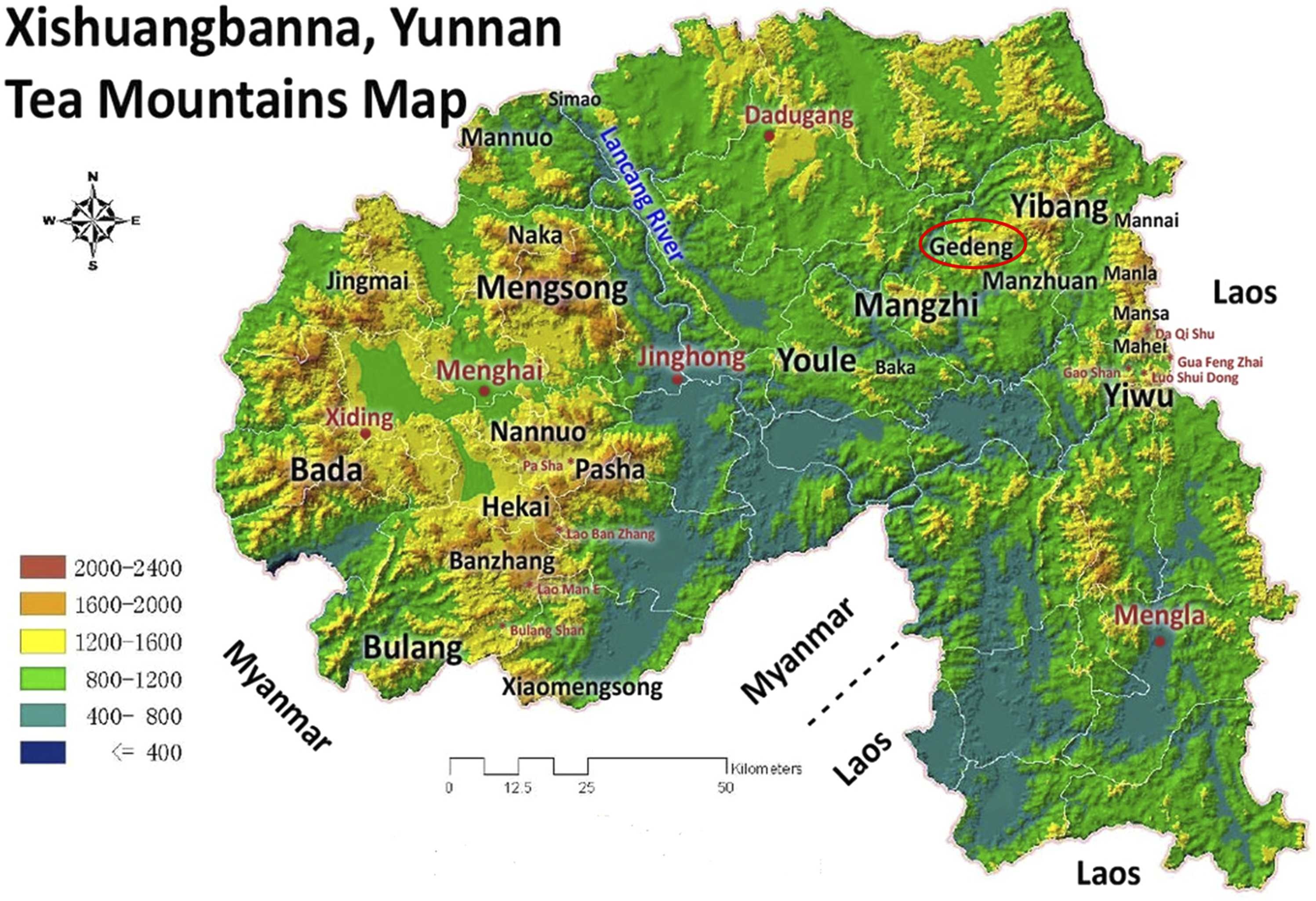

图1. 本研究于2023年至2024年间在西双版纳著名的茶叶产区——勐腊县象明乡安乐村戈登茶山(海拔1300米)开展。

针对这一关键科学问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)宋亮研究员团队联合自然向善探索中心(Good to Nature),依托当地茶农柴忠红的支持,在云南省勐腊县象明乡安乐村古茶园开展了系统研究。

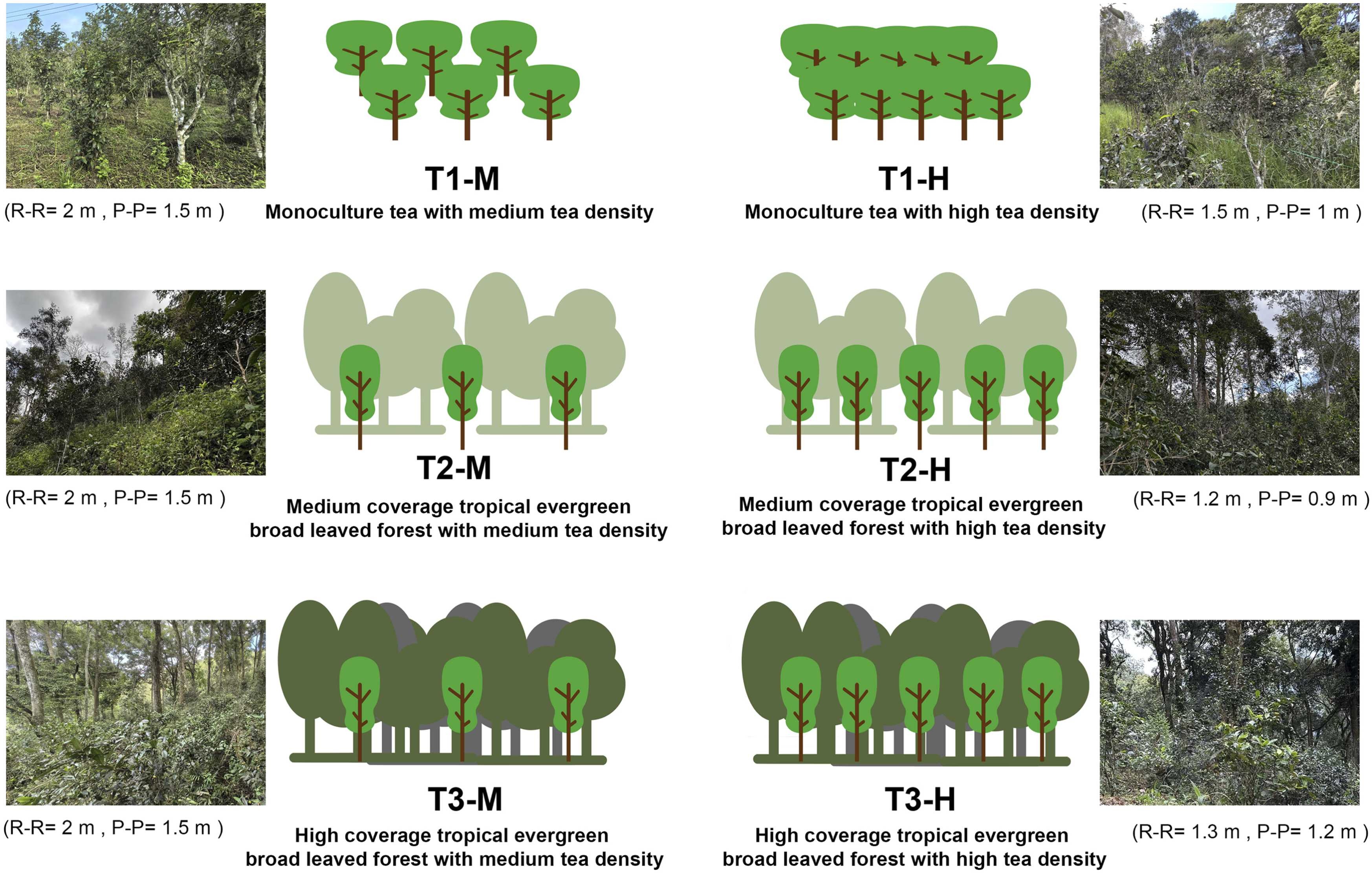

团队采用科学实验设计,通过精细监测微气候、分析土壤养分及检测茶叶代谢物,深入解析了生境类型(纯茶园、中覆盖森林茶园、高覆盖森林茶园)与种植密度(中密度、高密度)对茶叶品质的影响机制。

图2.实验设计示意图,行间距(R-R),株间距(P-P)该实验设置了6种模式,涵盖三种生境(纯茶园T1、中覆盖森林茶园T2、高覆盖森林茶园T3)以及两种茶树种植密度(中密度M和高密度H)。

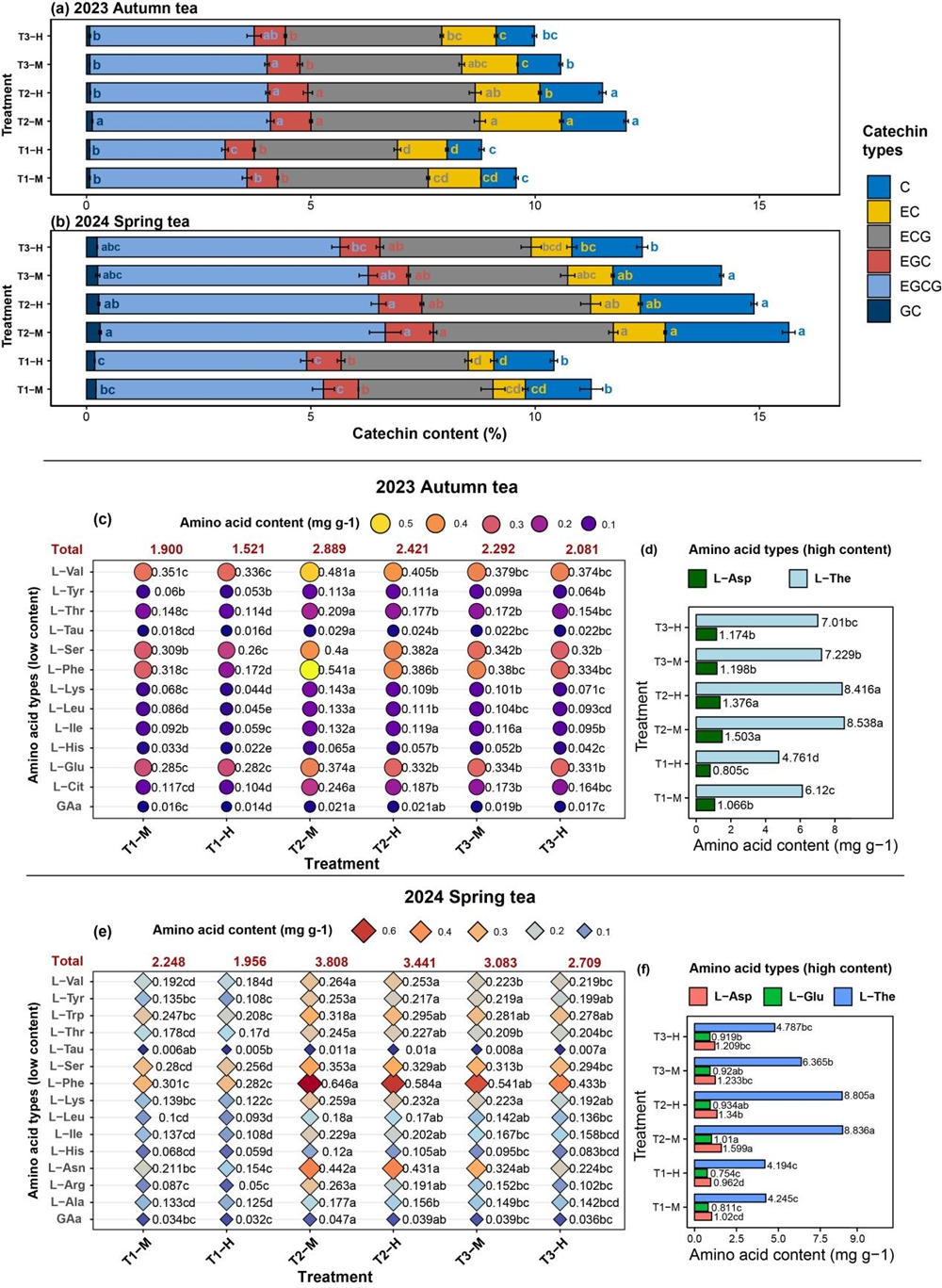

结果表明:中覆盖森林茶园耦合中密度种植可同步优化微气候与土壤养分,驱动春茶儿茶素含量较纯茶园高密度模式提升50%;结构方程模型进一步证实生境与密度通过“微气候-土壤养分”级联路径间接调控品质成分合成。

该研究揭示了提升茶叶品质的关键生态栽培机制,确立了“中覆盖+中密度种植”是实现茶叶高品质与茶园生态平衡的优化模式,为单一茶园的生态恢复以及传统古茶园的可持续经营提供了科学依据。

图3. 不同生境和茶树密度对茶叶品质的影响。所测成分包括:儿茶素(Catechin, C)、表儿茶素(Epicatechin,EC)、表儿茶素没食子酸酯(Epicatechin gallate,ECG)、表没食子儿茶素没食子酸酯(Epigallocatechin gallate,EGCG)、表没食子儿茶素(Epigallocatechin,EGC)、没食子儿茶素(Gallocatechin,GC)、L-茶氨酸(L-Theanine,L-The)、L-天冬氨酸(L-Aspartic acid,L-Asp)、L-谷氨酸(L-Glutamic acid,L-Glu)等。不同小写字母表示在P≤0.05的显著性水平下,各处理间存在统计学显著差异(n=4)。

该成果以“Habitat and density effects on tea quality: A microclimate and nutrients perspective”为题发表于农林科学和生态学领域顶级期刊Agriculture,Ecosystems and Environment上。该论文由版纳植物园恢复生态学研究组博士后Manzoor博士(第一作者)和宋亮研究员(通讯作者)主导完成。

合作作者包括:已毕业硕士代倩、博士后莫雨轩博士、Sujan Balami博士、石贤萌博士、研究助理王春杰,以及自然相善探索中心郑旸捷。

研究得到云南省“彩云博士后计划”、中国科学院西双版纳热带植物园“十四五”科技创新规划、云南省重点研发计划、国家自然科学基金、安乐村古茶园近自然恢复等项目资助,并获安乐村社区及自然相善团队支持,特此致谢。

同时,感谢版纳植物园公共技术服务中心和中国农业科学院茶叶研究所公共实验室提供的测试平台支持。

本文作者:宋亮(恢复生态学研究组)

来源: 西双版纳热带植物园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

西双版纳热带植物园

西双版纳热带植物园