随着航空业的不断发展,世界上许多飞机设计师都在探索使飞机飞得更快的办法。他们在实践中发现,活塞式飞机已接近时速750千米,升限12000米的极限。要使飞机飞得更快更高,必须更换发动机。于是,喷气式飞机诞生了。1939年8月27日,世界上第一架涡轮喷气式飞机——“亨克尔He-178”型飞机成功进行了试飞,这架飞机是由德国飞机设计家和制造家恩斯特·亨克尔开办的飞机厂所设计制造。喷气式飞机的成功,让人类交通速度发生了一次重大飞跃。

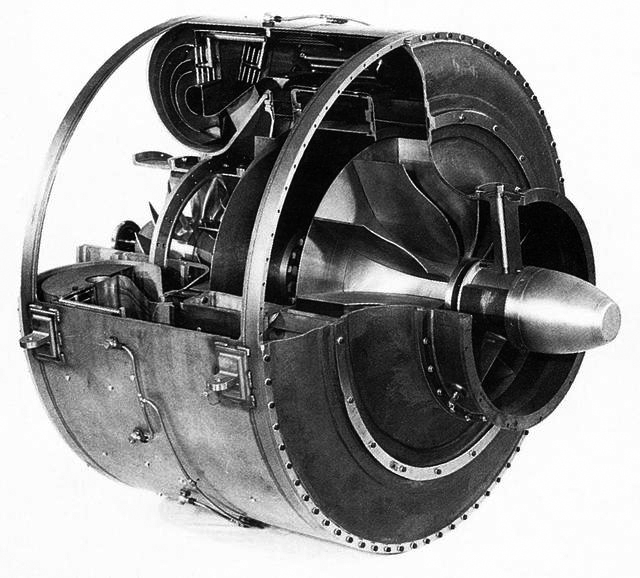

He178装有1台推力为3697牛的喷气发动机

灵感来源于“古代火箭”

自世界首架飞机问世,提升飞行速度、高度及载重量便成为新机研发的核心目标。然而直至20世纪30年代,飞机速度仍徘徊在每小时700公里左右,这几乎已是活塞式发动机与螺旋桨驱动飞机的速度极限,用苏联知名飞机设计师雅科夫列夫的话来说,已至“发展瓶颈”。

喷气时代的到来,为飞机发展开辟了新径。涡轮喷气式发动机作为新型动力装置的诞生,标志着喷气时代的开启。

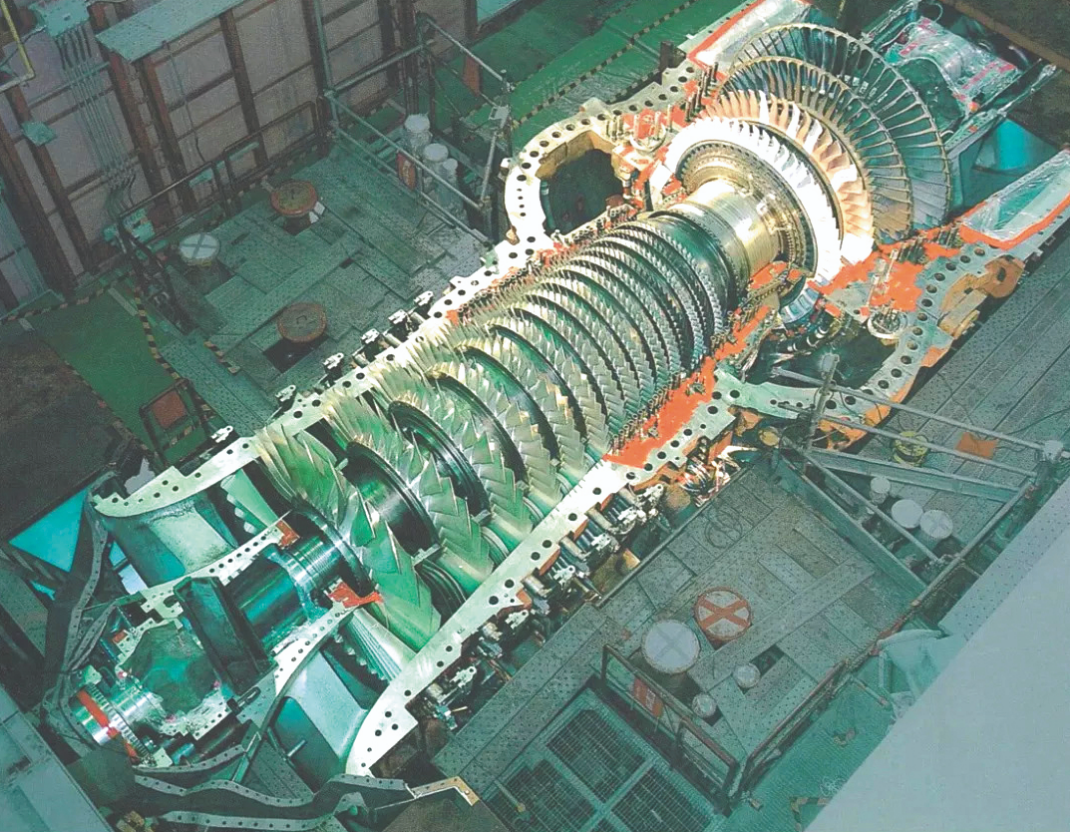

喷气式飞机依靠其特有的喷气式发动机推进。其工作原理是空气经进气道进入发动机,先由压气机压缩,再进入燃烧室与燃料混合燃烧。燃烧产生的膨胀燃气推动涡轮旋转,进而带动同轴压气机工作。燃气从涡轮流经尾喷管膨胀后高速喷出,产生巨大反作用力,推动飞机前行。其实这一原理我国古代就已有应用,如宋朝的火药火箭——火箭纸筒内装满火药,燃烧时产生强烈气流从尾部喷出,利用反作用力使火箭快速前进。不过,人类真正全面理解这一原理,是在20世纪初。

1903年,俄国科学家齐奥尔科夫斯基在《利用喷气工具研究宇宙空间》一书中,详细阐述了火箭飞行理论,探讨了火箭用于星际交通的可能性,提出了液体燃料火箭的构想与原理图,并完成了全球首架喷气发动机的计算。

这些理论成果为喷气式飞机的制造奠定了坚实基础。喷气式飞机的诞生,是人类交通史上的重大里程碑。其飞行速度可达每小时1000至3000多公里,飞行高度能达两三万米,最远一次可连续飞行1万多公里,实现了人类交通速度的质的飞跃。

飞行速度质的飞跃

20世纪20年代末,时任英国空军教官的弗兰克·惠特尔率先提出了喷气发动机的构想,并于1930年正式申请专利。然而,当时这一构未获飞机制造商青睐。直至1935年,惠特尔在空军人士与银行家的支持下,创立了“动力喷气有限公司”。同年6月,他带领团队从零起步,逐一攻克部件研发难关,成功制造出首台涡轮喷气发动机并实现运转。

几乎同一时期,德国飞机设计师亨克尔也在推进涡轮喷气发动机的研发。他找到屡遭挫折的燃气涡轮专家奥海因,二人一拍即合。奥海因自1934年起便专注涡轮发动机研究并取得突破,此次合作令他倍感振奋。两位青年才俊分工协作,亨克尔负责飞机设计,奥海因专注燃气涡轮发动机研发,项目进展顺利。1939年8月27日,在德国飞行员瓦西茨的驾驶下,二人合作的结晶——He-178喷气式战斗机试飞成功。该机采用硬壳铝制机身与木质机翼,飞行速度达每小时700公里,成为全球首架喷气式飞机,标志着人类航空进入喷气飞行时代。

亨克尔He-178型飞机

喷气发动机的诞生,为人类追求更高、更快的飞行目标提供了强劲动力。喷气式飞机问世后,迅速刷新了活塞式飞机创造的飞行速度与高度纪录。1944年,德国与英国的首批喷气式战斗机相继投入实战。

二战结束后,喷气式发动机技术突飞猛进,推动航空技术实现质的飞跃。飞机速度、高度及载重量显著提升,军用飞机焕然一新,民用航空领域也因喷气式客机的出现而迎来变革。现代民航运输业由此迎来重大变革,1949年,英国研制的首架喷气式民航客机“彗星”号成功完成首飞。时至今日,全球绝大多数军用作战飞机及干线民航客机均已实现喷气式动力升级。

第一架喷气式民航客机——英国“彗星”号

喷气式飞机为啥不用汽油?

喷气式飞机发动机的工作机制与活塞式发动机有着显著差异,其燃烧过程具有连续性,一旦燃料被点燃,将持续燃烧直至发动机断油。这一特性使得喷气式飞机对燃料蒸发性的要求降低,使用汽油作为燃料反而显得过于奢侈且不必要。

现代化的涡轮喷气发动机

此外,现代喷气式飞机的高飞行高度和快速飞行速度引发了一个重要问题。在高空,随着海拔的增加,空气变得稀薄,大气压力降低,燃料也处于低压状态。若在此环境下使用汽油作为燃料,油箱及油路中的汽油会迅速沸腾,生成大量油蒸汽,进而堵塞油路,导致所谓的“气塞”现象。“气塞”一旦发生,发动机会因燃料供应中断而空中停车,可能引发严重的飞行事故,甚至导致机毁人亡。为避免此类风险,喷气式飞机必须选择沸点较高且不易蒸发的煤油作为燃料。

同时,煤油相较于汽油具有更优越的润滑性能。汽油会降低发动机部件的润滑效果,从而大幅缩短发动机的使用寿命。因此,煤油作为喷气式飞机的燃料,不仅可预防“气塞”,还能有效延长发动机寿命。

参考来源:《现代兵器》《百科知识》、腾讯网

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助