19世纪末、20世纪初的法国,是资本主义摆脱封建统治桎梏后科技与文化飞速发展的年代,儒勒·凡尔纳创作的一大批闪耀着未来科技光辉的科幻作品,给青少年们的梦想插上了高飞的翅膀。1890年10月9日,法国发明家克雷芒·阿代尔驾驶着第一架有动力飞机飞上了天空,这一记录比莱特兄弟早了13年。在大批的航空爱好者与发明家中,不乏以航空技术为基础但目标却是更为远大的星际航行之辈,他们中的代表是罗伯特·埃斯诺-佩尔特里。

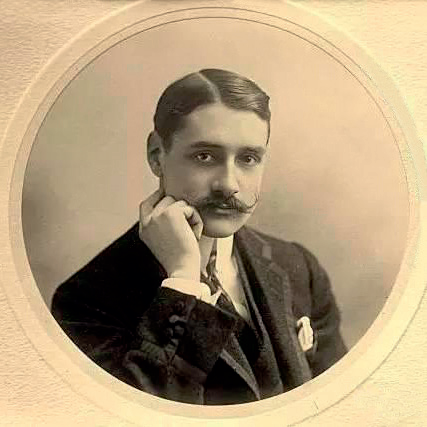

罗伯特·埃斯诺-佩尔特里

法国先驱

埃斯诺-佩尔特里1881年11月8日生于法国巴黎,在大学毕业后就全身心的投入到了有动力航空器的研究中去,在把几乎所有当时能研究的有翼航空器技术鼓捣了个遍后,在31岁那年,埃斯诺-佩尔特里开始把精力转向于航天理论的研究。他独立推导完成了理想火箭运动方程(时间上要晚于齐奥尔科夫斯基),计算得出了用火箭作为载具运送载荷进入地球轨道的速度,甚至还计算了登陆月球各飞行阶段所需的燃料质量,并完成了自己的三阶段登月计划,用更加详实的科学论证实现了儒勒·凡尔纳在登月两部曲中用大炮没能实现的登月梦想。

1927年到1930年,埃斯诺-佩尔特里的两本著作《星际航行的可行性》和《航天学》相继出版,在书中他不仅详细论述了轨道动力学理论,还预测了火箭将在未来战争中发挥巨大作用。埃斯诺-佩尔特里的星际航行理论在法国社会引起了巨大轰动,他的书一时间“巴黎”纸贵,不仅多次再版,还成功吸引了很多年轻人追随他的脚步开始进入火箭研究领域。埃斯诺-佩尔特里由此成为与赫尔曼·奥伯特比肩的欧洲航天启蒙者。

虽然埃斯诺-佩尔特里的星际航行理论在社会层面影响很大,应者云集,法国航天协会也在这时候成立,但是被战争阴云折磨得焦头烂额的法国政府对这种地球之外的玩意儿并没有多大兴趣。埃斯诺-佩尔特里于是决定自己单干,要造出一枚火箭来证明自己的理论是正确的。

他首先把研究重点放到了液体燃料火箭发动机方面,经过大量试验,埃斯诺-佩尔特里放弃了液氧,而选择了可以与燃料自行发生燃烧反应的四硝基甲烷作为氧化剂,这种剧毒化学物虽然很容易燃烧,但也因为有些过于容易燃烧而十分危险。在一次火箭燃料的爆炸事故中,埃斯诺-佩尔特里虽然侥幸保住了性命,但却丢掉了三根手指。1940年,纳粹德国扫欧洲,法国刚刚兴起的火箭研究热潮也随之湮灭。

柳暗花明

1944年8月在巴黎光复的大游行上,作为战利品的 V2火箭也被盟军拉上了街,让巴黎市民得以真正见识到了现代火箭的英姿。法国科学界很敏感的认识到了这种威力巨大的武器在战后将对法国科技界起到巨大的牵引作用,应该把德国人的研究成果保存下来纳为己用,这些有识之士的代表人物是在巴黎大学实验室任职的亨利·穆勒。

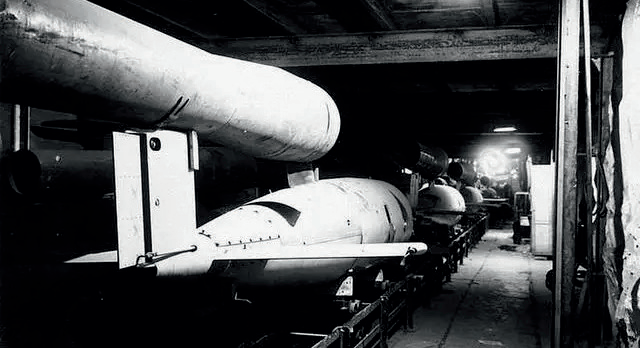

一枚被盟军缴获的 V2 火箭被运到巴黎街头进行展览

穆勒是埃斯诺-佩尔特里航天理论的追随者,在法国解放后,他立即着手对境内的德国导弹设施进行考察,但当时法国境内的德军设施均由盟军所占领和管辖,穆勒别说从这些设施中拿走东西,就是进入这些军事管制区域都很费劲。于是穆勒想方设法地联系上了战时一直留在国内从事反法西斯活动的约里奥-居里(居里夫人的女婿),向这位35 岁就获得诺贝尔化学奖的天才科学家讲述了自己战后发展法国航天技术的理想,而怀着要在战后率领法国科学界打一场翻身仗抱负的约里奥-居里则几乎立即就对穆勒的想法和计划表示全盘支持,于是一场与盟军争夺德国导弹遗产的大戏就此拉开。

约里奥 -居里

两人先是赶到了位于法国北部的圣奥梅尔,那里有一处建在地下的德国导弹基地,但等待他俩的只有已经空空如也的巨大钢筋混凝土建筑结构,他俩又马不停蹄的赶去了德国诺德豪森。在这个巨大的地下设施中,穆勒和约里奥-居里不仅见到了完好无损的德国导弹整弹,还有堆得像山一样高的导弹技术资料和整齐摆放的导弹发动机和其他零部件。但最初的惊喜很快就被现实浇灭,美军正在清点这些战利品,要赶在苏联人来之前把有用的东西打包运走,连同德国导弹专家一起。而不管是人还是物,都没有法国人的份。这时候约里奥-居里在科学界的重要身份以及在盟军中的影响力就显现了出来。约里奥-居里设法联系到了盟军的高层,以战后法国需要保留一部分德国导弹实物用来供后人参观为由,从美军已经装车的几百截车厢中截留了9个车皮的导弹器材和资料,这些宝贵的器材和资料成为了法国人战后开展航天工业建设的宝贵技术基础。

在德国诺德豪森这个巨大的地下设施中,穆勒和约里奥-居里见到了完好无损的德国导弹整弹

梦想成真

为了加快吸收德国的导弹技术,法国通过各种渠道收罗了数十名没有被美国和苏联截走的德国导弹技术人员,把他们送往在威尔农新成立的弹道与空气动力研究室,协助法国本士工程师开展导弹和火箭技术的研究以及基础设施的建设。1946年,法国在阿尔及利亚兴建了汉马吉尔导弹靶场,用于导弹、火箭等的发射试验,1950年,通过V2火箭研仿改进的维罗尼克”探空火箭在汉马吉尔首次发射成功,法国人在德国人的基础方案上做了很多改进,并将氧化剂从液氧改为硝酸,成功将火箭推力增加了 50%。

1962 年,法国成立了国家空间研究中心,并加大了投入和政策扶持,此时的研究团队中法国人已经成为核心和骨干,在多年的技术摸索与积累之后,法国技术团队已经具备了独立研发运载火箭的能力,在“维罗尼克”探空火箭的基础上,他们研制出

了“钻石 A”三级运载火箭,火箭全长 18.95 米,起飞质量 18.42 吨,第-级为方向可调的液体燃料火箭,推进剂为硝酸和松脂,第二级和第三级火箭使用固体燃料。

1965年11月26日,在汉马吉尔导弹靶场,法国使用“钻石 A”运载火箭将本国自行研制的“阿斯特克斯”试验卫星送入近地椭圆轨道,成为继苏联、美国之后第三个可以自主发射人造卫星的国家。遗憾的是,此时埃斯诺-佩尔特里已经去世8年了他终究没能亲眼看到法国用自己的火箭成功发射自己的卫星。

1965年 11月26日,“钻石 A”火箭搭载着“阿斯特克斯”卫星升空

“阿斯特克斯”卫星

值得一提的是,“阿斯特克斯”是法国著名漫画故事《高卢英雄历险记》中的人物,浪漫的法国人用这种特殊的方式实现了这位高卢英雄的太空历险之旅。

法国人并没有忘记埃斯诺-佩尔特里,1967年,在埃斯诺-佩尔特里逝世10周年之际,法国发行了一枚纪念邮票,票面以深邃太空为背景,在埃斯诺-佩尔特里的头像两侧点缀了法国的火箭和卫星,以这种方式告慰这位法国航天奠基人的在天之灵。

1967年,在埃斯诺-佩尔特里逝世10周年之际,法国发行的一枚纪念邮票

来源: 中国宇航学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国宇航学会

中国宇航学会