在52年前的今天,1973年8月26日,我国第一台每秒钟运算100万次的集成电路电子计算机在北京试制成功,这是中国电子计算机发展史上的一个重要里程碑,从此我国计算机研制也就进入了飞速发展的进程。

计算机的运算次数从来是一个国家计算机工业发展的标志之一,在今天,中国第一台全部采用国产处理器构建的神威·太湖之光超级计算机系统成为世界上首台运算速度超过十亿亿次的超级计算机。中国科研工作者历经几十年的风吹雨打,将我国计算机的应用能力磨炼至世界先进水平,何尝不让人感到自豪。

中国第一台数字电子计算机诞生

新中国成立后,中共中央高度重视科技发展。自1946年世界首台计算机在美国问世,数学大师华罗庚与中国原子能事业奠基人钱三强便关注该技术在国内的应用。

1956年3月,中国代表团参加莫斯科“计算技术发展道路”国际会议,此行意在向苏联“取经”,为制定我国12年规划中的计算机部分作技术储备。在苏联专家协助下,中国科学院计算技术研究所研制出中国首台数字电子计算机——103机,1958年交付使用,运算速度每秒1500次。1959年,总参张效祥教授领衔研制的中国首台大型电子计算机——104机交付,运算速度每秒1万次。

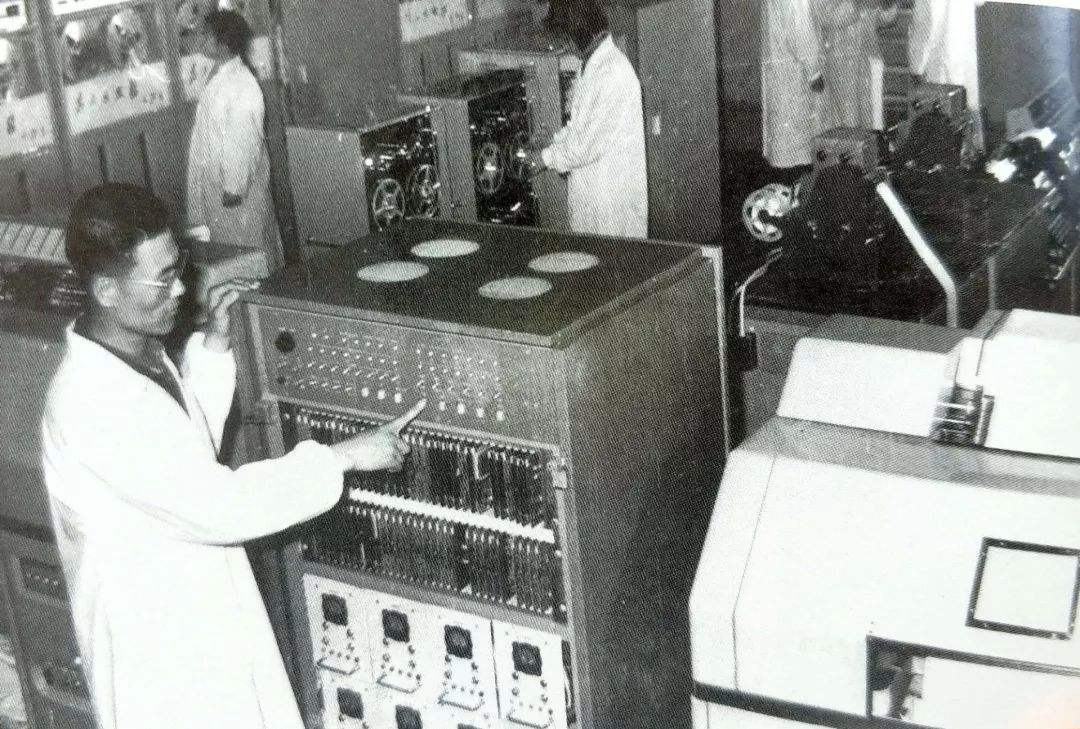

此后,1960年中国首台大型通用电子计算机——107型通用电子计算机研制成功;1963年,首台大型晶体管电子计算机——109机问世;1964年,中科院计算所自行设计的119机交付,这是中国首台自行设计的电子管大型通用计算机,也是当时全球最快的电子管计算机,平均浮点运算速度每秒5万次,彰显了中国发展自主产权计算机事业的能力。

在第一代电子管计算机研发期间,我国在第二代晶体管计算机研制上也取得显著进展。1964年,哈军工计算机系教授慈云桂领衔设计的晶体管计算机441B研制成功,1965年其运算速度提升至每秒2万次。

1967年,为服务“两弹一星”工程,蒋士飞领衔自行设计的109丙机交付使用,该机服务长达15年。该计算机被誉为“功勋计算机”,是我国首台具备分时、中断系统及管理程序的计算机,我国首个自主设计的管理程序亦在此机上完成。

中国第一台大型晶体管电子计算机109机

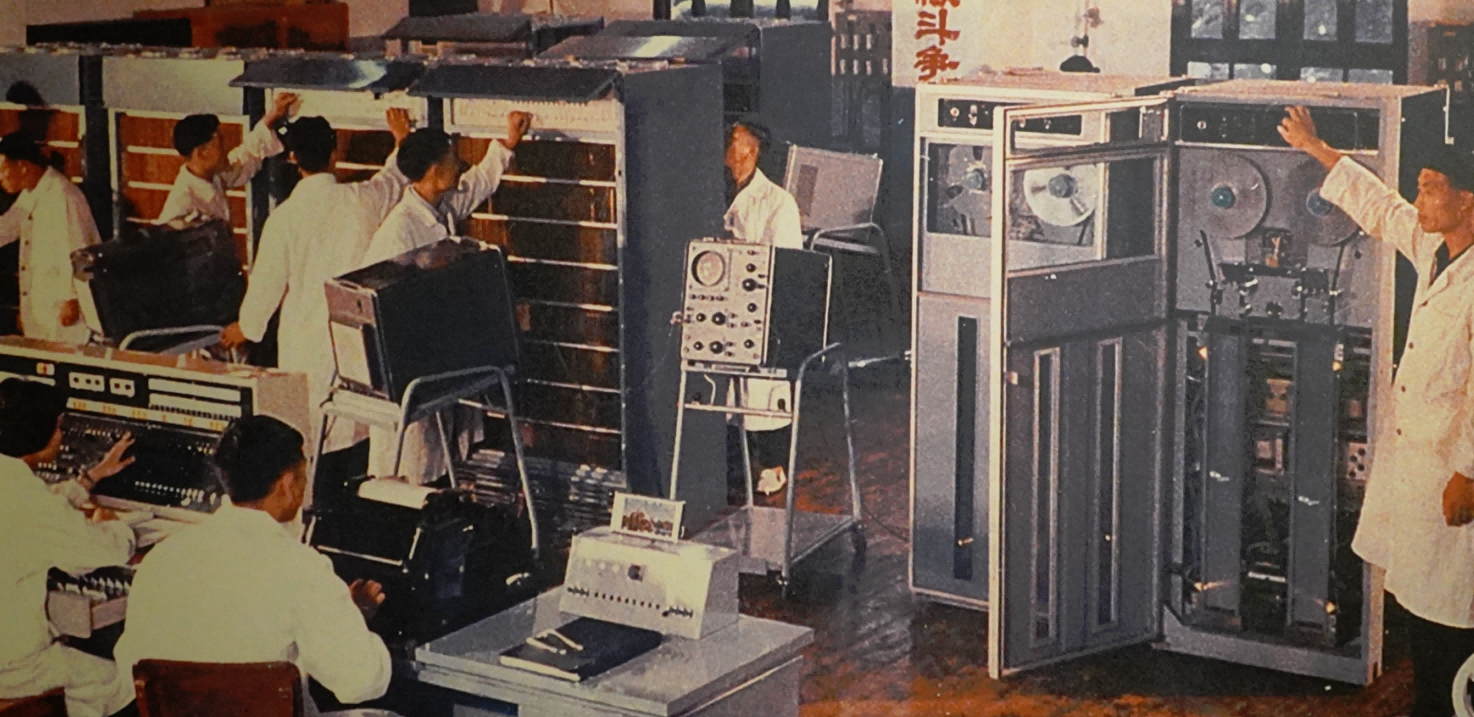

运算速度首次突破每秒百万次大关 尽管我国此前已自主设计并研发出多款计算机,但运算速度始终未能跨越每秒百万次这一门槛。直至1973年8月26日,北京大学携手“738厂”成功研制出集成电路计算机150机,标志着我国首台自主设计的百万次级集成电路计算机诞生。历经超过3000小时、为期半年多的试算验证,该计算机展现出了卓越的性能稳定性与高品质,其主机解题能力、外部设备配置,以及语言编译、符号汇编三套核心程序均全面达到设计标准。

中国第一台百万次计算机150机研制成功

集成电路电子计算机作为电子管、晶体管电子计算机之后的第三代产品,凭借集成电路技术的运用,实现了体积紧凑、存储容量大、运算速度快、性能稳定可靠且能耗低的显著优势。我国研制的这台百万次级计算机,具备48位字长与13万字的内部存储器容量,并配备了磁带机、磁盘机、打字机、穿孔机及输入输出设备等,共计9类22台外部设备。

在试算阶段,该计算机高效完成了200次方代数方程式的运算,仅耗时十余秒便得出精确结果,而若采用人工计算,则需至少100人耗时一年。此外,该计算机还成功应用于复杂工程设计、天气预报、地震数据处理等多个领域,均取得了令人瞩目的成效。

在计算机的研发过程中,北京、上海、天津、南京、呼和浩特等地的百余家工厂企业积极参与,提供了关键元件、器件及设备支持。计算机的整套外部设备以及主机上的固体集成电路、多层印刷板等核心部件,均实现了我国自主研发与制造。部分设备更是首次试制成功,不仅满足了当前计算机的需求,更为后续同类型或更大规模第四代计算机的生产积累了宝贵经验。

自改革开放以来,我国电子计算机产业迎来了蓬勃发展的黄金时期,技术革新日新月异,不断书写着新的辉煌篇章。2016年6月20日,于德国法兰克福举办的世界超级计算机大会(ISC)上,我国自主研发的首台全国产处理器架构超级计算机系统——神威·太湖之光,以卓越性能登顶全球超算排行榜首位,成为全球首台运算能力突破每秒十亿亿次量级的超级计算机,标志着我国在高性能计算领域迈入国际领先行列。

参考来源:人民网、澎湃新闻、《新华月报》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助