作为中国第一大淡水湖,鄱阳湖的自然水文节律变化堪称自然界的精妙之作。水文节律是鄱阳湖生态系统形成、发育和演化的最重要的驱动力,湖区水文节律与生态系统健康关系密切,随季节性丰枯水位的变化,湖区呈现出周期性地被水淹没或出露的规律,决定了湖区湿地植被的演替规律,为湖区野生动物提供了适宜的栖息地,进而形成鄱阳湖生态系统的结构和功能,更深刻影响着周边的生态系统和人类活动。然而,近20年来,鄱阳湖延续了数千年的自然节律正遭遇严峻挑战,陷入“年年枯水、枯水年年”的困境,枯水危机的阴影正悄然改变着鄱阳湖的生命轨迹。

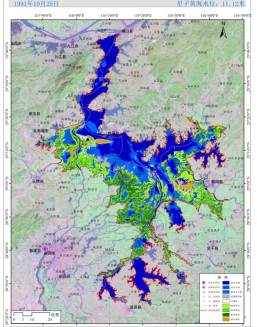

1991年和2019年鄱阳湖同期遥感影像对比

【河相与湖相:生态系统的“双面镜”】

鄱阳湖水位涨落受江西境内五条主要江河及长江来水的双重影响,水位年变幅大,水面面积和容积在年内变化显著,呈现“高水是湖、低水似河”,“高水一片、低水一线”的独特自然景观。鄱阳湖以年为周期,发生河相和湖相的转换,折射出生物多样性等生态过程。

湖相一般出现在每年的5月至10月,此时的鄱阳湖水位一般在14米(国家85高程,下同)以上,湖区水面面积大,洲滩全部淹没,水流平缓,水体交换相对缓慢。在这种状态下,湖泊水体中浮游生物大量繁殖,为鱼类提供了充足的食物,成为鱼类产卵和育肥的绝佳场所。此外,湖相状态下,湖泊的水环境容量大、自净能力较强,能够有效降解污染物,维持水体的生态平衡。

湖相 图源:@江小惜的科普课堂 摄影/池晓虹

河相则一般出现在每年的12月至次年3月,鄱阳湖水位一般在10米以下,湖区水量降至年内最低水平,水面面积迅速减小,呈现湖水归槽、洲滩出露。原本的湖面被分割成一条条蜿蜒的河道,水流速度加快,水体的流动性增强。这种状态下,河道成为了鱼类和长江江豚的活动通道。同时,每年秋季,成千上万的候鸟从北方飞来这里越冬,出露的湖底洲滩上上生长的草本植物和各种底栖动物,为鹤类、鹳类等涉禽提供了丰富的食物来源,形成了“飞时不见云和日,落时不见湖边草”的壮观景象。然而,该时段内,湖区水量的减少降低了水环境承载力,枯水期水质相对较差;湖区水生生物的适宜生境也随湖区水面面积和水深的降低而减少,不利于鱼类和江豚的栖息生存。

河相 图源:@江小惜的科普课堂

【枯水困境:水文节律的“错位警报”】

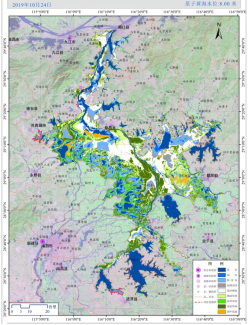

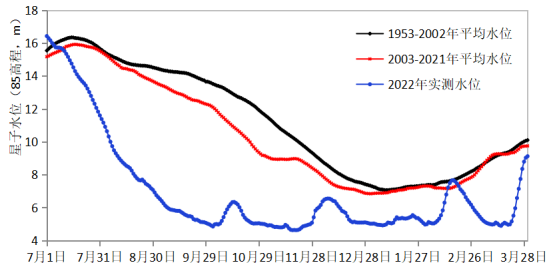

正常情况下,每年的4月、11月是鄱阳湖“河湖相”的转换期,上世纪,不同年份9—11月的水位变化基本一致,波动极小,但近年来,鄱阳湖枯水位持续降低、枯水期大幅提前且历时明显延长,9-11月退水速率加快,河相与湖相的交替规律发生了明显变化,河相状态持续时间增加。据江西省组织的综合论证和江西省水文监测中心统计数据显示,2003年之前,鄱阳湖呈现河相年平均时间为128天;2003-2023年增加至180天,已接近全年近一半时间;2022年极端枯水年河相天数多达262天;2024年河相天数为207天,2024年下半年至2025年上半年河相天数为256天。

2003年前后鄱阳湖枯水期星子站平均水位变化情况

鄱阳湖水文节律的变化,导致鄱阳湖水资源和水环境承载能力下降、沉水植被面积衰减、湿地功能退化、鱼类的繁殖和育肥受到干扰,候鸟的觅食地减少,鄱阳湖长江江豚栖息生境不断压缩,农业灌溉和城乡居民供水取水面临困难,航道水深不足导致运输船舶搁浅,被迫减载、限航,甚至断航,对长江流域生态系统平衡稳定和经济社会发展造成不利影响。

湖底裸露后洲滩行驶的车辆 图源:澎湃新闻 朱远祥

【鄱阳湖水利枢纽工程:鄱阳湖修复的“关键密钥”】

面对鄱阳湖系统性危机,单一措施难以奏效。经过持续几十年的漫长探索和研究论证,只有建设鄱阳湖水利枢纽工程,才是统筹解决鄱阳湖枯水问题的根本性措施。工程秉持“调枯不控洪、建闸不建坝、拦水不发电、建管不调度”的全新理念,功能定位为科学调整江湖关系,恢复鄱阳湖水文节律和自然生态,提高枯水期水资源和水环境承载能力,促进鄱阳湖和长江中下游生态环境保护,兼有供水、灌溉、航运等综合效益。建设鄱阳湖水利枢纽工程,对于改善长江流域生态系统、促进长江经济带高质量发展具有十分重要的意义。

鄱阳湖的河相与湖相,展现出生态系统的丰富性,而破解枯水困局,需要坚持系统思维,立足长远采取根本性措施。鄱阳湖水利枢纽工程,不仅是一项重大的水利工程,更是统筹推进高质量发展与高水平保护的生动实践。加快推进鄱阳湖水利枢纽工程建设,让“长江之肾”永葆生机,让“鹤舞鄱湖、鱼跃浅滩”的生态画卷代代相传。

来源: 江西省鄱建办 余磊 李若彤

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江西

科普江西