20世纪20年代,随着埃及图坦卡蒙陵墓的开启,参与发掘的考古队员接连出现健康问题,关于法老古墓传说的各种猜测迅速蔓延。之后,科学家发现这些古墓中普遍存在一种名为黄曲霉的真菌,其孢子能在空气中长期休眠,一旦被吸入便可能引发致命感染。

然而,这种曾被视作危险微生物的真菌,如今在实验室中实现了“逆袭”。美国宾夕法尼亚大学科研团队从中提取出强效抗癌化合物,为白血病治疗带来了新希望。

古墓谜案的科学真相

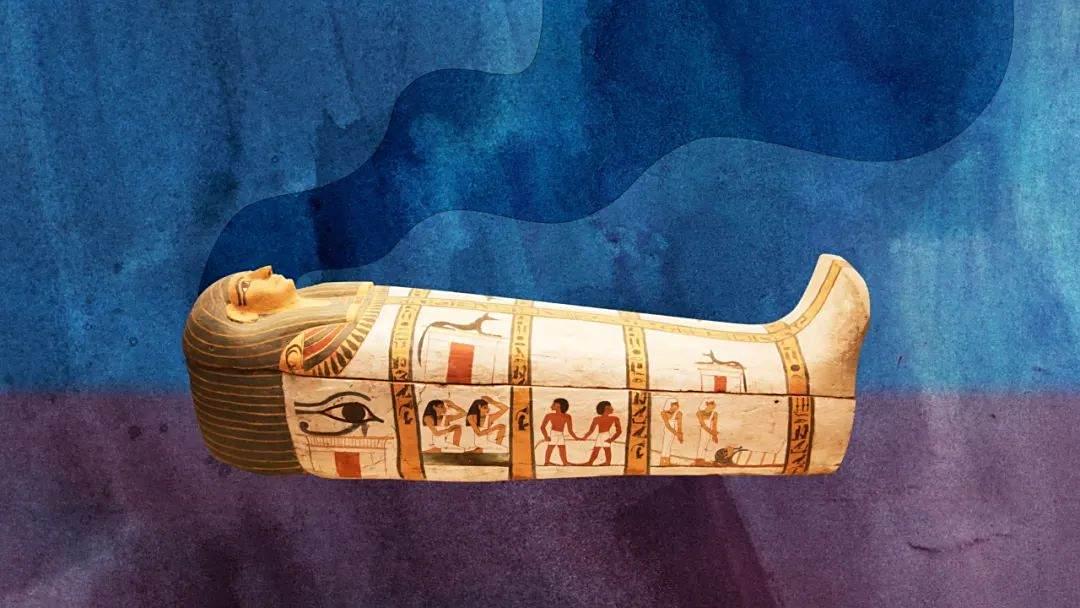

1922年11月,当英国考古学家霍华德·卡特和他的团队打开图坦卡蒙法老陵墓的那一刻,他们不仅揭开了古埃及文明的神秘面纱,也意外触发了一系列令人不安的事件。在随后的几年里,参与发掘的多名考古队员相继离奇死亡——放射学家阿奇博尔德·道格拉斯·里德在检查木乃伊后不久死于不明疾病,卡特的私人秘书理查德·贝瑟尔被发现在床上窒息身亡。这些接连发生的悲剧很快被媒体渲染为“法老诅咒”,在公众中引发了恐慌。

“法老诅咒”其实是真菌的复仇

数十年后,科学家们终于揭开了这些死亡事件的真相。通过对古墓环境的深入研究,研究人员发现封闭数千年的墓室中存在大量黄曲霉菌孢子。这种真菌在潮湿、密闭的环境中能够长期休眠,一旦墓室被打开,孢子便会随空气流动被人体吸入。黄曲霉菌产生的黄曲霉毒素具有极强的毒性——仅1毫克就足以导致癌症发生,其毒性是砒霜的68倍,被世界卫生组织国际癌症研究机构列为1类致癌物。

20世纪70年代,类似的悲剧再次上演。波兰考古学家在打开波兰国王卡西米尔四世陵墓后,12人中有10人在短期内相继死亡。医学调查同样指向了墓室中的真菌感染。这些发现彻底颠覆了“法老诅咒”的神秘传说,将其还原为一个科学问题——古老墓室中的微生物对人类健康的威胁。

致命真菌的医疗价值

正是黄曲霉菌这种极端的生存能力引起了研究人员的特别关注。21世纪初,科学家开始转变思路:既然这些微生物能在地下密闭环境中长期存活并保持毒性,其体内或许蕴含着独特的生物活性物质。

2025年,美国宾夕法尼亚大学的科研团队在对黄曲霉菌的研究中取得了一个反转性的突破性发现。他们从这种“古墓杀手”中分离出了一类特殊分子——核糖体合成和翻译后修饰肽(RiPP)。这类分子由细胞内的核糖体“编织”而成,随后再经过酶的修饰,结构稳定、功能多样。

值得注意的是,此前,科学家已在细菌中发现了数千种RiPP,但在真菌中,RiPP长期处于“失联状态”。它们中很多被误认为是其他肽类,或者干脆被忽略。

实验室培养的黄曲霉样本

科学家猜测,这种“失联”并不意味着真菌中没有RiPP,可能是找的方法不对。于是,他们从十几株黄曲霉入手,一边追踪其代谢产物,一边解析其基因组。在一次次比对中,他们发现一种特殊的蛋白质合成基因似乎是关键,当“关掉”这些基因时,某些有趣的化学信号也随之消失,这说明这些分子确实是由黄曲霉体内的核糖体合成的。

研究团队通过基因组学和代谢组学相结合的方法,从黄曲霉菌中鉴定出4种新型小分子,命名为“天门冬霉素”。实验室测试显示,其中两种分子对白血病细胞具有显著抑制作用。科学家们进一步对其中一种分子进行改造,添加了来自蜂王浆的脂肪分子结构,创造出了名为“2-L6”的新化合物。

2-L6的抗癌效果达到了纳摩尔级别——仅十亿分之一克的剂量就能精准杀死癌细胞,其效力与临床常用抗白血病药物相当。更令人振奋的是,这种化合物展现出了惊人的选择性:通过SLC46A3转运蛋白这一特殊通道进入白血病细胞;破坏微管蛋白形成,阻止癌细胞分裂增殖;对正常细胞和其他类型癌细胞影响极小。

这种靶向性作用机制大大降低了传统化疗药物常见的副作用,为白血病治疗提供了新的可能性。研究团队还在其他真菌中发现了类似基因簇,预示着更多微生物药物的开发潜力。

黄曲霉菌从夺人性命的“古墓诅咒”到可能拯救生命的抗癌新药,这一转变生动诠释了自然界物质的复杂性。历史上类似的例子比比皆是:青霉菌产生的青霉素开创了抗生素时代,蛇毒中的蛋白质衍生出降压药物卡托普利。

这些发现不断提醒人类,自然界中的物质本身并无绝对的好坏之分,关键在于如何认识和利用它们。大自然是一个巨大的分子宝库,人类的任务是找到打开这些宝藏的钥匙。

随着科技的进步,曾经令人畏惧的微生物正在展现出前所未有的医疗价值,黄曲霉菌的故事不仅是一个科学突破的案例,更是人类智慧与自然奥秘对话的生动例证。它提醒我们,在科学探索的道路上,保持开放思维和创新能力,就能将潜在的威胁转化为造福人类的机遇。

来源: 我是科学人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

我是科学人

我是科学人